1960年的一天,罗瑞卿的办公室里传来了一声怒吼:总参归你管得了。

这让所有人感到意外和惊讶。

要知道罗瑞卿的脾气一向很好且很少发脾气。

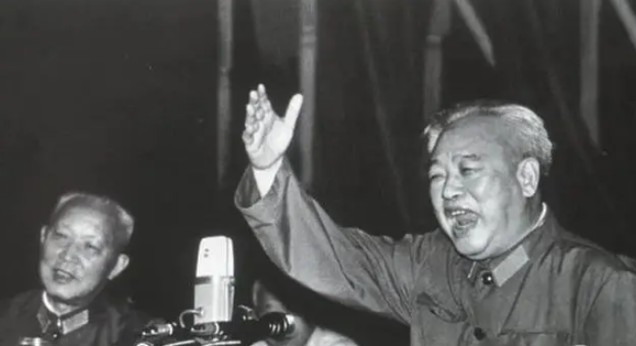

能让他发这么大脾气的人显然不一般,事实也正如此,这个人就是时任石油部长的余秋里。

那么,余秋里究竟因为什么事让好脾气的罗瑞卿发脾气?这背后又有哪些故事?

临危受命

对于上世纪50年代的新中国来说,最缺少的恐怕就是石油。

石油作为重要的战略支援,对维护国家安全、经济发展都具有重要的意义。

然而,当时我国却没有开采出大规模的油田。只能花高价从国外进口石油,却又因为外国的打压和掣肘,经济始终得不到有效的发展。

随着我国第一五年计划的实施,各部门都能达到标准,唯独石油产业依然举步维艰。

面对这样的情况,毛主席决定派一个人解决石油部门发展受限的问题。

得知此事后彭德怀立即向毛主席推荐了余秋里,在他看来,余秋里自身能力突出的同时,还拥有创新性思维,这对石油部门发展是非常重要的。

毛主席听完彭德怀的建议,当即拍板决定由余秋里担任石油部长。

当时,我国仅有一个克拉玛依油田,虽然是我国采油史上的重大突破,却无法满足我国的发展需要。

这也意味着余秋里上任后的担子也更重,余秋里思考再三后,还是有些顾虑。毕竟事关重大,他生怕自己搞砸了。

毛主席在得知他的想法后,单独接见了余秋里,鼓励他石油工业需要具备创新性的人才,就算没经验也要去学。

余秋里终于下定决心,并向毛主席保证一定会将国家的石油工业发展上去,毛主席也十分高兴,甚至作出军级以上干部随便挑的承诺。

余秋里回去后,立马着手相关事宜,并根据现有的问题向毛主席做了具体汇报,他在汇报中详细、细致地作出计划

随后又建议将财力、物力和人力进行集中,再找突破口从而带动全局发展。毛主席听完余秋里的汇报后大加赞赏。

在余秋里看来,开采、发现新石油应该将目标放在全国,而不应该继续盯着已经开采出来石油的地区。

在当时,四川石油管理局上报称在几个探井中发现了石油,余秋里得知这一消息后,立即亲自带着队伍赶赴四川。

然而,当一行人到了四川后才发现,四川的石油层比较特殊,因此想要开采石油简直难上加难。

虽然这次出师不利,但余秋里却并未放弃,反而越挫越勇,时间很快来到1958年。

余秋里带着团队在全国已经找到了二十多处油田,但这些油田中的石油储备量很少。

于是,余秋里将这一情况汇总,向邓小平作出了汇报。

在听完余秋里的汇报后,邓小平提出可以将石油开采地向东移,以松辽盆地为中心向四周扩散。

松辽石油勘测大队成立后,余秋里几乎没有睡过一个好觉,整天在现场盯着。

然而,松基三井的开钻过程也并不顺利,在经过反复修正开采方案松基三井射孔试油后,终于喷出了原油,这也成为了我国石油开采事业上重大的转折。

一时间举国欢腾,毛主席也是高兴地合不拢嘴,高度赞扬了余秋里。

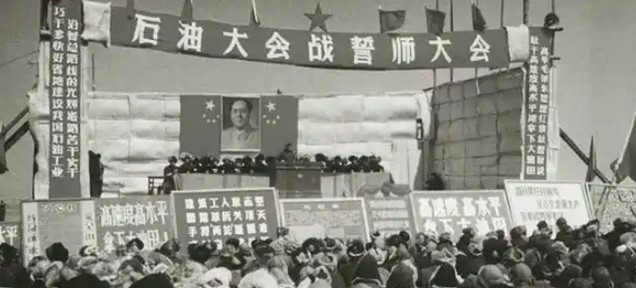

但余秋里并不满足于此,在1960年余秋里向党中央作出汇报,希望能再一次集中力量在大庆地区开展石油大会战。

石油大会战

对于余秋里的这一请求,中央经过慎重决定,批准了余秋里的要求。

同时,中央也做出明确的批示,这次会战一定要集中所有力量在大庆地区进行石油勘探,以最快的速度开采出石油。

这场大会战是一场战役。

一时间,数十个石油系统的各行各业生产力全部赶往东北。

而作为总指挥的余秋里有时候连吃饭的时间都没有。

然而就是这样忙得脚不沾地的余秋里还是抽出时间特意回到北京找到时任总参谋长的罗瑞卿。

余秋里是无事不登三宝殿,罗瑞卿也知道余秋里找自己肯定是来寻求支援的。

果然,余秋里直接了当的告诉罗瑞卿自己需要焊条,罗瑞卿听到余秋里的要求后也是略显无奈,资源就那么多,余秋里几乎每一次来都要“割”掉好大一块资源。

但是罗瑞卿也知道余秋里的不容易,更知道石油对我国的重要性,他最终只能同意。

但他也表示,希望这是余秋里最后一次找他。

罗瑞卿开玩笑似地表示自己实在是怕了余秋里。

余秋里虽然也是满心的不好意思,但他能求助的也只有总参。

毕竟,石油会战不能停,石油开采工作更不能停。

罗瑞卿告诉余秋里已经协调完各军种部队,可以到驻京仓库找,找到就能调走。

余秋里得知消息惊喜万分,立刻着手去各单位找焊条。

最终在各方的努力下,总算凑够了5万吨焊条。

然而如何运输又成了麻烦事。原来,这些焊条都要急需的资源,用车、用火车都不能以最快的速度运送到目的地。

余秋里灵机一动,想到了空军运输机。

为了能将焊条迅速运到东北,余秋里再次硬着头皮找到罗瑞卿。

在去之前他已经做好了挨骂的准备,心想只要能将焊条在两天内送回东北,自己挨骂也值。

果然不出余秋里所料,得知此事后,一向好脾气的罗瑞卿大怒,直接说道:

“军队是你家开的,以后总参都归你管好了。”

说完罗瑞卿大手一挥,直接拒绝了余秋里的要求。

余秋里对罗瑞卿十分了解,他也知道自己的这一提议对总参来说确实有一些过分。

所以罗瑞卿生气是正常的,于是他便站在原地一动不动,他看着罗瑞卿坐在那里不吱声,余秋里笑眯眯地凑上前保证这肯定是最后一次麻烦总参,自己这就回东北。

为了表明态度,余秋里还直接给罗瑞卿敬了一个军礼。

罗瑞卿抬头看了一眼余秋里,只见他眼神坚定,一股不达目的不罢休地坚韧。

罗瑞卿轻轻叹了一口气,他知道余秋里的困难,也知道大庆的石油会战是中央的决定。

他这个总参是一定要支持的。于是他无奈地对余秋里说道:“希望这是最后一次。”

就在第二天,余秋里如愿以偿地获得了一架军用运输机,将这5吨的焊条第一时间送到了哈尔滨,这才没耽误工地的作业。

实际上,并不怪罗瑞卿冲余秋里发火,实在是因为从石油大军进入东北的那一刻起,余秋里就无数次的进京找罗瑞卿。

罗瑞卿每每看到余秋里,就知道这绝不是一件小事。

而这一次居然直接想要协调军用运输机,这才让罗瑞卿忍不住发火。

因为尽管罗瑞卿已经做好心理准备,却也没想到余秋里竟然“狮子大张嘴,”上来就想要借运输机。

不辱使命

但实际上,在这场石油大会战中,不仅仅是罗瑞卿,余秋里本人也承受着巨大的压力。

除了人员的调动外,各事项的调度几乎都要余秋里一人做决策。

更重要的是,东北不比南方省市,气候条件就十分恶劣。

一旦进入冬天,石油的开采条件就更加艰苦。生产效率自然也会受到影响。

余秋里看到这心里也十分着急,为了提高生产,余秋里每天都要和工人一样待在工地里,就连吃住都和工人一模一样。

生活简单而朴素,他表示一定要和所有的工人并肩作战,尽早为国家开采出大量的石油。

在这个过程中,余秋里还深知“抓典型”的重要意义,王进喜就是这一时期的典型代表,除此之外,大庆精神也成为激励石油工人提高生产积极性的重要因素。

在石油会战的三年时间里,余秋里几乎没有完整的睡过一个好觉。

只要是和石油有关的事情,无论多晚都可以打扰他。

三年后,余秋里带着石油队伍在大庆已经开钻出了一千多口油井,这些油井每年能产生的原油为600多吨。

占到了全国总生产量的百分之六十。

从此,我国彻底实现了石油自给自足。余秋里完美地完成了党中央交给自己的任务。

毛主席也十分高兴地接见了余秋里,对他在石油会战中的表现大加赞扬。

我国也终于在余秋里的带领下,摆脱了贫油的帽子,为我国的经济发展与腾飞奠定了良好的基础。

有了石油后,我国的国防建设、国家安全也得到了保障,世界各国也对我国开始刮目相看。

余秋里的前半生在沙场上叱咤风云、战功赫赫,而后半生则奉献给了石油事业,他的一生是奉献的一生。他的一生也是值得我们学习的一生。

正是无数个像余秋里一样的先辈,才让我们有了今天幸福的生活,他们永远值得我们尊敬。

参考信源:《余秋里回忆录》作者:余秋里 来源:《人民出版社》2011年7月1日出版

《余秋里画传》作者:陈道阔来源:人民出版社2014年11月出版《满怀战功的五大将军助力我国石油开发》作者:徐文涛 谢明 来源:2012年10月23日 中国共产党新闻网