1907年8月18日,湖南醴陵的一个书香门第里,一个男孩呱呱坠地。

但他的家人不会想到,这个孩子未来将成为黄埔军校第一期中最年轻的学员,并在中国近现代历史上留下浓墨重彩的一笔。

他的人生充满波折,历经东征战火、国共纷争、台湾岁月,最终在1998年安然辞世,人们鲜为人知的是,他的孙女竟然也是一位家喻户晓的明星。

那么,这位先辈到底是谁呢?他的孙女又是谁?

聪颖少年

聪颖少年1907年夏日的湖南醴陵,蝉鸣声在青瓦白墙的院落间回荡。

而书香门第刘家则是迎来了自己的儿子——刘咏尧。

年幼的刘咏尧聪慧过人,五六岁便开始在私塾启蒙,举止文雅,读书用功。

塾师时常夸他“耳聪目明,过目不忘”,更断言他日后必能成才。

与其他孩子不同的是,他不仅喜爱四书五经,对时局也格外关心。

每逢乡里有读书人议论国事,他总会睁大眼睛聆听,甚至偶尔插上一句自己的见解,让大人们惊讶不已。

1919年,年仅十二岁的刘咏尧以优异成绩考入湖南岳云中学。

他性格沉稳,思维缜密,课堂上从不轻易发言,但只要开口,往往一语中的,令师生刮目相看。

他的才华不仅体现在学业上,课余时间,他喜欢钻研兵书,时常翻阅《孙子兵法》《吴子兵法》,对军事战略产生浓厚兴趣。

在同龄人还沉浸在诗词歌赋时,他已在思考如何救国图强。

三年后,他以全校第一的成绩考入北京朝阳大学。

那年秋天,他带着行囊,站在京城街头,他望着川流不息的人群,内心充满了对未来的憧憬。

在他求学的那段日子里,京城内外,革命的呼声此起彼伏,五四运动的余波尚未消散,新思想如燎原之火般席卷全国。

在这样的环境下,刘咏尧的思想发生了变化。

他开始意识到,仅仅埋头读书已无法改变国家的命运,真正的救国之道或许在于手握兵权,以武力护国。

恰在此时,家乡传来消息,父亲认为时局动荡,不宜留在京城深造,希望他回乡另寻出路。

同时,父亲的好友——湖南籍名将程潜寄来一封信,邀请他前往广州,进入陆军讲武学校学习。

面对突如其来的抉择,刘咏尧思索再三,最终决定放弃大学学业,改投军旅。

他深知,这一决定将彻底改变自己的人生轨迹,但他也清楚,时代已不允许他再做一个安于书桌的文人。

他要成为那个能够拨云见日、引领国家走向光明的人。

于是,十六岁的他带着满腔热忱进入了陆军讲武学校,在校期间,他吃苦耐劳,坚持不懈。

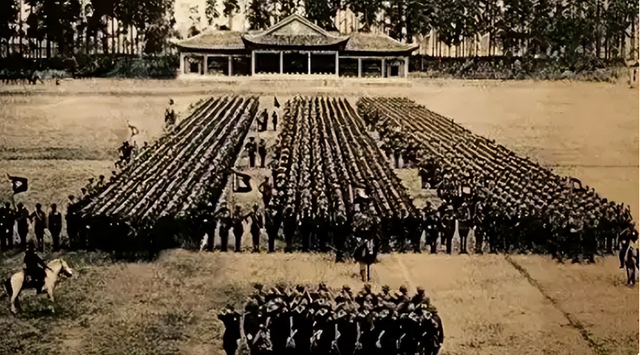

一年后,国共合作正式展开,黄埔军校在广州正式成立,成为培养革命军官的摇篮。

程潜将陆军讲武学校的158名学员推荐入黄埔军校,其中便包括刘咏尧。

作为最年轻的学员,他的资历和经验都比其他人浅,因此更加刻苦,无论是射击训练,还是战术演习,他总是冲在最前面,力求做到最好。

他也结识了许多日后影响中国历史的同学,如徐向前、陈赓等人。

这些年轻人,在黄埔的操场上挥洒汗水,在课堂上争论战术,在长夜里畅谈理想,憧憬着未来中国的模样。

战功赫赫

战功赫赫1925年春,刚刚从军校毕业的刘咏尧,站在人群中,望着远方的天际,心中充满期待。

他知道,这一天迟早会到来——战争的号角已经吹响,属于他的时代,终于到来了。

不久后,国民革命军正式展开东征,目标是讨伐盘踞在广东的军阀陈炯明及其部队。

对于刘咏尧来说,这是他步入军旅生涯后的第一场真正的战斗。

他被编入黄埔军校教导团,并被任命为敢死队队长。

这个职位意味着他将带领一支队伍,冲锋在最危险的战场,面对最猛烈的炮火。

战斗打响后,敌军占据着有利地形,居高临下,利用坚固的工事疯狂扫射。

而刘咏尧的任务,就是带领敢死队冲破这道防线。

枪声震耳欲聋,子弹在空中划出尖锐的呼啸声,炮火炸裂的烟尘弥漫了整片战场。

面对密集的火力,刘咏尧毫不畏惧,他高举手枪,大声命令:“冲!”

他第一个跃出掩体,带领队员们向敌军阵地冲去。

期间,他看到敌军的防线近在咫尺,拼尽全力投出一颗手榴弹,爆炸声中,敌人的火力被短暂压制,

经过数次恶战,国民革命军终于攻克了敌人的多个据点,但战斗仍未结束。

最惨烈的一战,发生在惠州城下,敌军在城墙上布满机枪,居高临下疯狂扫射,火力密不透风。

刘咏尧的敢死队再度被推向最前线,负责突袭敌军工事,为大部队创造进攻条件。

他们冒着弹雨快速前进,刘咏尧亲自带领小队,借着夜色摸索到敌军侧翼,准备实施奇袭。

但是他们却突然被困在一片低洼地,进退维艰。

面对着困境,他没有退缩,反而用自己的智慧寻求出路。

等到敌军的阵地被彻底摧毁,他才发现有一颗子弹嵌入了他的头骨之中!

可尽管这样,他仍然拒绝治疗,一直坚持着迎来了胜利的曙光。

刘咏尧因战功卓著,被破格提拔,赢得了“勇猛无畏”的美誉。

可是这次伤势却成了他一生的隐痛——那枚子弹终生留在他的头骨里,到了晚年,常常令他头痛不已。

后来,听说了他的英勇事迹,老蒋还特意召见了他,老蒋赞他是真正的军人,并且还提升刘咏尧为营长,让他带领一支精锐部队,继续征战四方。

可是后来,黄埔军校决定派遣部分优秀学员前往苏联莫斯科中山大学深造,以学习现代军事理论和政治思想。

作为东征中的杰出军官,刘咏尧被选中,成为其中的一员。

抵达莫斯科后,刘咏尧很快适应了这里的生活。

中山大学汇聚了来自世界各地的革命青年,他不仅学习了先进的军事战术,还结识了许多志同道合的朋友。

在这里,他遇到了未来在中国政坛举足轻重的人物——邓小平、乌兰夫、张闻天、伍修权等人。

大家白天在课堂上争论理论,夜晚围坐在宿舍里畅谈国家的未来。

虽然他们政治立场各异,但都怀抱同样的理想,希望能让中国摆脱动荡,走向富强。

在莫斯科的日子里,刘咏尧结识了一位特别的女子——韦碧辉。

她是当地有名的才女,聪慧独立,思想前卫。

两人因共同的兴趣和志向走到一起,携手度过了一段难忘的青春岁月。

1927年,学成归国的刘咏尧,带着满腔热血回到了中国。

此时的他,并不知道,等待他的将是一个更加复杂的时代。

革命岁月

革命岁月回国后的刘咏尧,原以为自己会再次奔赴战场,但老蒋却给了他一个出乎意料的安排——留在南京,担任军事院校的教官。

刘咏尧虽对这个决定有些失落,但他很快便明白了老蒋的良苦用心,他愿意成为后起之秀们的指路明灯。

后来到了抗日战争时期,日本的侵略让整个中国陷入战火之中,面对着民族危机,他摩拳擦掌地重新回到前线。

他的军事才能再次得到展现,在多次战役中,他指挥有方,屡次击退日军的进攻,保护了大量百姓的安全。

他的战术灵活多变,既能在正面战场上与日军硬碰硬,也擅长利用地形进行伏击,使敌人疲于应对。

他的部队被日军称为“难缠的影子”,因为他们总能在关键时刻出现,又能迅速撤离,让敌人无计可施。

1945年,抗战胜利后,刘咏尧被晋升为中将,成为国民党军中的重要将领。

他的军事生涯迎来了高峰,但他清楚,真正的考验还在后头,抗战胜利后,国共两党之间的矛盾迅速升级,中国再次陷入内战的旋涡。

此时的刘咏尧,已成为国防部的高级官员,负责统筹军事事务,但是他对国民党的未来并不盲目乐观。

1949年,解放战争进入最后阶段,面对形势的急转直下,刘咏尧最终决定随军撤往台湾。

他的大儿子刘纬文愿意随行,小儿子刘纬武却坚决不肯离开,他多次劝说未果,最后只能无奈地尊重他的选择。

隐退台湾

隐退台湾随着国民党政权在台湾站稳脚跟,刘咏尧被授予陆军一级上将军衔,并被任命为老蒋的战略顾问。

可他的心境却早已发生变化,国共内战的惨烈让他看到了国民党内部的种种弊病,而吴石案的发生,更让他彻底对政治失去了兴趣。

吴石曾是国民党陆军中将,却被指控为中共间谍,在台湾遭到处决,当时他曾向老蒋求情,但是老蒋的态度却冷漠万分。

最终,他主动提出辞去军职,彻底告别军旅生涯。

老蒋虽然对他颇为赏识,但对于他“袒护”吴石一事心存芥蒂,因此也未曾挽留。

卸下军装的刘咏尧,没有像许多老将军那样安享晚年,而是选择了投身学术界。

在学术研究上,他同样勤奋不辍,先后撰写了《中国国民党党史》《政治学概论》等著作。

他用笔代替了曾经的刀枪,希望能在纸上留下对时代的见证。

虽然他在学术界的成绩斐然,自己的家庭却有着难以言说的遗憾。

当年,他只带走了大儿子刘纬文,二儿子刘纬武却坚持和母亲留在大陆,几十年的分离让这对父子之间生出了无法消散的隔阂。

而他的大儿子婚姻也不顺遂,他的女儿刘若英此后都是由祖父母抚养长大。

刘咏尧对这个孙女格外疼爱,甚至把她视为掌上明珠。

但是,刘咏尧对孙女的宠爱并不意味着纵容,他依然保持着军人的严谨,对刘若英的教育要求十分严格。

而当刘若英成年后开始在两岸从事演艺事业时,刘咏尧总是反复叮嘱她:“这一趟你去大陆,身负重任,两岸的和平统一就全靠你了。”

刘若英每次听到这句话,总是哭笑不得,她知道,祖父对两岸的牵挂已经深深烙进了骨子里,即便是她这样一个娱乐圈的艺人,在他眼中也肩负着某种特殊的使命。

1998年,九十一岁的刘咏尧病逝。

在他生命的最后时刻,他心爱的孙女刘若英在床边轻声唱起了《绿岛小夜曲》,用婉转的歌声陪他走过了生命的最后关头。

戎马一生的他最后带着不灭的信仰祥和地离开了这个世界。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!