1900年的庚子赔款,让中国背负了长达40年的沉重枷锁。直到民国时期,部分国家开始退还庚款,但这些钱究竟用在了什么地方?这背后又隐藏着哪些故事?或许,答案能让我们重新审视历史的另一面。

被掠夺的财富:庚子赔款如何改变中国命运

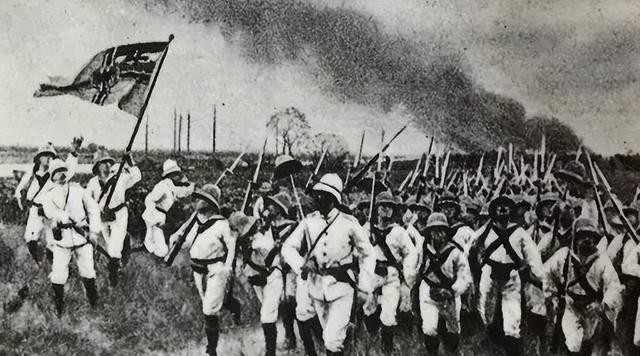

你有没有想过,一个国家为何会被迫支付如此巨额的赔款?1900年八国联军侵华后,清政府签下《辛丑条约》,赔款总额高达4.5亿两白银,加上利息竟接近10亿两。这相当于当时全国财政收入的十几倍,压得整个社会喘不过气来。

俄国、德国、法国、英国、日本等国瓜分了这笔巨额赔款,其中俄国占了近三成,德国和法国紧随其后。赔款的沉重负担不仅让普通百姓生活艰难,也让中国进一步沦为半殖民地社会。清政府无力偿还,民国政府被迫接手,但财政已经捉襟见肘。

这笔赔款背后的意义,远不止是经济上的剥削,它象征着一个民族尊严的丧失。 当时的老百姓没有选择权,只能眼睁睁看着自己的血汗钱流向他国。这样的历史,怎能不让人心痛?

从拒绝到退还:国际形势推动的“善意”之举

辛亥革命后,清政府垮台,民国政府接手了赔款义务。尽管财政困难,但列强依然步步紧逼。然而,随着一次世界大战的爆发,局势发生了微妙变化。一些国家为了修复与中国的关系,开始考虑退还部分赔款。

美国是第一个提出退还庚款的国家。 1907年,美国表示愿意退还部分赔款,并提议将其用于中国教育事业。1908年,两国达成协议,美国退还了1000多万美元。这笔资金直接促成了清华学堂的成立,并资助了千余名中国学生赴美留学。

其他国家也陆续效仿。英国、法国、意大利等国在20世纪二三十年代纷纷宣布退还庚款。 英国将退款用于购买工业材料,法国则因法郎贬值而引发争议,资金被用于偿债和教育。甚至连苏俄也在1924年的《中俄协定》中承诺退还赔款,虽然最终落实的比例少得可怜。

但问题来了,这些退款真的都用在了教育上吗?还是被挪作他用,甚至流入私人腰包?

退款的另一面:教育与政治的博弈

尽管各国退还庚款的初衷各有不同,但实际操作中的资金管理却令人失望。根据统计,各国退还的庚款总额占原赔款的41.89%,但真正用于教育的部分仅占12.09%。

美国的退款可以说是成效最显著的。 清华学堂的建立和留美学生的培养,为中国现代教育奠定了基础。据统计,从1909年到1929年,美国资助的留美学生多达1289人,他们后来成为中国各行各业的栋梁。

相比之下,苏俄的退款更像是外交手段。 根据《中俄协定》,苏俄承诺将庚款余额用于教育,但实际上,只有不到4%的资金真正用于教育。其余大部分被用于其他用途。

日本则是一场闹剧。 1918年,日本非正式提出将庚款用于文化事业,但1937年七七事变后,这笔资金被直接挪用支持侵华战争,完全背离了初衷。

还有些国家,比如法国,因货币贬值导致退款的实际价值大大缩水。原本承诺的款项,最终只能勉强支撑一些教育项目和债务偿还。

从历史看今天:庚款退款的启示

庚款退款的历史,既是中国近代教育发展的契机,也是资金滥用和分配不均的一个缩影。它提醒我们,国际援助的意义不仅在于资金本身,更在于如何管理和使用这些资源。

今天的中国,早已摆脱了半殖民地的地位,但在教育公平和资源分配上,仍然有很长的路要走。庚款退款的故事告诉我们,教育投资的重要性不容忽视,但更重要的是确保资金的透明和高效使用。

你我共议:历史留给我们的思考

如果我们回到那个时代,面对退还的庚款,你会如何分配?是优先发展高等教育,还是改善基础教育?或者,你会选择将资金用于其他急需的领域?

每个人的答案或许都不同,但正是这些不同的声音,让我们更加全面地理解历史。欢迎在评论区留言,分享你的看法!