迪士尼的童话世界,似乎不再充满梦幻的光芒。

曾经的票房灵药,如今却遭遇了滑铁卢。

耗资2.7亿美元打造的真人版《白雪公主》,全球票房仅收获1.16亿美元,亏损超过14.5亿人民币。

这究竟是童话的没落,还是迪士尼的迷失?

这部电影的首周票房数据令人咋舌。

中国内地仅收获640万,全球票房也远不及预期。

与同期的《变形金刚:超能勇士崛起》6.55亿的内地票房以及《小美人鱼》2651万的成绩相比,《白雪公主》的票房可谓惨淡。

这不禁让人思考,究竟是什么原因导致了如此巨大的落差?

争议的焦点之一便是女主角瑞秋·齐格勒。

她曾因歧视亚裔的事件饱受批评。

一位受邀参加《雷霆沙赞》首映的中国博主,曾试图与瑞秋合影,却遭到对方的冷眼和拒绝。

而瑞秋随后与其他白人热情交谈并合影的行为,更是加剧了人们对她歧视亚裔的质疑。

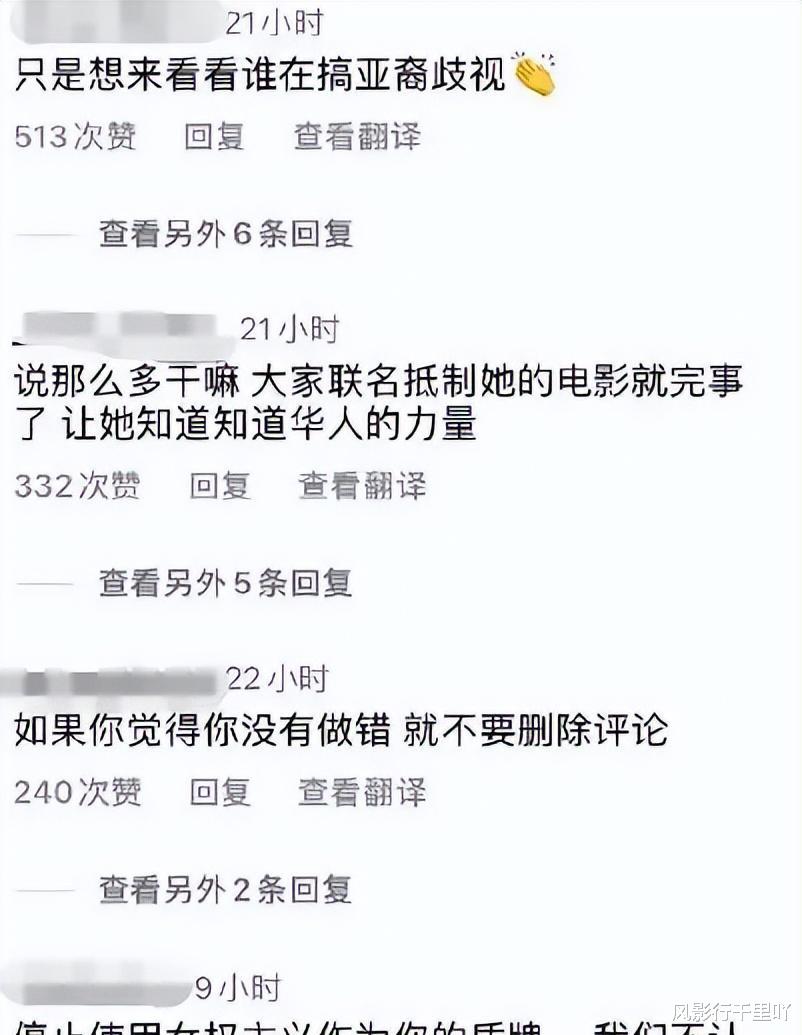

博主曝光此事后,瑞秋不仅没有道歉,反而以“竖中指”照片回应,并配文“尊重女性”,这一举动无疑激起了更多网友的不满。

除了歧视争议,瑞秋对原版动画的批评也引发了粉丝的不满。

她曾公开吐槽原版动画过时,并将王子称为“跟踪狂”,表示自己的版本不需要这样的角色。

这种对经典的颠覆和对原作精神的漠视,无疑触动了许多观众的底线。

电影本身的质量也受到了广泛质疑。

2.7亿美元的巨额投资,最终呈现的效果却令人失望。

影片中的森林被嘲讽为“塑料感十足”,王国的场景也显得简陋,甚至不如1937年的动画版。

特效的粗糙、剧情的逻辑混乱,都成为了观众吐槽的焦点。

七个小矮人的设计也备受争议,为了迎合“政治正确”,他们被设定为不同种族和身高,但最终呈现的效果却显得突兀和不协调。

迪士尼在处理争议方面的做法也备受诟病。

对于瑞秋的争议言行,迪士尼并没有采取任何补救措施,反而选择了低调处理。

电影首映邀请的媒体数量有限,且对记者进行了“禁言”,这无疑加剧了外界的猜测和质疑。

迪士尼对白雪公主肤色的解释也显得牵强,称“白雪”并非指肤色,而是因为她出生那天下了暴雪。

这种解释显然无法说服观众,反而被认为是强行解释。

面对如此种种,中国观众用低分和低票房表达了他们的态度。

“正确大于好看”的套路在中国市场并不适用。

观众渴望看到的是精彩的故事和精良的制作,而不是被强行灌输某种价值观。

瑞秋·齐格勒的背景也成为了人们讨论的话题。

她拥有多国血统,17岁时就主演了斯皮尔伯格执导的《西区故事》,之后又参演了《饥饿游戏》前传等作品。

或许正是因为这样的背景和经历,让她形成了一种“身份正确”的优越感,认为自己可以随意定义经典,而不顾观众的感受。

《白雪公主》的票房惨败,给迪士尼敲响了警钟。

观众才是电影市场的最终评判者,尊重观众的喜好和期待,才能赢得市场。

一味追求“政治正确”,而忽略电影本身的质量和故事的内核,最终只会导致失败。

迪士尼和瑞秋或许应该问问魔镜:谁才是世界上最不懂观众的人?

14.5亿的亏损,究竟是市场的选择,还是迪士尼的咎由自取?

这值得我们深思。