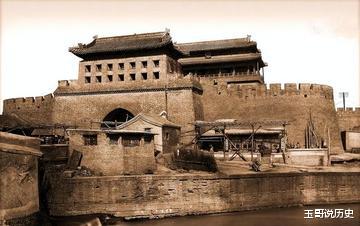

北京古城墙是中国古代建筑的瑰宝,始建于元代,完善于明代,历经数百年风雨,见证了中国的历史变迁。然而,在新中国成立后,这座古城墙的命运却引发了激烈的争论。以梁思成、林徽因为代表的保护派主张保留古城墙,而郭沫若等人则坚持拆除。最终,古城墙在20世纪50年代至60年代被陆续拆除,成为中国文化遗产保护史上的一大遗憾。本文将探讨郭沫若支持拆除北京古城墙的原因,并分析这一决策的历史背景与深远影响。

郭沫若支持拆除古城墙的原因

1. 国家建设与现代化的需求

新中国成立初期,百废待兴,国家急需发展经济、改善民生。北京作为首都,被定位为现代化工业城市,城市规划以发展为核心目标。郭沫若认为,古城墙作为封建时代的产物,已经失去了原有的军事防御功能,反而成为城市发展的障碍。他主张拆除城墙,以腾出空间用于交通建设和其他民生工程,从而推动北京的现代化进程。

2. 对封建象征的否定

郭沫若认为,古城墙是封建社会的象征,与新中国提倡的“破旧立新”理念相悖。在他看来,保留这些旧物不仅无益于社会发展,还可能阻碍人们的思想解放。他强调,新时代需要新气象,拆除古城墙是彻底告别封建旧社会的重要举措。

3. 经济与资源利用的考量

新中国成立初期,国家资源匮乏,建设资金紧张。古城墙的砖石被视为一种可利用的资源。郭沫若等人提出,拆除城墙后,其砖石可以用于修建道路、房屋等基础设施,从而缓解资源短缺的问题。这种观点在当时得到了广泛支持。

梁思成与林徽因的反对意见

1. 古城墙的历史与文化价值

梁思成和林徽因坚决反对拆除古城墙。他们认为,古城墙不仅是北京历史的见证,更是中华民族文化遗产的重要组成部分。梁思成曾指出,古城墙与长城一样,是中国建筑艺术的瑰宝,具有极高的考古和文化价值。

2. “梁陈方案”的提出

为了保护古城墙,梁思成和林徽因提出了“梁陈方案”,建议在北京城西建设新城,将行政中心迁至新城,从而保留古城墙及其周边古建筑。这一方案借鉴了欧洲古城保护的经验,旨在实现城市发展与文化遗产保护的双赢。

3. 林徽因的预言与遗憾

林徽因在反对拆除古城墙时曾预言:“拆了真古董,将来一定会后悔!即使重建,也只能是假古董。”她的预言在多年后应验。随着中国对文化遗产保护的重视,人们开始意识到拆除古城墙的巨大损失,但重建的城墙已无法恢复原有的历史风貌。

古城墙拆除的过程与结果

1. 拆除的时间线与具体措施

从1952年开始,北京古城墙被陆续拆除。外城城墙首先被拆除,随后内城城墙也未能幸免。1959年,为修建天安门广场和人民大会堂,中轴线上的中华门被拆除。1965年,地铁工程启动,内城城墙被彻底拆除,城砖被用于“深挖洞,广积粮”的全民工程。

2. 拆除后的城市变化

古城墙的拆除为北京的现代化发展腾出了空间,但也使城市失去了重要的历史地标。二环路取代了古城墙的位置,北京的交通得到了改善,但文化遗产的损失无法弥补。

3. 后世对拆除行为的反思

随着时代的发展,人们逐渐认识到古城墙的文化价值。近年来,北京开始修复部分古城墙建筑,如永定门箭楼,但这些重建的建筑缺乏历史厚重感,被批评为“假古董”。林徽因的预言成为现实,拆除古城墙的决策被广泛认为是中国文化遗产保护史上的一大遗憾。

郭沫若支持拆除北京古城墙的决策,是基于当时国家建设、现代化需求以及对封建象征的否定。然而,这一决策也暴露了新中国初期在文化遗产保护方面的不足。梁思成和林徽因的努力未能改变古城墙的命运,但他们的远见卓识为后世提供了宝贵的启示。如何在城市发展与文化遗产保护之间找到平衡,仍然是一个值得深思的问题。

通过这段历史,我们不仅看到了决策的复杂性,也深刻认识到文化遗产保护的重要性。希望未来的城市规划能够更加注重历史与文化的传承,避免重蹈覆辙。