1947年10月开始,全区以村为单位,组织广大群众学习"土地法大纲",结合减租减息,发动群众划分农村阶级成分。凡是剥削收入不超过其家庭总收入25%的,划为中农;超过的划为富农;有劳动能力而不劳动,靠剥削为生的划为地主;无地和少地靠劳动为生的划为贫农和雇农。

阶级划分的情况是:地主,占总人口的6.3%左右,占有耕地59.5%,人均占有耕地11垧;富农,占总人数的6.1%,占有耕地17%,人均占耕地5垧;中农,占总人数的23%,占有耕地16%左右,人均占有耕地0.8垧;贫雇农,占总人数的64%,占总耕地7%左右,人均占有耕地0.03垧。

农村阶级成分的划分,教育了广大贫农、雇农和中农,进一步认识到旧的土地制度极不合理。封建地主阶级占有大量的土地,出租和雇佣工人,就是对农民进行剥削。

当时,剥削形式主要有﹣-

一、地租:有死租和活租两种。死租,即地主把土地租出后,每年不管年景丰歉,佃户必须向地主交付固定的租额、捐税,生产费用由佃户承担。活租,即由佃户承担生产费用、耕畜、农具、捐税等,庄稼收获后,对半分。

二、榜青:有内榜青和外榜青两种。内榜青是青户出人力,吃住在地主家,由地主承担生产费用及田赋,秋后地主将收获的十分之七或六,青户得十分之三或四。青户不仅要从事农田耕作,还要为地主从事家务杂役。外榜青,与活租形式大致相同,只是种子和生产费用由地主预先垫付,秋后由青户偿还,收获一般是对半分成。有的叫"分种",就是地主出土地、出种子,青户出劳动耕畜和生产费用,秋后收获对半分。

三、扛活:被雇用的长工,秋后议定好全年的固定工资,全年吃住在地主家,除种地外还要做各种家务,年终拿工资,一年一定。

阶级成分的划分,当时是依据当时东北局制定的五条标准,结合本地情况,按"八·一五"前三年占有土地和牲畜的数量和劳动情况,计算剥削量来做的。

阶级成分划定以后,为了分清阶级阵线,一律佩戴阶级牌子:贫雇农挂红牌子,中农挂粉红牌子,富农挂黄牌子,地主挂白牌子;流氓、狗腿子、伪满警察、土匪挂灰牌子,同时向他们说明,只要他们改过立功,马上换上原来阶级成分的牌子。在划分阶级的基础上,进一步健全农会组织、民兵组织、妇女组织,扩大和加强了阶级队伍,也为斗地主、分土地做好准备。

划分阶级成分、斗地主和分浮财同时进行。地主的成分一旦确定,马上就开展清算斗争,挖浮财。在一个村里,斗争谁,怎样斗,挖谁家的浮财,怎样分配浮财,都由村农会决定。斗争地主强调说理斗争,先由贫雇农伸冤诉苦,被斗者低头认罪交代罪行。通过斗地主,把地主隐藏和转移的财物挖出来,由农会登记造册,分配给贫雇农。在斗争地主、挖浮财的过程中,地主威风被打倒了,贫雇农阶级队伍更加团结。

之后,各村屯普遍成立了"平分土地评议委员会",具体领导土地平分的评议工作。分地方法是土地好坏搭配、打乱平分。具体是人按阶级划分,地按好坏划分。顺序是按军烈属、贫雇农优先挑选。中农的土地,以原耕地为基础不动,按全村平均数补齐。在按军烈属、雇、贫农、中农挑选之后,对地主和富农,也分给一份土地,一般是离村庄远、质量差的。土地依次挑选后,经土地平分评议委员会批准,然后丈量、划界、标桩。

农民分得土地、耕牛和农具,加上分浮财,生产和生活上的困难得到了缓解,生产积极性有了很大提高。我们及时引导农民开展生产运动,帮助农民"换工搭具",解决牲畜、农具、劳力、种子等生产中的困难。

在民主革命运动中,省委、地委、县委对大德泉区的运动极为关注。省委曾派工作组帮助指导工作,地委书记吕明仁、组织部长施介亲自在该区任家嘎村搞典型示范。县委书记路肖韩、副书记丁修、宣传部副部长林芳曾先后来区指导。可以说,整个运动贯彻了中央和省、地、县委的方针政策,工作成效明显。

1948年3月,土地改革基本结束。县里不知从哪里传来所谓的"经验",说土地改革不彻底。其原因是,在农村干部和积极分子中混进了地主狗腿子,提出要由甲村农会组织"帮翻队",扛着写有"帮翻队"的大旗,到乙村帮翻,"扫堂子",挖浮财。哪个村农会挖出来浮财,就归哪个村自行分配,以此来诱导农民外出"打堂子"。大德泉区曾发生了二三起到通辽县城找地主兼工商企业家挖浮财的事件。后来,又搞"交权审干"、"搬石头"等运动,县委领导带领工作组驻到东包力营村,亲自召开群众大会,亲自讲话交权,说现任村干部中有给地主通风报信搞"假土改"的坏人,当场宣布免除村农会主席等干部的职务,并当场关押起来,发动不明真相的群众,包括少数原来被当"狗腿子"批斗的人起来斗争。农会主席侯秉忠被打,并要区领导照此样板去做。区里在两个村做了,但没有打人,对于自己亲手培养起来的干部,无根据地说"与地主有联系",搞"假土改",被关押起来,被关的人在里面唱《国际歌》。不久,上级发现做法有偏差,就停了下来。

当时,还派了一位县委宣传部副部长,先在积善屯村,后在西姜家窝铺,搞贫雇农"大登殿",一切由贫雇农说了算,即在广场上搭一个大台子,像"宫殿"的样子,让农会主席坐在正位,宣布当时要办的几件大事,叫做由贫雇农说了算的形象表演。这确实是彻头彻尾的形式主义。

类似"扫堂子"、挖浮财、搭"宫殿"表演等做法,只是在个别地方出现过,并很快就得到了纠正。整个民主改革运动在农村取得了翻天覆地的胜利,为发展农业生产打下了良好的基础。翻身后的农民,把报答共产党的恩情变成了保卫胜利果实的实际行动,积极参军参战,踊跃支前,为战争胜利作出了巨大的贡献。

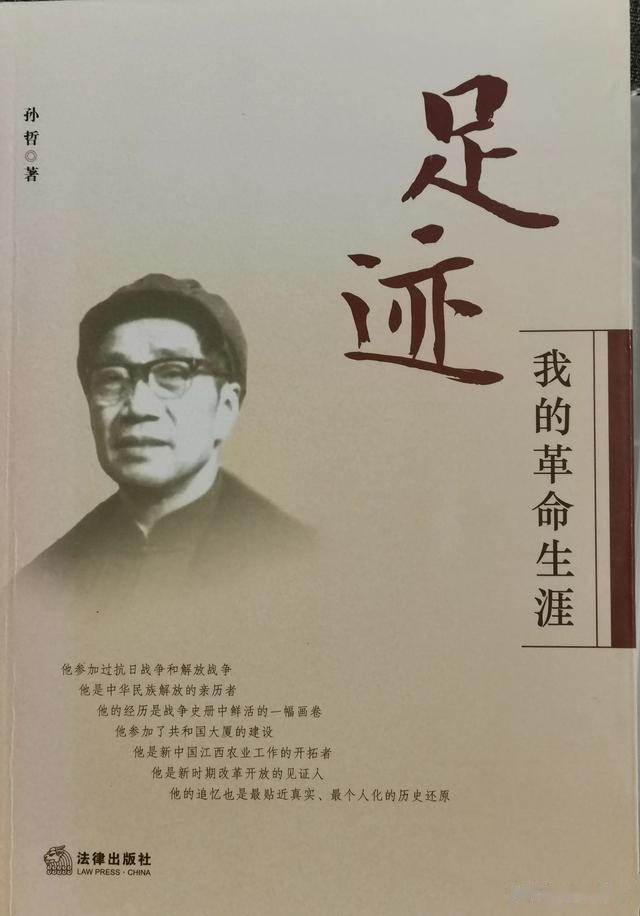

【孙哲,1937年7月开始参加学生抗日宣传运动和"青年救国会";1941年3月,加入中国共产党,先后担任了江苏沭阳县第七区观音阁乡乡农会宣传委员、乡中共党支部书记、乡指导员、乡农会会长、边防游击队指导员;1944年7月,任沭阳县新集区区委委员、区治安股长;1945年4月~8月,先后任沭阳县里仁区区委委员、区农会会长;1945年9月,先后任新四军三师独立旅二团连指导员、旅政治部干事;1946年4月 ~ 1948年5月,先后任通辽县大德泉区区委副书记、书记;1948年5月,任中共辽北省委政策研究室农村组组长;1949年6月~1953年3月,任中共江西省委政策研究室农村组组长兼省土改委员会办公室主任;1953年4月~1959年3月,先后任中共江西省委农村工作部办公室主任、二处处长兼江西省经济研究所副所长;1959年4月,任中共江西省委农村工作部副部长;1973年3月,任江西省农林垦殖局副局长;1975年5月,任江西省农业局党委副书记、副局长;1977年5月,任江西省农业局党委书记、局长;1980年1月,任江西省农业厅党组书记、厅长;1983年4月~1993年2月,任江西省第六届、第七届省人大代表,省人大常委会委员,省人大财经委员会副主任。】