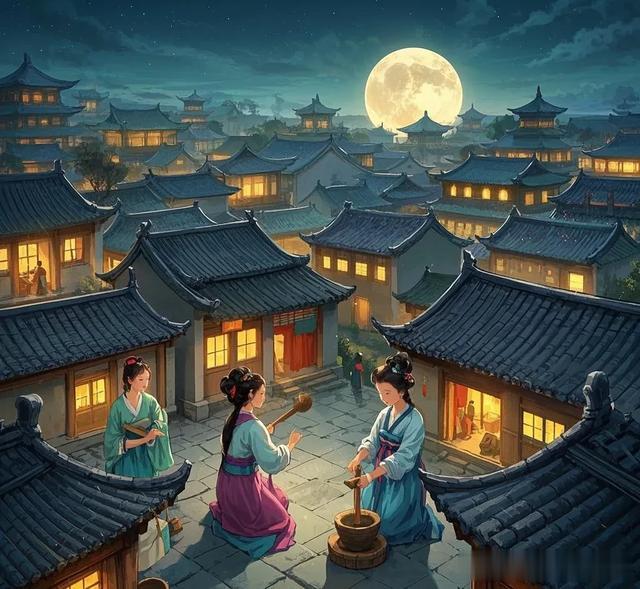

天下三分明月夜,二分无赖是扬州

当长安的月光漫过朱雀大街,当扬州的春风拂过二十四桥;一句“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,让彭城故地的霜月染上高洁;一曲“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”,让广陵烟水化作永恒的旎旖。这些穿越千年的诗词名句,不仅是文人墨客的情感载体,更是一座城市的精神图腾。让我们沿着诗词的脉络,探访这九座城市。

长安一片月,万户捣衣声

一、长安(西安):盛唐气象的诗意象征

长安作为唐代的都城,承载了无数文人的梦想与抱负。李白的“长安一片月,万户捣衣声”描绘了秋夜长安的宁静与思念,而孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”则展现了科举及第后的狂喜与帝都的繁华。

长安一片月,万户捣衣声

1.长安一片月,万户捣衣声。(李白《子夜吴歌﹒秋歌》)

秋夜下的长安,月光如霜洒遍万户千家,捣衣声此起彼伏。这简单的十个字,勾勒出长安城最具代表性的生活图景。表达了人们对远方征战的亲人的思念之情,以及对和平生活的渴望。作为十三朝古都,长安在唐诗中被赋予了多重文化意象:既是政治权力的中心,也是文化交融的枢纽;既是诗人的精神原乡,也是历史的见证者。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

2.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。(孟郊《登科后》)

贞元十二年的长安城,新科进士孟郊扬鞭策马,马蹄声碎了天街的晨霜。“春风得意”四字道尽士子的狂喜,而“一日看尽长安花”更将帝都的繁华具象为流动的画卷。朱雀大街的垂柳、平康坊的歌姬、大雁塔的题名,都在这句诗中化作盛唐的剪影。诗人用夸张的笔法,将个人命运与城市荣光交织,成就了科举文化最生动的注脚。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

二、洛阳:牡丹花城的诗魂永驻

洛阳以其牡丹闻名,王昌龄的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”不仅表达了对亲友的思念,也展现了洛阳特有的风骨与高洁。刘禹锡的“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”则将牡丹与洛阳的繁华紧密相连,牡丹成为洛阳的文化符号,象征着盛唐的富丽与辉煌。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶

1.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)

开元二十九年的润州芙蓉楼,王昌龄送别友人时写下此句。“冰心玉壶”的高洁意象,既回应了洛阳亲友的关切,也暗喻了诗人的清廉品格。当这句诗传回东都洛阳,洛水之畔的亲友们看到的不仅是王昌龄的赤子之心,更是这座牡丹花城特有的风骨。

唯有牡丹真国色,花开时节动京城

2.唯有牡丹真国色,花开时节动京城。(刘禹锡《赏牡丹》)

大和年间的洛阳城,刘禹锡在慈恩寺写下对牡丹的礼赞。“真国色”三字道破牡丹的王者气象,而“动京城”则描绘了万人空巷的赏花盛景。牡丹与洛阳的缘分,在这句诗中升华为文化符号,成为盛唐气象的具象化表达。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如

三、扬州:江南风韵的诗意栖居

扬州的繁华与风韵在杜牧的“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”中得到了淋漓尽致的展现。徐凝的“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”则通过夸张的手法,将扬州的月色与诗人的情感融为一体,扬州成为江南风韵的代表,成为文人墨客心中的诗意栖居之地。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如

1.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。(杜牧《赠别》)

大和九年的扬州长街,杜牧送别歌妓时写下此句。“春风十里”既是实写扬州的繁华,也是虚写青春的美好。“珠帘总不如”的对比,将扬州的绰约风姿定格在历史深处,成为后世文人魂牵梦萦的“江南意象”。

天下三分明月夜,二分无赖是扬州

2.天下三分明月夜,二分无赖是扬州。(徐凝《忆扬州》)

长庆年间的扬州月夜,徐凝用“无赖”二字反语传情。“三分明月二分扬州”的夸张,既赞美了扬州月色的独特,也暗含对心上人的思念。当这句诗在秦淮河上流转,扬州的月亮从此有了情致,成为诗人们寄托相思的最佳载体。

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回

四、金陵(南京):六朝古都的沧桑回响

金陵作为六朝古都,承载了太多的历史沧桑。刘禹锡的“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”描绘了石头城的荒凉与历史的无情,而李白的“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”则通过凤凰的传说,表达了对盛世不再的感慨。

山围故国周遭在,潮打空城寂寞回

1.山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。(刘禹锡《石头城》)

长庆四年的石头城下,刘禹锡面对六朝故都的残垣断壁感慨万千。“山围故国”与“潮打空城”的对比,将自然永恒与人事代谢的哲学命题具象化。当潮水寂寞退去,石头城的沧桑历史在诗句中化作永恒的叹息。

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流

2.凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。(李白《登金陵凤凰台》)

天宝六载的凤凰台上,李白以“凤凰”起兴,将历史传说与现实感慨熔于一炉。“凤去台空”的意象,既暗含对盛世不再的惋惜,也隐喻了诗人怀才不遇的悲愤。当长江水依旧东流,金陵的兴衰荣辱都化作诗中的永恒哲思。

晓看红湿处,花重锦官城

五、成都:锦官城里的艺术经典

成都以其悠闲的生活节奏和美丽的自然风光闻名。杜甫的“晓看红湿处,花重锦官城”描绘了雨后成都的娇艳,而“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云”则展现了成都的艺术气息与繁华。

晓看红湿处,花重锦官城

1.晓看红湿处,花重锦官城。(杜甫《春夜喜雨》)

上元二年的成都草堂,杜甫在春雨中写下对城市的礼赞。"红湿处"与"花重"的视觉意象,既描绘了雨后蓉城的娇艳,也暗含了诗人对和平生活的向往。当这句诗随着锦江水流淌,成都的诗意栖居从此有了最生动的注脚。

锦城丝管日纷纷,半入江风半入云

2.锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。(杜甫《赠花卿》)

宝应元年的成都街头,杜甫用“丝管纷纷”描绘了音乐的繁盛。“半入江风半入云”的通感手法,将听觉转化为视觉意象,既赞美了音乐的美妙,也暗喻了成都的繁华。当乐声飘向云空,锦城的艺术气息从此成为唐诗中的经典意象。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华

六、杭州:东南形胜的人间天堂

杭州作为“人间天堂”,在柳永的“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”中得到了淋漓尽致的描绘。林升的“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休”则通过西湖的美景,暗含了对南宋偏安的讽刺。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华

1.东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。(柳永《望海潮》)

北宋的杭州城,柳永用如椽大笔勾勒出“人间天堂”的轮廓。“烟柳画桥”与“十万人家”的对比,展现了杭州的富庶与美丽。当这句词传入金主完颜亮耳中,“立马吴山第一峰”的豪情,让杭州的繁华成为南北文化碰撞的焦点。

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇

2.水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。(苏轼《饮湖上初晴后雨》)

苏轼的审美视角,让西湖成为中国文人的精神原乡。晴天的波光与雨天的朦胧,构成杭州的双重美学。将西湖比作西施,既是对自然的赞美,也是对城市文化的高度概括。杭州的婉约与灵动,在此句中达到巅峰。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼

七、武汉:白云黄鹤的英雄之城

武汉的黄鹤楼是诗人崔颢笔下的经典意象。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”表达了对时光流逝的感慨,而“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”则描绘了武汉的自然美景。黄鹤楼成为武汉的精神图腾,象征着这座城市的英雄气概与历史沧桑。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲

1.昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。(崔颢《黄鹤楼》)

开元十一年的黄鹤楼上,崔颢以神话起笔,展开对时空的哲学思考。"黄鹤一去不复返"的怅惘,与"白云千载空悠悠"的永恒形成对比,将个人感慨升华为对生命的终极追问。当这句诗传遍大江南北,黄鹤楼从此成为武汉的精神图腾。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲

2.晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。(崔颢《黄鹤楼》)

同一首诗中,崔颢将目光投向对岸的汉阳。“历历”与“萋萋”的叠词运用,既描绘了晴川阁的清晰与鹦鹉洲的葱茏,也暗含了诗人对故乡的思念。当这句诗成为武汉的城市名片,长江之畔的草木都染上了诗意。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船

八、苏州:枫桥夜泊的独特展现

苏州的寒山寺与枫桥在张继的“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”中得到了永恒的记录。“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”则通过冷色调的描绘,展现了旅途的孤寂与苏州的诗意栖居。苏州的夜色在诗词中得到了独特的展现。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船

1.姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。(张继《枫桥夜泊》)

赏析:天宝十五载的枫桥夜泊,张继在失眠中捕捉到寒山寺的钟声。“夜半钟声”的听觉意象,与“江枫渔火”的视觉意象交织,营造出孤寂而悠远的意境。当这句诗传入东瀛,寒山寺的钟声从此成为中日文化交流的纽带。

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠

2.月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。(张继《枫桥夜泊》)

同一句诗中,张继用“月落乌啼”与“霜满天”的冷色调,渲染了旅途的孤寂。“江枫渔火”的温暖与“对愁眠”的无奈形成对比,将个人情感与自然景观完美融合。当这句诗成为苏州的文化符号,枫桥的夜色从此有了独特的诗意。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池

九、重庆:巴山夜雨的永恒记忆

重庆的巴山夜雨在李商隐的“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”中成为了思念的象征。李白的“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”则通过夸张的手法,展现了白帝城的壮丽与三峡的险峻。重庆的雨夜与山水在诗词中得到了永恒的记忆。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池

1.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。(李商隐《夜雨寄北》)

大中五年的巴山城,李商隐在秋雨中写下对妻子的思念。“巴山夜雨”既是实景,也是诗人愁绪的象征。“涨秋池”的动态意象,既描绘了秋雨的丰沛,也暗喻了思念的绵长。当这句诗传回长安,重庆的雨夜从此成为中国古典诗词中最动人的意象之一。

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还

2.朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。(李白《早发白帝城》)

乾元二年的白帝城,李白遇赦东归时写下此句。“彩云间”的浪漫想象,与“一日还”的夸张手法,展现了诗人重获自由的狂喜。当这句诗随着长江水流淌,白帝城的壮丽与三峡的险峻都化作诗中的永恒画面。

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还

这九座城市通过古诗词的描绘,成为了中华文明的精神图谱。它们不仅是地理空间的象征,更是文化记忆的载体。当我们在大雁塔前吟诵“春风得意马蹄疾”,在黄鹤楼头感叹“白云千载空悠悠”,我们触摸到的不仅是历史的温度,更是文明的心跳。古诗词里的城市在文字中永生,在吟诵中重生,成为连接古今的精神桥梁。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如