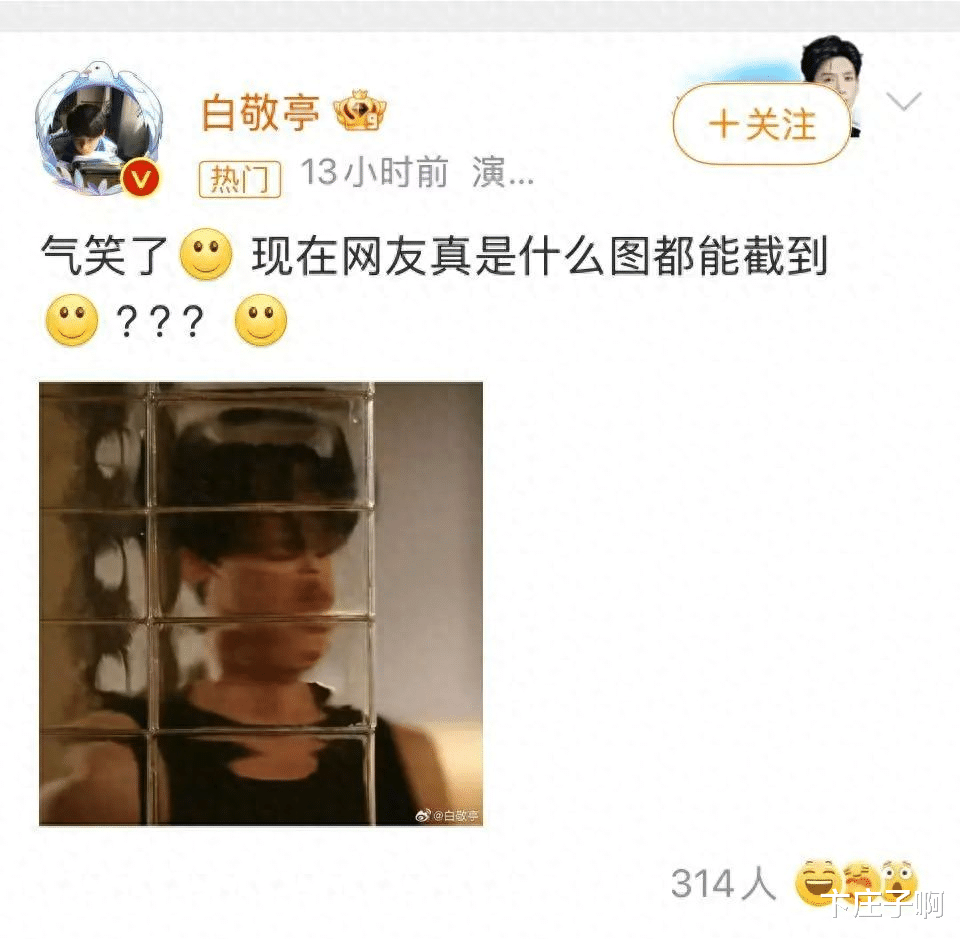

2月25日的微博热搜榜突然被一张看似普通的剧照截图引爆。

画面中正在拍摄现代剧的白敬亭,因为光影交错与拍摄角度的奇妙叠加,在特定帧数里形成了"古装发髻"的视觉效果。

这条由白敬亭本人发出的"气笑"微博,在3小时内获得超50万次转发,相关话题阅读量突破7亿次。

这场全民玩梗的狂欢背后,折射出当代网络传播的全新图景。

根据字节跳动研究院最新发布的《2024年社交媒体图像传播报告》,用户平均每天接触的视觉信息量是2019年的3.2倍。

在信息过载的时代,一张充满戏剧性的错位图,就像投入平静湖面的石子,瞬间激起无数涟漪。

值得玩味的是,这场看似偶然的传播事件中暗藏着必然规律。

影视行业观察家李默分析指出:"现代观众早已不满足于被动接受内容,他们更享受在官方物料之外'二次创作'的乐趣。

这种集体参与的创作行为,本质上是对传统内容生产机制的解构与重建。"

这场由网友发起的"全民找茬"运动,正在重塑影视行业的生态格局。

据统计,该剧播出期间共产生超120万条弹幕评论,其中67%涉及服化道细节讨论。

有剧迷专门建立"显微镜看剧"话题小组,成员规模已达83万人。

这种现象在心理学领域被称为"观察者沉浸效应"。

清华大学新媒体研究中心教授王立新解释:"当观众将注意力聚焦于画面细节时,会产生类似侦探破案的参与感。

这种主动探索的观看方式,极大提升了用户的粘性与传播意愿。"

影视制作方也在悄然调整策略。

国内某头部制作公司近期将后期团队扩充40%,新增"观众视角预审"岗位。

制片人陈昊透露:"我们现在会专门模拟观众暂停截图场景,预判可能引发讨论的视觉元素。

有时候一个看似无关紧要的布景细节,可能成为决定剧集传播效果的关键。"

明星人设的数字化重构在这场全民解构浪潮中,白敬亭的应对策略堪称教科书级别。

从最初"气笑"的感性反应,到后续主动参与玩梗的互动,再到接受采访时"感谢大家显微镜追剧"的幽默回应,完成了一次人设的智慧升级。

数据分析平台星数榜显示,事件发生后白敬亭的"观众缘指数"提升27个百分点,商业价值排名跃升12位。

这印证了社会学家郑雅文提出的"缺陷完美理论":"适度暴露被解构的'不完美',反而能增强公众人物的真实感与亲和力。"

但这种互动也存在潜在风险。

2023年某顶流歌手就因过度玩梗导致形象解构失控,最终商业代言流失率达35%。

如何在保持真实与维护形象间找到平衡点,成为艺人团队的新课题。

某顶级经纪公司现已开设"网络解构应对"特训课程,邀请传播学专家与心理辅导师联合授课。

图像传播的认知革命这场看似娱乐化的传播事件,实则揭示了更深层的认知变革。

麻省理工学院媒体实验室最新研究表明,现代人处理视觉信息的速度比十年前快1.8倍,但记忆留存时长缩短40%。

这种认知模式转变,推动着内容生产方式的革新。

教育领域已开始借鉴这种传播规律。

北京师范大学附属中学试点"图像记忆教学法",将知识点转化为具有视觉张力的记忆点,学生知识留存率提升52%。

在商业传播领域,宜家2024年新品目录彻底取消产品参数页,全部改用"生活场景错位图",首月线上互动量增长300%。

这种变革甚至影响着艺术创作方向。

青年艺术家林夕的个展"视界重构"中,70%作品利用错位视觉原理创作。

开展首日即引发观展热潮,有观众留言:"这些作品迫使你不断调整观察角度,就像在解构与重构中完成一场思维瑜伽。"

结语当白敬亭的错位图从娱乐谈资演变为文化现象,我们看到的不仅是一个明星的幽默应对,更是一面映照时代特质的棱镜。

在这个万物皆可截图的时代,每个传播节点都可能成为集体创作的起点,每张看似偶然的图片都暗含必然的传播密码。

这种全民参与的图像解构浪潮,正在重塑我们的认知方式与审美标准。

它既是技术赋权的产物,也是文化民主化的见证。

当我们以更开放的心态拥抱这种变革,或许能在这片充满可能性的新大陆上,发现更多意想不到的思维火花。

正如传播学家麦克卢汉所言:"媒介即讯息"的古老预言,正在这个视觉狂欢的时代绽放出全新的注解。

此刻,不妨问自己一个问题:下次按下截图键时,我们究竟是在记录现实,还是在创造新的现实?

这个问题的答案,或许就藏在每个参与传播的你我手中。