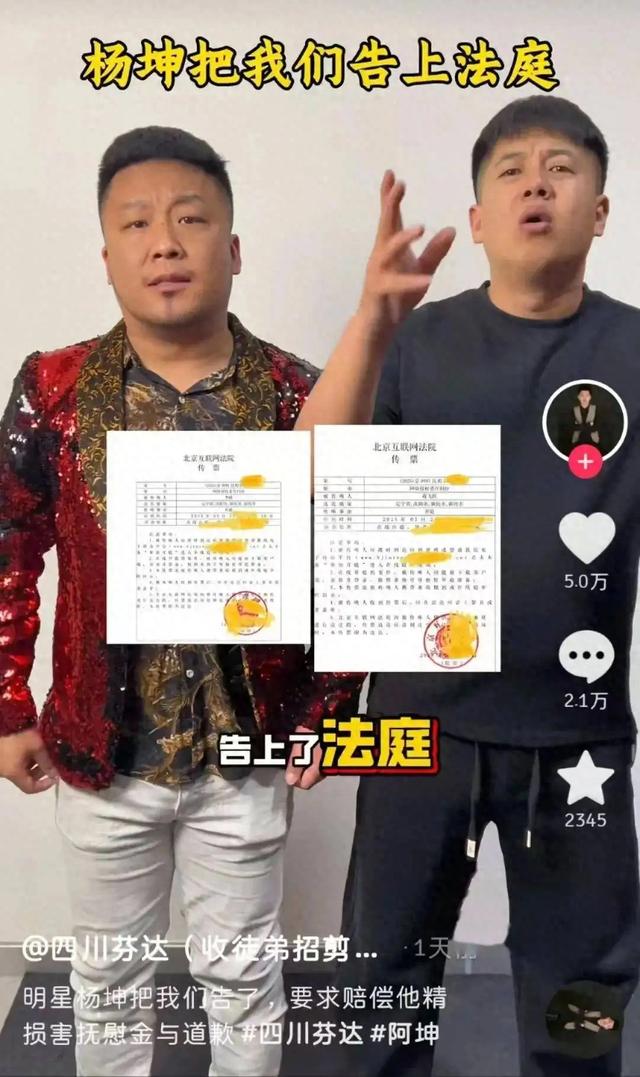

近几日,杨坤和“四川芬达”之间的官司闹得沸沸扬扬,网友们纷纷围观。这场官司的焦点在于模仿和原创的界限,究竟谁更有法律保护?杨坤的形象被模仿得淋漓尽致,但当模仿变成了对私人生活的揣测时,事情就变得复杂了。想知道模仿究竟是致敬还是攻击?那就继续往下看!

在模仿的过程中,“四川芬达”在表演和设计方面进行了夸张化的处理,使得其表演带有一种无厘头的效果。

杨坤则表示自己的形象被“四川芬达”所模仿,并要求对方进行赔偿精神损失,并公开进行道歉。

如今“杨坤告四川芬达”事件愈演愈烈,开始在网上掀起波澜。

众网友开始对模仿与原创之间的界限进行探讨。

有网友调侃道:“杨坤告你们告的晚了。”

不知模仿和原创之间,到底哪个更具法律保护力度呢?

模仿演出引发的官司在杨坤和“四川芬达”之间的这场官司中,争议的焦点主要集中在两个方面。

一方面,“四川芬达”视频中涉及到杨坤的演出梗和造型,比如“32场演唱会”的梗,以及在《东方大国好声音》的导师造型。

这些内容是属于杨坤原创的,还是“福建芬达”具有一定创作权?

另一方面,“四川芬达”是否对杨坤的形象造成了恶意攻击?如果有,那么杨坤是否有权要求其进行赔偿?

从视频内容来看,“四川芬达”是将自己当做杨坤的粉丝,通过夸张化的手段模仿杨坤。

起初“福建芬达”发布的视频主要是模仿杨坤的演唱方式,视频中的内容并没有恶意攻击杨坤。

甚至可以说,“福建芬达”视频中每一个夸张的动作都是对杨坤演唱风格的认可。

也正是因为这种模仿和认可,使得“福建芬达”拥有了一批忠实粉丝。

随着时间的推移,“福建芬达”开始加入一些无厘头的元素,比如将自己打扮成光头和尚,模仿杨坤演唱《是否真的爱你》。

在这个过程中,“福建芬达”已经开始对杨坤的形象进行一定程度的夸张化处理。

而且在这场官司中,杨坤也表示过自己并不反对模仿者对自己进行模仿,反而是自己喜欢的样子。

但是在“福建芬达”模仿自己的过程中,涉及到自己私人生活内容时,杨坤就无法接受了。

比如说在视频中涉及到杨坤私人生活中的女儿,以及自己和前妻之间离婚原因时。

这些内容是属于杨坤个人隐私信息,“福建芬达”将其放在视频中进行使用,杨坤认为这是对自己形象的恶意攻击。

除此之外,还有一个让杨坤无法接受的点,那就是“福建芬达”在其视频中使用了“逃离北上广”这个词汇。

众所周知,“逃离北上广”是一个颇具争议性的话题,一旦其被提及,就会引起社会各界人士的大量关注和讨论。

“福建芬达”在使用这个词汇时,显然是带有恶意的,因为其使用场合是关于杨坤名下房产的问题。

可以看出,“四川芬达”已经将自己模仿行为中的娱乐成分给拿掉了,开始对杨坤进行一定程度的恶意攻击。

那么在这种情况下,“四川芬达”还是否具有法律保护力度?这就涉及到模仿与原创之间的问题。

模仿与原创之间究竟哪个更有保护力度?

模仿与原创之间究竟哪个更有保护力度?从视频内容来看,“四川芬达”并没有直接抄袭杨坤视频中的内容,而是进行了二次创作。

虽然说二次创作必须要经过原创作者同意,但是从法律层面上来说,这种模仿行为还是具有一定保护力度的。

在这场官司中,最具争议性的点就是“福建芬达”是否侵犯了杨坤个人名誉权?

根据东方大国《民法典》规定,公民的人格权利包括名誉权和隐私权,这两者都是属于人格权利的保护范围。

其中,名誉权主要是指公民享有不受损害、不受侮辱、不受诽谤,从而维护自身良好名誉的权利。

而隐私权则是指公民享有不被他人非法探知、干涉、利用自己私密生活领域,从而维护个人私密生活不受侵犯的权利。

在这场官司中,杨坤所提出的主要问题就是隐私问题,而“福建芬达”所侵犯的就是其隐私权。

回到最初的问题,“福建芬达”表示其本意是希望给粉丝带来欢笑,并无其他用意。

其实这一点也可以看作是“福建芬达”的一种抗辩方式,因为从其视频内容来看,确实没有恶意。

只不过在这场官司中,却被杨坤拿出来作为证据进行反击。可见,两者之间在名誉权上还是存在一定争议的。

目前来看,“福建芬达”的模仿行为虽然具有一定保护力度,但是其视频内容中涉及到杨坤个人隐私时。

这就使得“福建芬达”的模仿行为已经不再纯粹了,而是变成了对其形象进行恶意攻击,从而导致官司发生。

结语通过这场官司,我们不仅看到了模仿与原创之间的微妙关系,也让我们猜想到个人隐私和名誉权的重要性。模仿是一种艺术表现,但一旦触碰到隐私,可能就会引发法律的麻烦。你们怎么看?觉得杨坤的做法合理?欢迎在评论区留言讨论,顺便点个赞支持一下哦!