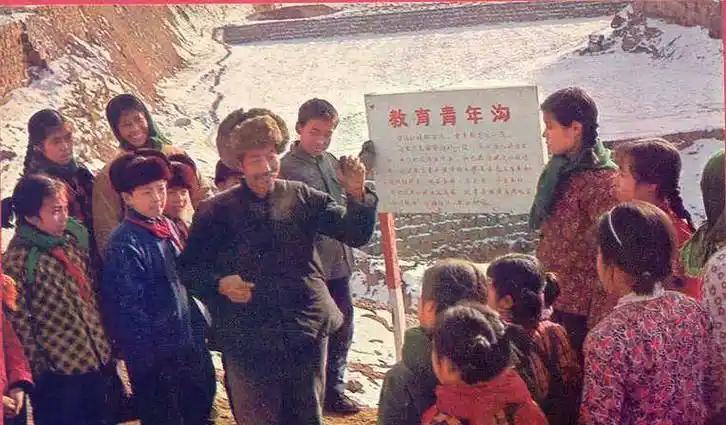

在太行山脉的褶皱里,大寨,这个曾经名震华夏的小山村,承载了无数奋斗的记忆与时代的重量。在陈永贵和郭凤莲的领导下,大寨村民通过治山治水,用了十年时间将七沟八梁一面坡改造成亩产千斤的高产稳产海绵田。1964 年,毛泽东主席发出 “农业学大寨” 的号召,大寨村成为了全国学习的榜样,那是一个时代艰苦奋斗、改天换地精神的具象化体现。

陈永贵书记有着极具前瞻性与魄力的设想。他曾担任大寨大队支部书记,并在 1977 年提出了农村所有制由生产队一级向大队一级过渡的设想。在他看来,扩大土地规模能够有效提高农业生产效率,并且在昔阳县展开了试点工作。此外,陈永贵还立下宏愿,要用十年的时间将横亘在村庄附近的七沟八梁变成肥沃的田地,通过筑坝淤地、修建梯田来实现农业生产的自给自足,让大寨的粮食产量持续稳定增长,不仅满足自身需求,还能更多地支援国家建设。在陈永贵的带领下,大寨人用 10 年时间创造奇迹:治理 7 条山沟,修建 1800 道石坝,把 4700 块 “鸡窝地” 连成 800 亩 “海绵田”,亩产从 90 公斤跃升至 250 公斤。

然而,时代的浪潮奔涌向前,1978 年后,改革开放的春风吹遍神州大地,家庭联产承包责任制在全国逐步推行。26 岁的郭凤莲裹着军大衣,在人民大会堂听着关于 “家庭联产承包责任制” 的讨论。彼时她不知道,千里之外的安徽小岗村,18 户农民正用按红手印的方式改写历史。这个曾在狼窝掌扛石头磨破三件棉袄的 “铁姑娘” ,彼时更忧心的是村里日益僵化的分配制度,1977 年大寨劳动日值定格在 1.35 元,而相邻的昔阳县城工人月工资已突破 45 元。大寨也面临着发展方向的重大抉择。最终,大寨顺应形势,也对生产经营模式进行了调整。1991 年,郭凤莲接到县委电话:“大寨需要你。” 回到大寨的那晚,她在村委会的黑板上写下:“大寨不能靠吃‘红旗老本’过日子。” 郭凤莲带领村民们走出大山,考察沿海地区的经济模式,直面市场经济的现实。在江苏华西村的现代化企业里,郭凤莲看到了未来的方向。她决定带领大寨转型,走向工业化。大寨的 “羊毛衫” 一开始并未得到市场的认可,面对外界的质疑,郭凤莲依然坚持不懈,最终通过艰苦努力,获得了成功。从此,现代化工厂纷纷落户大寨,产业逐渐多元化,村民们不再依赖土地,走向了更广阔的市场。

在市场经济浪潮中完成惊险转身的二十年后,大寨的发展模式在网络上掀起激烈争论:当年若坚持集体化道路,大寨会不会成为另一种传奇?2025 年春夜,郭凤莲翻看着陈永贵留下的工作笔记,停在 “1965 年规划” 那页:“五年内实现亩产 400 公斤,十年内让全国山沟都变成大寨……” 她陷入了沉思。她知道,陈永贵的设想是基于当时 “粮食安全大于天” 的现实,而如今的中国农村,早已从 “吃饱” 迈向 “吃好”;她也知道,当年的集体化模式在物资匮乏年代凝聚了人心,却在市场经济中难以避免地遭遇瓶颈。若按照陈永贵书记设想的集体化道路继续前行,大寨或许会在农业规模化、现代化的道路上持续深耕。凭借大寨人吃苦耐劳的精神与前期积累的农业建设经验,有可能打造出大型的现代化集体农庄,在农业科技研发、农产品深加工等领域发力,形成从田间到餐桌的完整产业链,将大寨品牌进一步打响,产品销往全国各地甚至走向世界。就如同河南南街村至今坚持 “工资 + 供给” 的分配模式,村民看病教育全免费,集体经济发展态势良好;或者参考以色列基布兹集体农庄模式,在农业技术创新上不断突破,发展高效节水农业、智慧农业等,成为农业高科技的示范区域。

但历史没有假设,大寨选择了拥抱市场经济,同样走出了一条成功之路。如今的大寨,“大寨” 商标成为市场经济的弄潮儿,不仅有现代化工厂,还发展起了旅游业,游客们纷至沓来,感受大寨精神与时代变迁。郭凤莲的感叹,与其说是对过去的怀念,不如说是对时代的思考:当 “农业学大寨” 的号子化作历史的回声,这片土地用半个世纪的变迁证明,真正的大寨精神,从不是固守某种模式,而是敢于在时代浪潮中勇立潮头。从陈永贵的 “愚公移山” 到郭凤莲的 “二次创业”,大寨的故事告诉我们:任何成功都离不开脚踏实地的奋斗,任何发展都需要顺应时代的勇气 。