【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写】

文|大头编辑|大头鲁班精神:技艺的巅峰与传承的责任

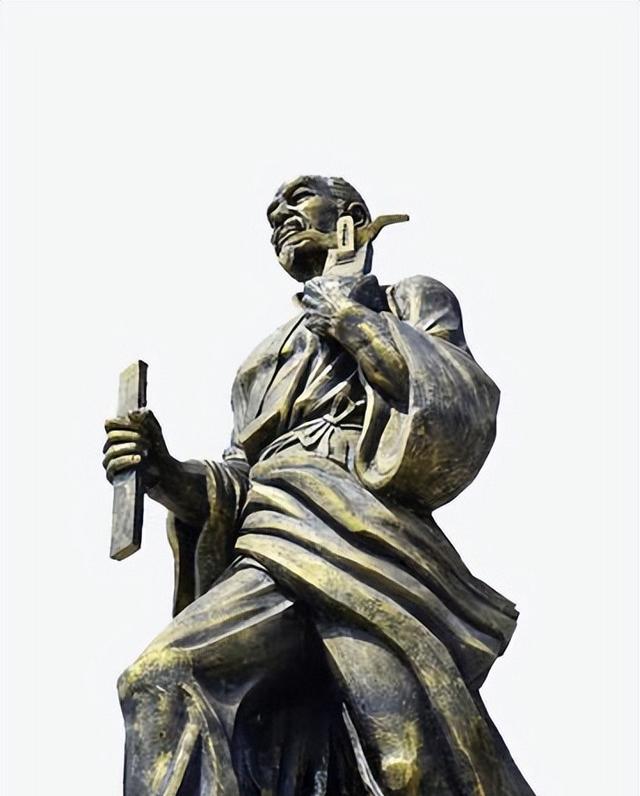

鲁班,这位古代工匠的名号,和“巧夺天工”这个词几乎等同。

从简单的锯子、雨伞,到传说中能够飞天的木鸢,鲁班的发明不仅体现了他惊人的创造力,也深刻地改变了人们的生活。

他精益求精的工匠精神,对技艺的极致追求,更是成为了后世工匠们学习的楷模。

然而,围绕着这位传奇人物的,除了赞誉和敬佩,还有一丝神秘的色彩,这与一本名为《鲁班书》的古籍密不可分。

传说中,这本书记载了鲁班毕生的绝学,但也蕴含着某种禁忌的力量,甚至可能带来厄运。

而最近,在一场直播鉴宝的活动中,这本神秘的古籍意外现身,再次引发了人们的关注和讨论。

鲁班的创新精神是其最耀眼的特质。

他是个细心观察生活的行家,总能从大自然里找到创意,把常见的材料变成实用的东西。

锯子的发明,极大地提高了木工效率;雨伞的出现,为人们遮风挡雨提供了便利;而木鸢的传说,则展现了人类对飞翔的渴望和探索精神。

这些发明,无不体现了鲁班超越时代的智慧和创造力。

除了创新精神,鲁班的工匠精神同样值得我们学习。

他对每一件作品都用心打磨,追求极致完美。

他对技艺的追求极高,而且对产品质量的要求更是严格。

正是这种对完美的追求,才使得鲁班的作品经久不衰,成为了后世工匠们学习的典范。

不过,这位手艺非凡的师傅,人生中也遭遇了不幸。

据说他制作的木鸢不幸引发了妻子和孩子的意外事故。

鲁班因这起悲剧深受触动,这件事也成了《鲁班书》故事起源的关键点。

据传,鲁班在书中加入了某些禁忌的知识,并留下警示,告诫后人学习此书需谨慎。

这不仅反映了他对自身悲剧的反思,也暗示了技术进步可能带来的伦理困境。

在科技日新月异的今天,鲁班的故事提醒我们,在追求技术进步的同时,更要注重伦理道德,防止技术被滥用,造成不可挽回的后果。

鲁班精神就是追求创新,力求完美,还要把技艺传下去。

在现代社会,我们更需要学习和发扬这种精神,将创新融入到各行各业中,不断提升技术水平,同时也要保持对品质的追求,对伦理的敬畏,让技术进步更好地服务于人类社会的发展。

直播间的惊魂:神秘古籍掀起波澜

一场平常的鉴宝直播,因一本古籍亮相,气氛突然变得紧张神秘起来。

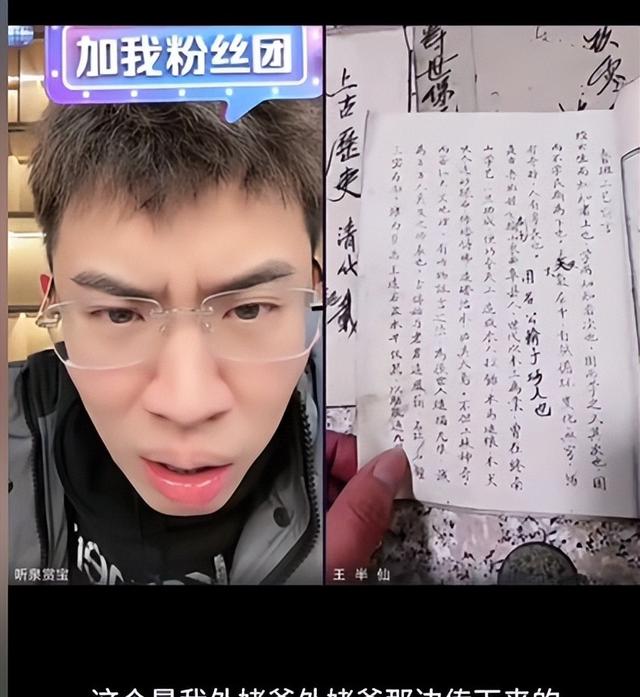

在“听泉赏宝”的直播间里,主播听泉正和一位粉丝观众进行互动聊天。

观众拿出了几枚老钱,但主播看了一眼后表情显得不太热情,像是在说:“这东西我看了好多次了。”

然而,当主播的目光扫到观众身后桌子上摆放的一本古书时,他的眼神瞬间亮了起来,语气也变得激动,迫不及待地想要先看那本书。

观众在连麦时,好像藏着什么秘密,非得先亮出那些古钱币。

看完后,听泉随意地表示这些古币顶多值“一桶泡面”,然后又催观众赶紧展示那本古书。

观众这才故作神秘地从桌子上拿起一本看似破旧的书,说道:“想看书是吧?

那我直接来个高潮的!”

当这本古籍出现在镜头前时,听泉的眼睛眯成了一条缝,生怕错过任何一个细节。

几秒钟后,他瞪大了双眼,语气中充满了难以置信:“这是《鲁班书》啊!”

直播间的气氛骤然凝重起来。

观众开始一页一页地翻动着这本古籍,一边翻阅一边介绍,称这是他外姥爷留给他的。

他外公可是个手艺高超的木匠,名声在外呢。

听泉这边听起来挺有意思的,就问那位外公有没有什么特别出名的作品。

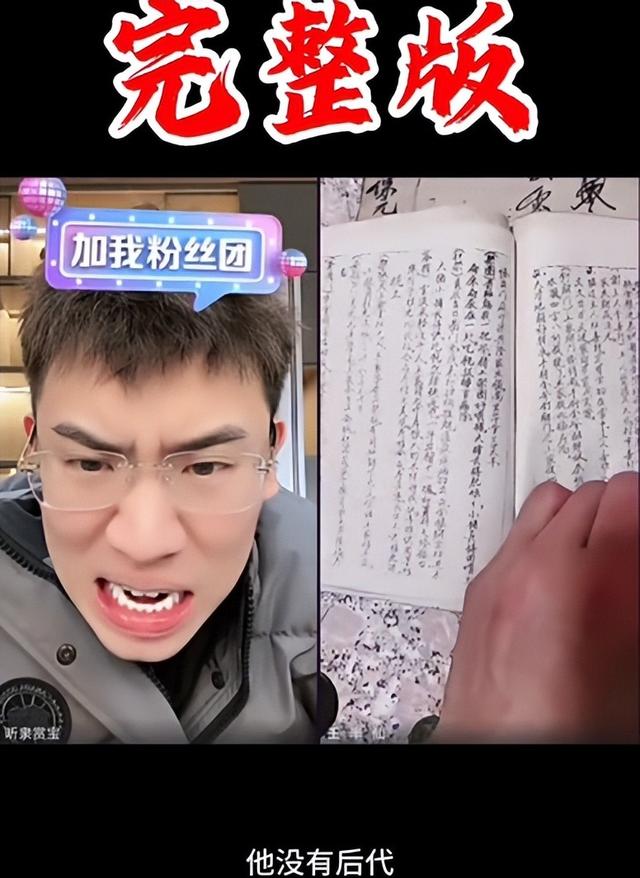

没想到,观众接下来的回应让直播间的气氛立刻变得尴尬起来。

他平静地说:“我外姥爷没有后代。

”这句话看似答非所问,却与《鲁班书》的传说不谋而合。

听泉脸色一白,赶紧比了个“别说话”的手势,让现场观众别再议论了。

他解释道,一直以来都有一个说法,学习《鲁班书》的人会“缺一门”,例如没有后代。

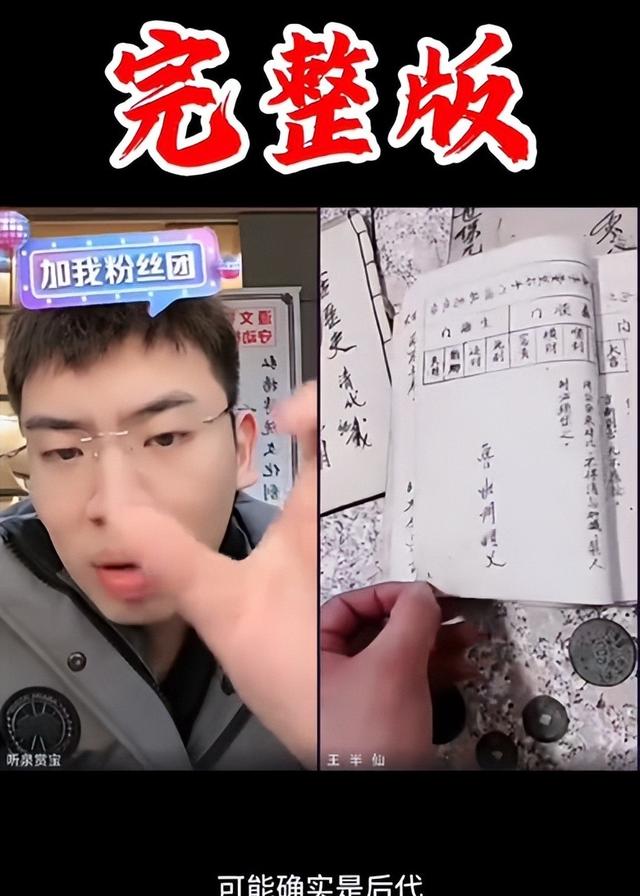

虽然听泉表示现在《鲁班书》的下半部分已经失传,但当他突然意识到这位观众可能拥有全套的《鲁班书》时,他的态度立刻变得严肃起来。

他坐得端端正正,问那观众为何要连麦,是不是想卖这本书。

有观众说家里条件不太好,这本书是已经去世的老人留给他们的,还特别交代不要打开看。

听泉这才松了一口气,表示愿意出钱补贴这位观众,并希望他能将这本书捐给相关部门进行研究,千万不要卖给其他人,同时再次强调不要翻看这本书。

在接下来的直播过程中,听泉不断地念叨着“正能量”三个字,并多次阻止观众翻阅《鲁班书》,他的紧张和恐惧溢于言表。

这事儿是有人故意炒作,还是真的有什么不可思议的东西在?

直播间的评论区热闹非凡。

有人认为这只是巧合,也有人深信《鲁班书》的传说,认为学习这本书会带来厄运。

《鲁班书》:传说与现实的交织

《鲁班书》:传说与现实的交织《鲁班书》,又称《缺一门》,是一本充满神秘色彩的古籍,其作者相传为中国古代的木匠祖师爷——鲁班。

这本书的内容涵盖了木工、建筑、风水、符咒等多个方面,其中尤以下册的符咒部分最为神秘,也最具争议。

传说中,《鲁班书》分为上、中、下三册。

这本书主要介绍了木工和建筑的知识,比如盖房子、做家具、怎么用工具等,对古代手艺人来说,就像是一本实用的技术手册。

中册则包含了一些小咒语,据说是用于解决一些生活中的小问题,例如驱虫、止血等等。

而下册则记载了大量危险的咒语和符咒,据说拥有不可思议的力量,但也可能带来诅咒和厄运。

正是由于下册内容的特殊性和潜在危险性,《鲁班书》自古以来就被视为禁书,历代统治者都对其严加管控,禁止民间私自传播和学习。

民间也流传着许多关于《鲁班书》的传说,其中最著名的莫过于“缺一门”的说法。

据说,学习《鲁班书》的人,尤其

是学习下册内容的人,会遭遇“五弊三缺”的厄运。

“五弊”就是五种不幸,比如没有伴侣的鳏夫、寡妇,没孩子的孤儿,独居老人,还有身体有残障的人。而“三缺”则是生活中常说的三种缺少,即缺钱、缺健康、缺权力。

也就是说,学习《鲁班书》的人可能会失去婚姻、亲人、健康、财富或权力,甚至付出生命的代价。

直播事件中,连麦观众的外姥爷没有后代,这与“五弊三缺”中的“绝后”相吻合,更加深了人们对《鲁班书》传说的恐惧和敬畏。

当然啦,对于这些传说,咱们得保持清醒,用科学的视角来理解和剖析。

在现代社会,我们更应该相信科学,不迷信,不盲从。

《鲁班书》的传说之所以流传至今,除了其神秘色彩和禁忌内容外,也与中国传统文化中的“天人合一”思想有关。

古时候人们觉得,人的所作所为会影响大自然的和谐,要是某些技艺用错了,说不定会招来大麻烦。

因此,他们对某些知识和技能的使用设置了禁忌,以维护人与自然的和谐。

《鲁班书》的故事还透露出古代皇帝对权力的忧虑。

人们怕这些学问和技巧被不当使用,可能对权力构成威胁,所以把它们当成了禁书,严密限制流传。

要留意的是,现在流行的《鲁班经》和传说中的《鲁班书》其实是两码事。

《鲁班经》主要是一部关于建筑营造的实用技术书籍,详细记载了建筑设计、施工方法、工具使用等方面的知识,对中国古代建筑,尤其是民间建筑的发展产生了深远的影响。

它并没有传说中那些神秘的咒语和符咒,而是一部实实在在的技术指南。

直播事件的反思与启示

这次直播事件,除了引发人们对《鲁班书》的关注和讨论外,也给我们带来了一些更深层次的思考。

咱们怎么才能把老祖宗留下的好东西好好保留下来,并且传给下一代呢?

一方面,我们应该尊重传统文化,传承其中的优秀部分,例如鲁班的创新精神、工匠精神等等。

另一方面,我们也应该用科学的态度去分析和解读传统文化,不迷信,不盲从,去伪存真,取其精华,去其糟粕。

这事儿也让人开始琢磨,技术到底该怎么用才道德。

在科技日新月异的今天,技术进步可能带来巨大的利益,但也可能带来潜在的风险。

如何平衡技术进步和伦理道德,如何防止技术被滥用,这些都是我们需要认真思考的问题。

《鲁班书》的故事告诉我们,把技艺和知识传给后人,得讲究个小心和巧思。

我们应该以负责任的态度去对待知识和技能,将其用于造福人类,而不是用于伤害他人或破坏社会。

鲁班精神的永恒价值

鲁班精神的永恒价值《鲁班书》的传说,真假难辨,但鲁班精神的价值却永恒不变。

他的创新精神、工匠精神以及对知识传承的重视,仍然值得我们学习和发扬。

在当下,咱们得向鲁班学习,敢于开创新路,勇于挑战,这样才能不断推动科技向前发展。

我们也需要学习鲁班的工匠精神,精益求精,追求卓越,在各个领域创造出更多高质量的产品和服务。

同时,我们也需要学习鲁班对知识传承的重视,将优秀的文化和技艺传承下去,为后世留下宝贵的财富。

这次直播事件,或许只是昙花一现,但它引发了我们对传统文化、科学态度以及技术伦理的思考,这才是其真正的意义所在。

我们应该以更加开放和包容的心态去面对传统文化,用科学和理性的态度去分析和解读,并在科技发展的道路上,始终坚守伦理底线,让科技进步更好地服务于人类,创造更加美好的未来。

现在信息满天飞,各种奇谈怪论也跟着冒出来,咱们得有个清醒的脑瓜子,别啥都信,别盲目跟风。

对于《鲁班书》这样的古籍和传说,我们应该以尊重和敬畏的态度去对待,同时也要用科学的方法去研究和分析,去伪存真,探寻其背后的历史和文化价值。

我们相信,随着时间的推移和研究的深入,关于《鲁班书》的真相终将浮出水面。

而我们也将在探索的过程中,不断加深对传统文化的理解,传承和发扬其中的优秀部分,为构建和谐美好的社会贡献自己的力量。

我们应该记住,鲁班精神的精髓在于创新、精益求精和对知识的传承。

这不仅是古时手艺人的规矩,现在各行各业都该照着做。

让我们以鲁班为榜样,在各自的领域里不断努力,创造出更多美好的事物,为人类社会的进步贡献自己的力量。

来源:

听泉赏宝