注:原创不易,抄袭、洗稿必将深究。图片来源于网络,如果侵权请联系删除。

文 / 森木影视编辑 / 森木影视第37届金鸡奖颁奖典礼:争议与反思下的电影生态金鸡奖,华语电影界的顶级盛事,理应是一场璀璨的盛典,却意外成了众人热议的风口浪尖。

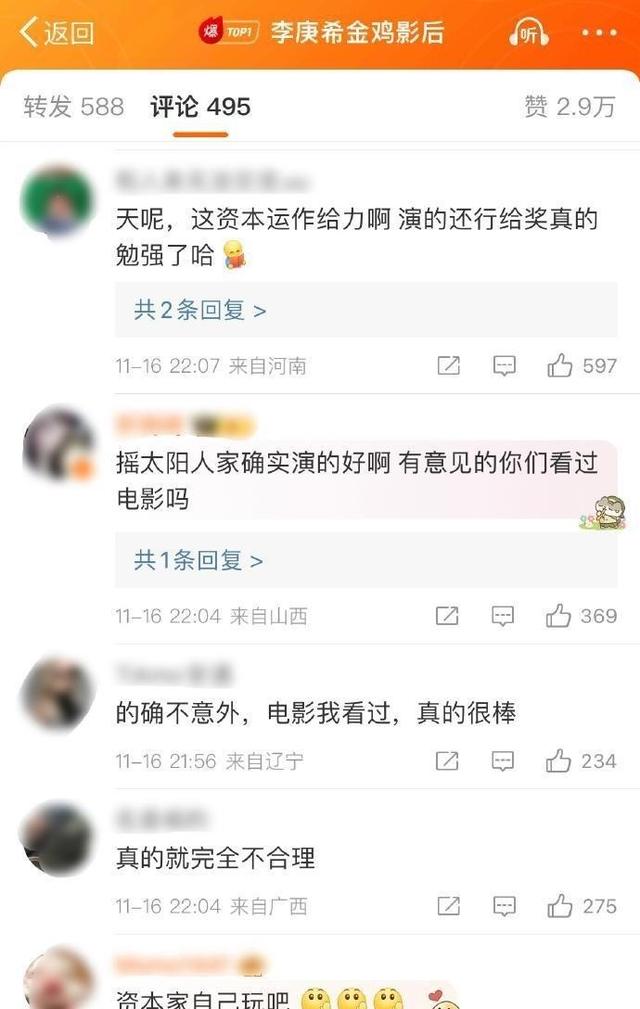

第37届金鸡奖颁奖典礼结束后,“离谱”迅速登顶热搜,网友的吐槽声浪一浪高过一浪。

有人说,这届金鸡奖成了一场“圈内自嗨”,与大众的审美期待严重脱节。

也有人认为,这只是电影行业发展的必然阵痛,反映了市场与艺术之间的博弈。

无论如何,金鸡奖的争议,将华语电影的生态问题再次推到聚光灯下,引发了更深层次的思考。

颁奖典礼上,明星璀璨,大牌云集。

红毯上的华服珠宝,闪光灯下的光彩夺目,似乎一切都预示着这场盛事的圆满成功。

然而,当奖项一一揭晓,气氛却逐渐微妙起来。

一些高票房电影颗粒无收,一些备受期待的演员黯然离场,与之形成鲜明对比的是,一些相对“小众”的电影和演员却意外斩获大奖。

这结果一出,大家自然都有点质疑和不高兴。

金鸡奖的争议,并非个例。

近年来,国内各大电影奖项的评选结果,都或多或少地引发过争议。

这背后,既有评选标准的模糊性,也有市场导向与艺术追求之间的矛盾。

这背后更深的原因,其实是华语电影圈的复杂多变和难以预测。

获奖结果及引发争议的分析

这次金鸡奖的风波,主要聚焦在几个重要的奖项上。

最佳女主角的归属,往往是最有争议的话题。

24岁的李庚希因《我们一起摇太阳》获影后殊荣,不过也招来了“内定”的质疑声。

这部电影票房不足3亿,李庚希的知名度和过往作品的影响力,也与其他提名者(如马丽、张子枫)存在较大差距。

尽管她在片中的表现被认为可圈可点,但如此年轻就获得如此重量级的奖项,难免让人觉得有些“揠苗助长”。

雷佳音拿最佳男主角,感觉挺平淡的,不像李庚希那么意外。

尽管他的获奖作品《第二十条》并非商业大片,但他多年来在影视剧领域的出色表现,以及在该片中对角色的精彩诠释,也让他的获奖得到了不少认可。

只是在沈腾缺席,林保怡遗憾落选的背景下,雷佳音的获奖也显得有些“不够分量”。

大家都在热议,谁是最佳的男女配角。

王骁凭借《三大队》获得最佳男配角,刘丹凭借同一部电影获得最佳女配角,这样的结果让不少人感到意外。

虽然两位演员的演技都得到了肯定,但与范丞丞、王传君、赵丽颖、岳红等知名演员相比,他们的获奖似乎缺乏足够的“说服力”。

在颁奖典礼上,那些被提名的演员们的神态和反应,好像也在证实这意外的结果。

范丞丞的强颜欢笑,王传君的落寞,赵丽颖的失望,岳红的严肃,这些细微的情绪变化,都被镜头捕捉到,成为了网友们热议的焦点。

除了上述几个主要奖项,一些高票房电影的“陪跑”也加剧了争议。

例如,贡献近70亿票房的沈腾甚至没有获得提名;《热辣滚烫》连提名的机会都没有;《飞驰人生2》和《孤注一掷》只获得了技术类奖项的“安慰”。

这些电影在商业上的成功,与它们在金鸡奖上的“失意”形成了鲜明对比,让人不禁质疑,金鸡奖的评选标准究竟是什么?

这影片真的能代表中国电影界的顶尖水准吗?

演员及剧组的反应:情绪与态度的对比颁奖典礼上,现场就像个超级放大镜,把演员们的情绪和表情都展示得清清楚楚。

获奖的开心、没选上的难过、看热闹的复杂心情,这三种情绪搅在一起,形成了一幅挺戏剧的画面。

王骁获奖时,周围人的激动与喜悦是真诚的,这与他多年来在演艺圈的低调努力密不可分。

而其他提名者,则展现出了不同的情绪状态。

范丞丞的强颜欢笑,或许是他面对争议的无奈之举;王传君的落寞,则体现了他对奖项的渴望与失之交臂的遗憾。

女配角之间的竞争可真是热闹非凡。

刘丹的激动与热泪盈眶,与赵丽颖的失落和岳红的严肃形成了鲜明对比。

郭柯宇的淡然,则体现了她对名利的超脱。

这种情绪差异,其实也看得出不同演员对得奖的看法不同。

李庚希获奖后的反应,则更为复杂。

她上台后一度想要哽咽,却最终没能哭出来,甚至露出了想笑的表情。

这种不寻常的回应,让网友们纷纷发表了自己的看法。

有人认为她是过于年轻,不懂得如何表达情绪;也有人认为她是“心虚”,不敢在镜头前表现出过多的喜悦。

而马丽,则始终保持着一种“体面”的微笑。

无论是在宣布李庚希获奖时,还是在雷佳音获奖时,她都展现出了极高的情商和职业素养。

这种“体面”,或许是一种自我保护,也或许是一种对结果的释然。

导演和团队的回应,挺有意思的。

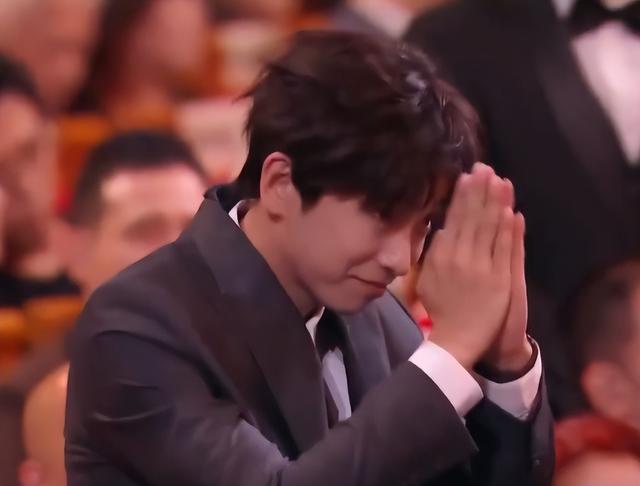

《我们一起摇太阳》的导演在李庚希获奖后,多次双手合十,并起立鞠躬感谢。

这种谦卑的态度,或许是出于对奖项的珍视,也或许是出于对争议的回应。

彭昱畅在李庚希提到自己时,也起立双手合十感谢,这体现了年轻演员之间的互相尊重和支持。

颁奖典礼上的这些细微的表情和反应,虽然只是短暂的瞬间,却真实地反映了演员们内心的复杂情感。

这些情绪,并非简单的喜悦或失落,而是夹杂着对自身价值的肯定、对竞争的焦虑、对未来的期许,以及对整个行业生态的思考。

探讨金鸡奖评选准则及影视产业的思考。

金鸡奖的争议,归根结底,是评选标准与大众认知的差异,以及这种差异所反映出的电影生态问题。

金鸡奖是咱们中国电影界的最高荣耀,评选标准当然得体现出顶级的艺术水平和专业性。

这次金鸡奖的获奖结果,挺让人不信服的。

一些高票房、高口碑的电影被冷落,一些相对“小众”的电影和演员却意外获奖,这种“错位”感,引发了公众对评选标准的质疑。

大众的审美,往往更倾向于通俗易懂、娱乐性强的作品。

金鸡奖嘛,主要看重电影的艺术水平、思想深度和创新能力。

金鸡奖的评选标准跟大家的口味有点不一致,造成了两者之间的不匹配。

一些在市场上获得成功的电影,在金鸡奖上却可能颗粒无收;而一些在金鸡奖上获奖的电影,却可能在市场上反响平平。

这其中的不同,其实是生意和艺术的拉锯战。

在市场经济的框架里,电影作为文化产品,自然得考虑怎么赚钱。

而金鸡奖作为一种艺术奖项,则更应该坚守艺术的底线,鼓励优秀电影的创作。

电影行业得在赚钱和有艺术范儿之间找到平衡点,这确实挺难。

金鸡奖的评选方式还有一些不足之处。

评委的构成、评选的流程、评选标准的透明度等等,都影响着最终的结果。

如果评选机制不够完善,就容易出现“暗箱操作”、“人情分”等问题,导致评选结果的公正性受到质疑。

此外,金鸡奖的争议,也反映了流量明星与实力派演员之间的竞争。

不少流量小生粉丝众多,票房表现也不错,可演技方面却常被吐槽。

有些演技很好的演员,尽管戏演得不错,但可能不够有名,市场认可度也不高。

金鸡奖的获奖情况,大体映射了现在的竞赛格局。

金鸡奖在鼓励中小成本电影方面也发挥了积极作用。

一些中小成本电影,虽然缺乏商业大片的宣传和资源,但它们往往更注重电影的艺术性和创新性。

金鸡奖的肯定,能够为这些电影带来更多的关注和支持,促进中国电影的多元化发展。

结语:展望电影市场未来

结语:展望电影市场未来第37届金鸡奖颁奖典礼,无疑是中国电影市场的一个缩影。

这部作品既显示了国产电影的热度和进步,同时也点出了其中的问题与难题。

金鸡奖的争议虽然有些棘手,但其实挺不错的,因为它能促使电影行业好好审视自己,推动中国电影更上一层楼。

中国电影行业未来还将遇到不少困难。

如何平衡商业价值和艺术价值,如何提升电影的整体质量,如何培养更多优秀电影人才,都是需要思考的问题。

金鸡奖作为我国电影界的顶级奖项,理应肩负更重的使命,推动中国电影朝着更健康、更多元化的方向发展。

我们期待,未来的金鸡奖能够更加公正、透明,更加注重电影的艺术性和思想性,也更加关注观众的审美需求。

只有这样,金鸡奖才能真正成为中国电影的“风向标”,引领中国电影走向更加辉煌的未来。

公众也应该理性看待金鸡奖的争议,不要过度解读和放大负面情绪。

金鸡奖只是电影行业的一个组成部分,它并不能代表中国电影的全部。

我们应该更多地关注电影本身的质量和价值,支持那些真正优秀的电影作品和电影人。

中国电影的未来,充满希望。

咱们对电影人齐心协力的付出很有信心,中国电影的前景一定更加光亮。

圈内人的自嗨