于纯斋/文

杨匡汉审稿意见;董其武同志对此稿花了大量心血。他不仅在先生生前关心此事,而且组织专人订正遗稿中涉及的事实。

李竭忠审稿意见:于纯斋先生1929年始在傅部政治部工作,他与周北峰、周钧三人均为傅所器重、信任,各负一方面的领导工作……多次作为傅的使者,到西安、延安招收回许多共产党员和进步青年。

苦战涿州 中外驰名

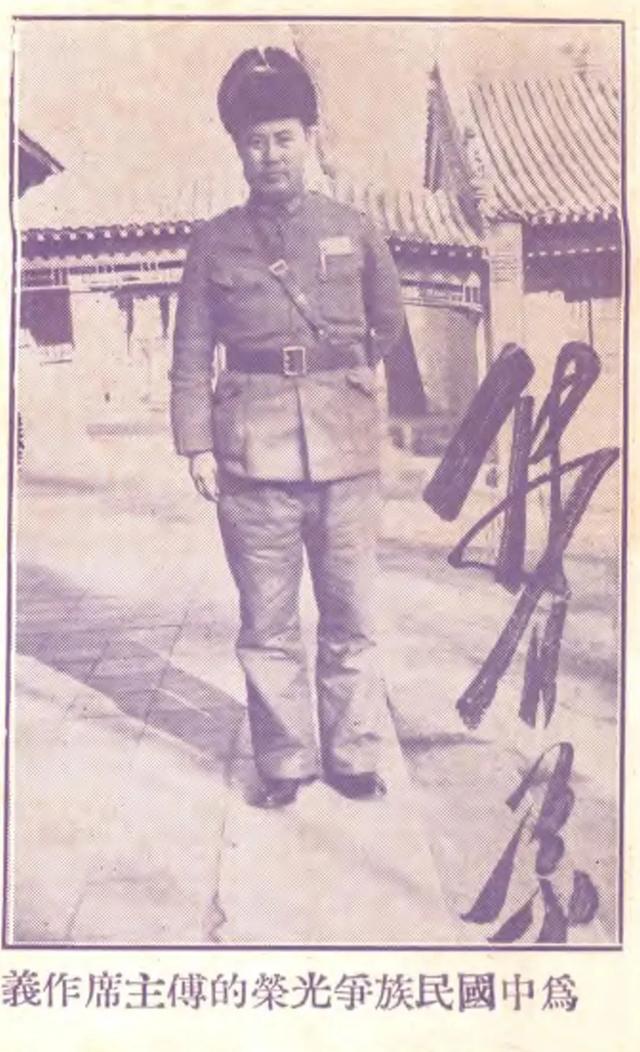

傅作义,字宜生,山西省临猗县(荣河县)人,生于1895年旧历5月5日午时,1974年4月19日因病逝世于北京,终年79岁。他在民国初年毕业于保定军官学校第五期,后在阎锡山部任技术大队长及连、营、团长等职多年。1927年直奉大战期间,阎锡山打算乘机扩大势力,组织先遣队,让傅作义率部由山西出发,先占据河北省涿州,截断京汉路,威胁京、津、保,不料后续部队没有跟上,使傅部陷于孤立无援之死城。这时傅作义任第四师师长,即被奉军张学良部包围。张众傅寡,悬殊甚大。但傅部凭借城垣修筑防卫工事,坚守苦战,奉军无法攻人,乃设法挖隧道,从地下攻入。但傅部在城墙根下埋置大缸使缸口向外,挖近一定距离,缸内即发出挖掘音响,即予以堵截,相持甚久。傅部粮尽无援,从几家酿酒作坊收购酒糟,定量分给官兵充饥。此时所有官兵大便干结,脸、眼皆肿,坚守97天,奉军也无法攻破。经几番周折达成协议,奉军将傅部官兵由团长袁庆曾带到东北进行整训,由张派王新堂(可能是东北宪兵某部)对袁进行监视;将傅作义交其参谋长鲍文樾并以上宾礼待,不得歧视虐待。事后张学良亲自进涿州视察,见守城工事坚固周密,民众对傅部官兵颇有好评,颇为赞赏,称傅作义为“北方之强”。从此,傅作义坚守涿州闻名全国。

奉军是张作霖在东北收编的地方团队及杂牌队伍逐渐壮大起来的,纪律较差,比较蛮横。当时京、津、保一带有几句流行的民谣,形容奉军“头戴金箍帽,腰挎盒子炮,妈哪吧子是免票,后脑勺儿是护照”(东北幼儿多放睡篮,所以后脑勺儿大部分是比较平的)。此后张学良、鲍文樾对傅极尽软化、腐蚀拉拢的能事。日久,傅乘张、鲍等不防之际,与崔正春借在保定城里澡堂洗澡的时机,将所穿大褂挂在背后墙上,茶烟原封未动,出后门,同崔正春、段宇分骑两辆自行车逃往天津,转上海、南京。此事刊登各报,一时传为奇闻。从此张学良对傅作义更为钦佩。傅由保定逃出后,袁庆曾在东北闻讯后也设法逃脱。1928 年傅任天津警备司令后,袁即任天津宪兵司令,后任绥远警察局长兼民政厅长。1940年,袁任傅的总参议,协助第八战区副司令长官总揽一切,人称之为动(委会)、省(政府)、青(三青团)、保(安司令部)、总(总司令部)诸事都管,后因病到成都治疗,解放后任北京市文史馆馆员,1976年因病死于北京。

赤手空拳 警备天津

1927年,蒋介石背叛革命窃夺军政大权后,大举所谓“北伐”。傅作义潜伏天津,进行反对奉系军阀的军事活动。天津是军事、交通、国际港口重地,关系整个华北的安全,有直鲁联军张宗昌、褚玉璞及天津镇守使何绍南部约十几万人。蒋介石为了对抗奉系军阀,派南桂馨(山西人)负责政治活动,成功后任天津特别市市长,后改任崔延献(山西人)任市长,又派张清源、卜哲民等负责国民党河北省天津市的地下活动。蒋介石的第一集团军由何应钦率领,由南京出发顺津浦路北上。李宗仁的第四集团军由白崇禧任前敌总指挥,由平汉路北上。阎锡山的第三集团军由商震任前敌总指挥,由缓远出发,顺平绥路经大同、张家口直逼北京、天津。这时蒋介石即任阎锡山为平津卫成总司令,张荫梧为北平特别市警备司令,楚溪春任北平宪兵司令,商震为河北省政府主席(先设天津后迁移北平),傅作义任天津警备司令,袁庆曾任天津宪兵司令。这时傅作义手中仅有天津特别市警备司令任命状一纸空文,别的一无所有,于是派人到处拉人,凡是保定军校第五期的毕业同学,均甚欢迎。其时归入傅部的有张濯清(天津人,回族,后任三十五军参谋长、绥远省保安副司令,为傅主管后勤工作,“九一九”起义后任呼和浩特市副市长,1960年前病逝)、李腾九(河北任丘县人,后任傅作义驻北平办事处处长,解放后在商业部工作)、王茂全(又名王星五,北平人,后任三十五军军械处长多年,解放后任内蒙参事室参事,已病死)等。以上诸人都是保定军校第五期毕业并曾任直鲁联军重要职位。

张宗昌、褚玉璞所辖直鲁联军均受傅作义改编后,蒋又复任傅作义兼任第五军团总司令,仍兼三十五军军长、四十三师师长。1929年,四十三师改编为第十军,下辖二十八、二十九、三十等三个师。山西驻军李生达七十二师归傅节制。当时这些机构少数骨干是山西随傅调来的,大多数骨干力量都是傅在天津从各方面邀请来的。傅与国民党河北省党部负责人张清源、焦实斋、梁子青等商议,以我和孙子均、贺启光等为骨干,组织天津警备司令部政治部,并在原天津河北省水产学校设天津警备司令部政治训练所,轮流训练收编原直鲁联军中下级军官及从山西来的四十三、三十六两师的新的下级干部。傅对此甚为重视,亲任训练所所长,每次开学典礼都亲自参加并恳切讲话,每次结业前的军事演习都亲自参加指导。傅还很注意政治训练,特别指定我(时任天津警备司令部组织科中校科长)兼任训练所政治科长,晋级为上校,另赠车马费20元,并由他选任忠实可靠的人员兼任各科政治教官。我讲如何举行纪念孙中山先生的总理纪念周,并主讲“三民主义演说”;还有一些人讲建国大纲、建国方略、国民党第一次全国代表大会宣言。

为了办好训练工作,该所先后更换过三任副所长。初办时先由政治部主任石荣熙(又名石华岩,河北省人,保定军官第五期毕业,在山西为阎锡山办军事教育多年,傅的好友同学,十三太保的成员)兼所长。后石因事忙不能兼任,改派参谋崔正春(又名崔笑如,山西人,曾在冯玉祥部工作多年,思想陈腐固执,经常有违反三民主义的理论和言论,群众很有反感)任所长。不久即改由三十六师师长李生达(山西省人,保定军校第五期毕业,傅作义的忠实战友,十三太保之一,后率七十二师奉调到江西参加反共战争,收兵山西不久即为其卫士枪杀,传闻是受阎的指使。傅对此甚表悲痛)兼任。

天津警备司令部政治训练所自1928年9月开始,每期三个月,学员约500至800人,共办四期,至1929年九,十月结束。该所政治训练已如上述。其军事训练由军事科负责,马秉仁任科长,军事课程大部由他讲授。分设两个大队,队长由慕松鹤与鄂某分任,另设总务科主管后勤及行政事务等。

傅作义为了应付天津复杂而艰巨的环境,除特设政治训练部外,还聘请《大公报》儿童周刊主编、外号为“大孩子”的张警吾为交际处处长。张系《大公报》主编张季密的同乡与好友。又请段琪瑞的侄儿段茂兰任秘书。因此,当时天津警备司令部与各民众团体如工会、妇女会、各大学学生会等关系较好,对外关系上没有发生过重大问题。

因为我们这个政治部不是阎锡山第三集团军总政治部委派而成立的,而且比他们成立的早。所以赵戴文任总政治部主任,梁上栋任副主任后,还兼任平津卫戍总司令部政治部主任、副主任。他们到北平不久,即要撤消我们天津警备司令部政治部。石华岩受傅之命,派我到北平向总政治部汇报成立经过及工作进展并请示如何结束。副主任赵正廉接见了我,对工作甚表满意并说并无取消之意,还勉励努力工作,并写信致意。后来蒋阎冯战争爆发,傅由天津到山东指挥战事,经常通知我到旅馆与他相见会谈,对我甚为关心。政治部主任石华岩调任阎锡山的参谋长。当时政治部还有秘书李铁铮,最近从报上知他到了美国。又有宣传科长潘光旦,任职不久即离去,解放后成了民主人士。

粉碎白崇禧企图篡夺天津的阴谋

1928年春,蒋介石大举“北伐”。阎锡山第三集团军由总指挥商震率领由平绥路先到北平,阎锡山任平津卫成总司令,张荫梧任北平警备司令,傅作义任天津警备司令,商震任河北省主席。李宗仁的第四集团军由白崇禧任前敌总指挥,后到北平,见阎锡山第三集团军在平、津、保的势力已成定局,颇不甘心。白本人及其政治部主任李介三乃分赴各大学讲演,大肆宣传,拉拢入心。他们这支军队是国共第一次合作期间在两广建立的,政治宣传工作比较有经验,部分群众尤其是南方的知识青年尤表欢迎。但因他们是夏季到北平,部分的女子非到男澡堂洗澡不可,舆论哗然,甚遭反感。因平、津军政局面已定,无隙可乘,他们即密报蒋介石说:平、津各民众团体由共产党分子潜入操纵,图谋不轨。蒋即电阎锡山令平津两警备司令彻查具报。傅作义得阎电令后即交政治部负责查报。石华岩与我研究认为,这是白崇禧的阴谋手段,如不加考虑即对民众团体即予查究,势必遭到反对。这时他们又趁机煽动,说阎等不懂民众运动乘机取而代之。

我们当即向傅说明这一情况。为了慎重起见,傅让我先向河北省及天津市两个国民党部负责人研究了解是否如此,再作具体处理。经了解确实如此,乃由石华岩向傅报告并与傅商定,先复阎锡山电报:已对各民众团体注意防止,详情另报。并派警备司令部参谋长陈炳谦星夜赴太原,向阅说明详情及办法。北平警备司令部却将北平市几个主要民众组织的负责人及市党部做民运工作的青年干部扣捕拘押,大遭群众反对。蒋为此特来电报对傅作义大加奖励并刊登各报。从此白崇德在北平更不好呆,赴天津也不受欢迎,不久即率所部赴热河,又企图到东北活动,以遂其野心,亦未得逞,旋即仍回广西。

长城抗战与百灵庙抗战前后

1934年,孙殿英企图由绥远、宁夏到新疆,与盛世才会合,另图发展。孙部到银川附近时,马鸿逵实行“坚壁清野”,孙军攻城进不去,但后退是沙漠,荒凉得一无所有,饮食都很成问题。孙军大怒,宁愿把枪回头交给傅作义,绝不交给马鸿逵。傅把所收缴孙殿英部军械如数报交蒋介石,因此蒋对傅甚为嘉奖。1933年长城抗战,傅率三十五军到张家口出击古北口的日伪军,使蒋介石的五个师得以安全撤退。蒋对傅作义又有了进一步的认识:1936年的百灵庙战役,彻底击败了德王与日军勾结妄图使蒙古自治脱离祖国的阴谋,王子修、石玉山、金章、安华亭等4个旅金部反正。日军多年来策动蒙疆政府的阴谋宜告破产,日本特务头子羽山喜郎不得不自动离开绥远。从此蒋介石表面上对傅作义甚为尊重,特派以内务部长黄绍竑为首的国民党中央慰问团来绥远慰问。1937年春在绥远省举行百灵庙战役庆祝大会时,他特让行政院长汪精卫来归绥参加。

但蒋的内心对于真正抗战者并不欢迎反而有戒心,所以在抗战初期即派嫡系汤恩伯军驻绥东集宁,又派门炳岳到绥西对傅进行监视。抗日战争开始后,因地区关系傅与八路军比较接近。阎锡山忌恨在心,想假借抗日名义消灭傅作义的力量。太原在日军进攻危急时,阎部全部撤离,却命令傅作义所部死守。此时卫立煌是蒋委派的第二战区副司令长官,对阎锡山进行监视的,对此甚为不平。在阎逃走以后,卫给傅作义写了个纸条,让他“必要时相机行动”。因此傅在最后突围夜渡汾河,溃不成军。此后蒋委任傅作义为北路军总司令,退到晋西北中阳、石柚一带山区进行收容、整编。傅接受了当时也在山西的中共代表周恩来的劝导,认识到抗日战争是长期的,没有政治工作的部队是没有灵魂的部队,不能坚持长期抗战的,乃派我持他的亲笔信到八路军林彪部防地,找八路军师政治部主任彭雪枫,向他请教建立部队政治工作经验。彭给了我毛主席的名著《论抗日民族战争》、《论持久战》、《论抗日民族统一战线》等许多小册子及整套有关八路军部队政治工作的小册子,最后恳切嘱告:部队政治工作有关文件只能供你们参考,因为你们的部队组织与性质和我们不同,最好先从教抗日歌曲与识字课开始。我对此甚表感谢。这是我第一次和共产党接头,但给了我最深刻的印象。他们谦虚谨慎,和蔼可亲,畅所欲言,为人着想。我返回后,把带的所有文件与小册子,都亲手交傅详阅。不久我即根据这材料及北路军、三十五军的具体情况草拟了北路军政治工作委员会各级政治工作组织及工作方案,经傅批准后到西安招收高中以上的知识青年64人和延安抗大毕业的十几个男女知识青年,在柳林镇进行了一个月的军事政治训练,建立了北路军政工会及三十五军各级政治部。这时阎锡山又命令董其武率领新编成的一〇一师去收复太原。傅作义看透了这是阎锡山仍是要借抗日来消灭其基本队伍一〇一师,乃主动向阎请示,愿率三十五军去收复太原。不久傅又设法出击绥南,收复清水河,日伪军慕肉豆师全部反正;后又收复凉城、和林格尔、托克托县,进攻到归绥南60里的一间房村。因门炳岳部未照原定计划填防傅部前进的阵地,致傅部孤军深入被围,遂深夜突围,先到清水河略加整训,即全部到河曲进行整训补充。傅作义知道,此次即使收复了归绥、包头,实际也无法长期守住,只能造成一次巨大的声势,但可以借机到绥西后套,设法与阎锡山脱离关系,另作发展。

1938年12月,汪精卫由重庆逃走。蒋介石亲赴陕西武功农学院召开紧急会议。经过这次会议,傅作义与阎锡山脱离关系,被任为第八战区副司令长官,把他的军政人员都集中到绥远后套,建立副司令长宫部,并将流亡在山西、陕西等地的绥远省政府人员集中起来恢复省政府工作。他举办了第一次抗建讨论会,人员以我由延安抗大向罗瑞卿要的十几位抗大毕业生为骨干,加上第二次在西安招收的具有高中以上学历的 50多名男女及在五原招考的后套知识青年,共800多人。傅作义亲自主持,进行了一个月的训练,选出最优秀者500多人,组成省、县、区、乡四级抗日动员委员会,配合军事需要,以组训民众。另有300余人,组织战地工作委员会,开展敌后民运工作。因为绥远动委会的主要骨干大部分都是由三十五军政治部、绥远游击军政治部择优选拔的,其中又以延安来的共产党员及抗大学生为核心,所以能深入执行毛主席的抗日民族统一战线政策,在宣传抗战、组织民众、训练民众、团结进步力量、实行军民合作中,起到了先锋带头作用。当时群众称第二次由西安延安来的男女青年为“九路”。这时后套军民的抗口热情空前高涨。1940年春,傅部取得五原大捷,日军水川中将被击毙,其整个师团被彻底消灭,伪军王英、李守信等部被击溃。五原金家圪旦王大老虎弟兄二人与壮丁计杀五个日军,次早骑着毛驴将五个日军人头送交驻军一〇一师师长董其武。军队打到哪里,民众的担架、运输、通知、联络即到那里配合服务,小脚妇女抬送伤兵,民众送茶送饭自不待言。三十五军团长宋海潮受重伤,次早被附近老大娘发现,救回家保护疗养因而复活,宋因此改名宋再生。这均为轰动一时的抗战佳话。1939年10月,蒋介石派大特务头子张彝鼎率苏寿余、张子仪等十几个特务政工人员来五原,组织第八战区副司令长官部政治部,取消原北路军政治工作委员会。五原战役后,他们在陕坝恢复了国民党绥远省党部,派张遐民为第一任书记长,公开对傅所属部队进行特务活动,逐渐开始逮捕进步青年。从延安来的潘纪文及武践实等都坚决要离开后套。傅对从延安来的同志们离去很伤脑筋,曾多方设法挽留,更不忍潘纪文、武践实等离去。最后傅作义设宴招待,让我出席作陪。傅即席做了极为沉痛的讲话,深为惋惜,并愿今后多作联系,临行都给予足够的路费,并保证他们回延安旅途中的安全。我向武践实表示,到延安后,不管采取什么方式,务请设法通知我,我就放心了。一个月后,他从延安给我寄来两包毛主席的著作《论持久战》、《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》。我一看包皮的字体是武践实写的,很高兴,知道他们业已安全到达延安,立即面告傅作义请他放心。傅很高兴,但仍为未能留住他们协助工作极为惋惜。

张继竞选副总统的活动与傅作义出任华北“剿总”

1948年,蒋介石曾说:将来总统的大选,竞选者也可能有,但谁也不可能竞选过我;但副总统一职,为了和我作更好的合作,最好是一位文人而且以北方人为宜。当时一般人认为,北方人有这份资格者只有于右任、张继两人。于右任是陕北人,时任监察院院长,是孙中山先生老友、国民党元老之一。他善于书法,满脸长胡子,人称之为于大胡子。还有一个目标就是张继,但他多年来仅有长者元老的虚名,是毫无实力的光杆,谁来投票选他呢。确实成问题。

傅作义自到绥西后套,为适应形势和环境的需要,大力吸收青年新生力量,作风自成体系自成风尚,因而日军投降后在绥、察两省形成另一种力量。张继欲借傅之力量竞选副总统。傅也乐得有像张继这样一位元老为声援,所以也尽量设法为张制造竞选的机会。

1947年夏,傅作义让我到张家口上堡第十二战区司令长官部他的办公室,对我说:方才接其武电报说,张继和他夫人要到这里来。你说他俩来张家口作什么(当时董其武是绥远省政府主席,我是察哈尔省民政厅长)?我说:张继是国民党的元老,多年来没有什么实权,目前南京正热,他夫妇二人为人都比较正派,对目前形势可能看不惯,我们这里比较凉爽,借机来此避暑,也可以舒散舒散心情,看不出有什么事情来。傅紧接着又说:明天就到,来了再说吧。次口,张继及其夫人崔振华就到了张家口。当晚,傅在战区司令部召开盛大的欢迎晚宴,所有在张家口的党、政、军、学各界负责人及地方知名人士300多人都参加了。傅首先致欢迎词。他高举酒杯,很高兴地说:今天我们党和国家的元老张溥老(张继字溥泉)和夫人,如此高龄,远道亲临我们边远的绥、察两省指导我们的工作,这是我们莫大的荣幸,我们都应当为溥老和夫人的健康长寿而干杯!张继在热烈的掌声中起立,愉快而高兴地说:我们一到绥,察两省,亲眼看到在察、绥两省的各族各界和文武官员们,在宜生将军多年领导下,在我国的北部边疆为抗战建国树立了不朽的功绩。你们艰苦朴素的生活作风,吃苦耐劳的工作干劲,为国家民族认真负责的精神,这是中外尽知的。明年,全国就要根据宪法举行大选了。我认为宜生将军竞选总统也是有份的,但毕竟还是年轻几岁,如果宜生将军要竞选副总统的话,我俩首先投票赞成。这时全场响起了暴风雨般的热烈掌声。傅立即起立,高举酒杯高声说道:我们大家都应为溥老竞选副总统的成功干杯!这时全体起立,掌声经久不息。

此后傅作义为张继竞选副总统多方设计,让他夫妇俩进行竞选讲演活动,并嘱告我要尽量热情照顾。傅在张继夫妇到张家口后的第一个星期的星期一,就在察哈尔省干训团大操场召开了总理扩大纪念周,参加者约五千人,由傅作义亲自主持,热烈欢迎张继讲话。张以孙中山先生的遗嘱及遗教为主要内容,讲述了当前的国内外形势及抗战建国的前途,对傅在绥远、察哈尔两省的优良成绩大加表彰,对南京政府和其他各地的贪污腐化提了些批评。此后傅又为张继召开一次市民大会,请他讲话,地点仍在察干团大操场,与会者约两万人,以壮丁为主。这次傅特让我主持。张讲话的内容以表扬傅部缓、察两省军政干部苦干实干,对国家与人民认真负责的优良作风为主,并强调了绥、察两省地处我国北部边疆,壮丁训练与民众组织的重要性,受到了热烈的欢迎,其他内容与

上次大致相同。事后他对与会的壮丁及市民的精神面貌与组织纪律甚表满意。在为他夫妇举行欢迎晚会时,特让京剧团演出《秦香莲》,以寓张为人公正廉明、为人负责到底的精神与包拯相似。此后还请他们视察了重要机关、学校与部队。其夫人崔振华曾到各学校、妇女会等民众团体讲话,除表扬察、绥两省在傅领导下的艰苦朴素的优良作风外,并对南京政府等地的贪污腐化痛加批评,有时还开口大骂臊娘们儿宋美龄,颇受群众欢迎。后来有的单位请她讲演,也有进行座谈会的。傅有时还让我为他俩作陪。崔振华有时也到我家作客。他们在张家口住了约20来天,气候稍凉即返回南京。张到南京不久,国民党中央特为他召开纪念孙中山先生扩大纪念周,表示对他夫妇的欢迎。张在隆重的大会上,大誉傅作义察、绥两省优良作风与军政各方面的显著成就并刊登各报。不久蒋介石即任命傅作义为华北剿匪总司令,总部设在北平。

1947年11月,张继因病逝世于南京,临终遗嘱将他埋于北平西山孙中山先生陵墓之旁。当张继的灵柩由其夫人用飞机运到北平西苑飞机场后,傅作义率领所属的军政负责人及国民党中央在北平的负责人与北平市的主要人员到机场迎接。傅首先走上飞机对崔振华表示沉痛的慰问,崔及其亲属对傅表示感谢。傅亲自带头走到最前列,肩异灵柩送上大卡车,并陪崔振华与少数人到西山安葬。到场者均以尊重羡慕的眼光与心情来见傅作义,认为傅以这样的行动对待已死的元老及其家属是很罕见的。1948年冬,解放大军包围北平城后,傅派我代表他到张家看望崔振华夫人,问他有什么困难,傅代她设法解决。崔对此甚表感谢,不久她专到西郊总部向傅致谢。(1978 年)