2021 年的一纸限薪令,让中国足球彻底告别 "亿元年薪" 时代。中超本土球员顶薪从金元足球时代的 1200 万骤降至税前 500 万,外援薪资更是腰斩再腰斩,被锁死在200万欧元以内。

某中超俱乐部财务总监曾透露:"以前给大牌外援开工资像发红包,球员们过的可是“挥金如土”的日子,现在得掰着手指头算。" 。

某位北方球队的边锋曾自嘲:“当年踢完一场球,奖金够买套房。”这种断崖式下跌不仅改变了球员收入结构,更让整个行业陷入深度震荡。

数据显示,限薪令实施后,中超俱乐部平均支出下降 47%,但球员转会市场却出现诡异现象:2023 年冬季转会窗,国内球员转会费总额不足 2015 年单赛季的 1/10。某青训教练直言:"现在家长送孩子踢球,第一句就问能挣多少钱。" 这种薪资预期的崩塌,正在动摇足球人口的根基。

前国脚徐亮的 "降薪论" 一石激起千层浪。他在社交媒体上直言:"现在中超球员收入只有日韩的三分之一,再降薪就没人踢球了!" 此言一出,立刻引发职业球员群体的集体共鸣。某现役国脚私下表示:"黄金年龄就那么几年,现在连房贷都快供不起了。"

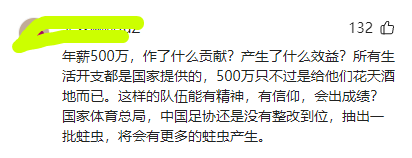

支持限薪的球迷怼道:“踢得菜还嫌钱少?先看看对越南那场球,停球三米远的‘国脚’配拿高薪吗?” 反对派则搬出“青春饭理论”:“球员巅峰期就十年,退役后一身伤病,多赚点怎么了?” 更有网友神总结:“这波争论像极了打工人吐槽老板——钱少活多,但活儿干得稀烂。”

周海滨提到的“中日薪资差距”,其实是个“罗生门”。日本J联赛2023年数据显示,本土球员平均年薪约合人民币220万,但人家联赛转播收入是中超的5倍,门票和周边产品更是卖得风生水起。韩国K联赛更绝,顶薪球员年薪折合人民币约600万,但俱乐部青训投入占总支出的30%,这钱花得明明白白。

反观中超,限薪后看似“理性”了,却陷入新困局:某中部球队教练透露:“现在年轻球员加练半小时都要讨奖金。” 更尴尬的是,当越南球员开始登陆欧洲二线联赛时,我们的“国脚”却连泰国联赛都瞧不上——不是水平太高,是嫌工资太低。

薪资缩水逼出了球员们的“隐藏技能”。有人开火锅店,招牌菜叫“凌空抽射牛肚”;有人转型短视频博主,教网友“如何把停球失误拍成搞笑段子”;更多人在青训机构兼职,时薪高达500元,比踢联赛赚得还稳当。

最会玩的是某前国脚,他搞起了“足球+旅游”生意,带球迷参观训练基地,顺便卖签名球衣,美其名曰:“这叫流量变现。” 这些副业看似热闹,却暴露了行业隐忧——当球员需要靠场外收入贴补家用,谁还有心思琢磨“电梯球”怎么踢?

整天争论“该不该降薪”,就像病人纠结退烧药苦不苦,却不去治感冒。中国足球真正缺的不是钱,而是“会花钱”的脑子。

青训要“放长线”:浙江某私立足校的做法值得借鉴——学生文化课不及格不准上场,毕业包分配中小学体育教师岗位。结果报名人数翻了三倍,家长都说:“就算踢不出来,也有个正经饭碗。”

联赛要“会造新”:看看成都蓉城俱乐部的操作:把主场变成音乐节场地,比赛日周边奶茶店卖“射门暴打柠檬茶”,一场球带动整条街经济。这种“足球+”模式,比单纯卖门票赚得多多了。

球员要“真本事”:39岁的汪嵩还能踢中超,靠的不是资历,是体脂率常年保持在8%的自律。他直播训练时说过金句:“限薪令不可怕,可怕的是有些人除了涨薪,什么都不会涨。”

薪资争议就像照妖镜,照出了中国足球的尴尬现状——既想要市场化的热度,又舍不得计划经济的温床。球迷们早看透了:“天天画饼说什么‘未来可期’,结果端上桌的还是‘海参炒面’。”

或许正如某资深评论员所言:"中国足球需要的不是简单的限薪或加薪,而是建立一个能让优秀球员体面生活、让潜力新星看到希望、让资本理性回归的良性生态。" 让踢得好的自然赚得多,混日子的趁早改行;让俱乐部学会自己赚钱,而不是跪着求老板打款;让青训成为“希望工程”,而不是“关系工程”。

十年前,我们嘲笑越南球员骑摩托车训练;如今,人家能踢得我们找不着北。这道理放哪都适用:钱能堆出一时的繁华,却堆不出真正的尊严。什么时候中国球员的“高薪”不是因为政策保护,而是市场真认可他们的价值,那才是中国足球真正的“逆袭时刻”。