产学研王教授视点

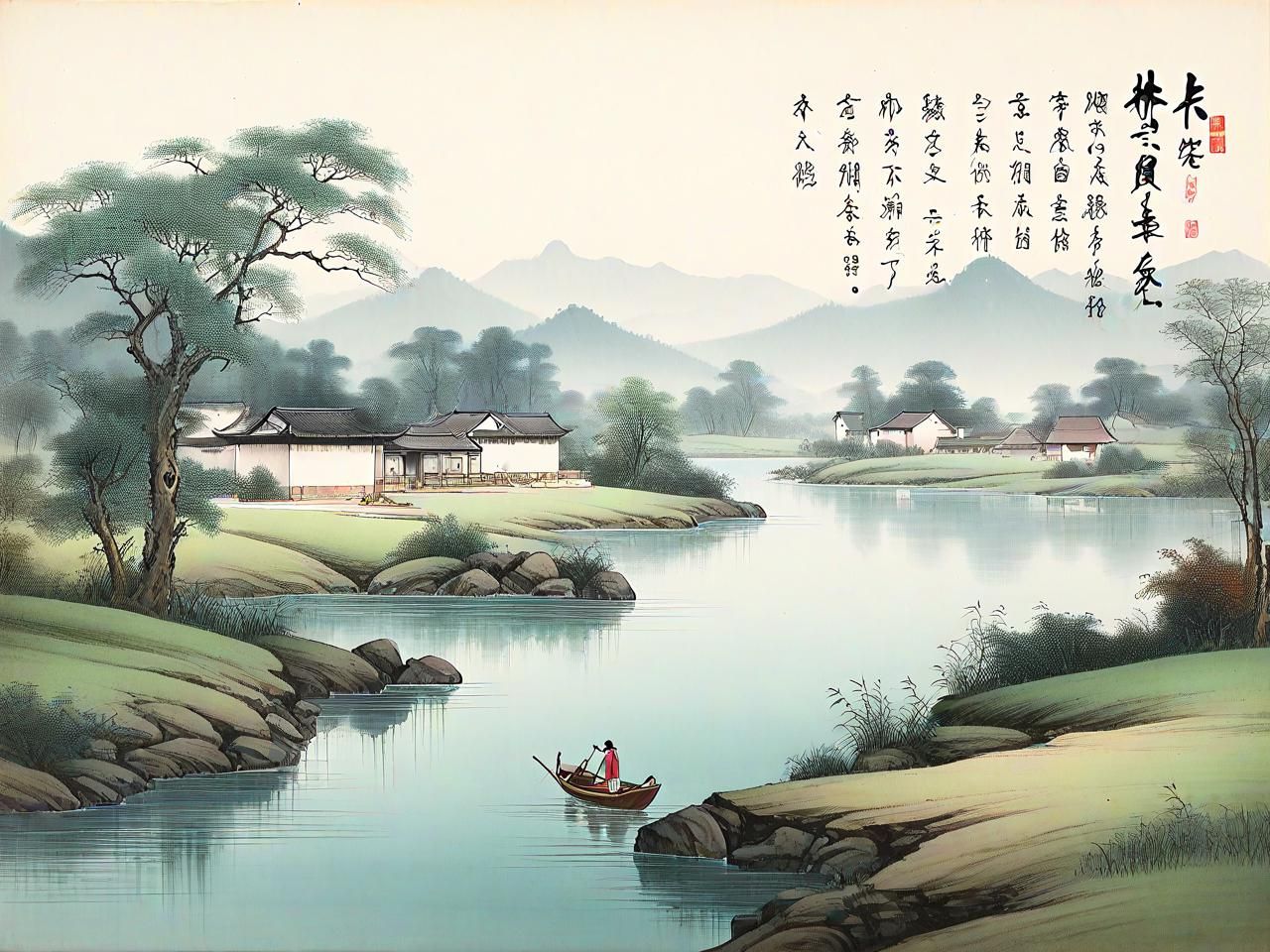

宋·朱熹《观书有感·其一》:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。

在宋代的历史长河中,有位大儒,他的思想如星辰,照亮了中国古代哲学的天空,他就是朱熹。朱熹的学问广博深邃,他的诗词如同清泉,滋润着后世学子的心田。

其中,《观书有感·其一》便是一首流传千古的佳作,它以简洁明快的语言,勾勒出一幅生动的画面,寓含了深刻的人生哲理,成为激励无数人追求学问、探索真理的精神灯塔。

一、半亩方塘:心灵的静谧之地

在南宋的一个春日午后,阳光透过稀疏的云层,洒在了一座古色古香的庭院里。庭院中央,有一方小小的池塘,约莫半亩大小,清澈见底,平静如镜,仿佛能映照出人世间所有的美好与宁静。这便是朱熹笔下的“半亩方塘”,它是自然界的一隅,是朱熹内心世界的真实写照。

那时的朱熹,已步入中年,学问日益精进,却仍保持着对知识的无限渴望和对真理的不懈追求。他常常独自漫步于这方塘边,手捧书卷,或沉思,或低吟,享受着这份难得的宁静与自由。对他而言,这半亩方塘是一个读书休憩的场所,是他心灵得以沉淀、智慧得以启迪的圣地。

二、天光云影:学问与自然的和谐共生

“天光云影共徘徊”,这句诗将自然之美与学问之道巧妙融合,展现了朱熹对于学问与自然和谐共生的深刻理解。每当晴空万里,阳光穿透云层,洒落在方塘之上,波光粼粼,与天边的云朵交相辉映,构成一幅动人心魄的画面。

这样的景象,让朱熹深感学问与自然的奇妙联系——正如这天光云影,学问亦是变化无穷,需要不断地观察、思考、领悟,方能把握其精髓。

朱熹深知,真正的学问是书本上的知识积累,在于如何将所学融入生活,与自然、社会和谐共处。他提倡“格物致知”,即通过观察和研究具体事物,达到对普遍原理的认识。在这半亩方塘旁,他或许正是从自然界的细微变化中,领悟到了学问的无限可能,以及人与自然和谐共生的真谛。

三、问渠那得清如许:对学问的深刻反思

“问渠那得清如许?”这句诗以设问的形式,表达了朱熹对学问清澈纯净之源的探求。在朱熹看来,学问之所以能够保持其清澈与活力,绝非偶然,而是有其内在的根源。这“渠”,既是方塘之水,也是学问之道,它之所以清澈,是因为有源源不断的活水注入,使之永不枯竭,常保清新。

四、为有源头活水来:学问的不竭动力

“为有源头活水来”,这句诗给出了问题的答案,是朱熹对学问之源的最终领悟。在他看来,学问之所以能够不断前行,不断焕发新的生机,关键在于其背后有着不竭的动力源泉——那便是对知识的热爱、对真理的追求,以及勇于实践、不断探索的精神。

朱熹一生致力于学术研究,他重视理论的构建,强调实践的重要性。他认为,真正的学问要能够解释世界,能够改变世界。他倡导“知行合一”,鼓励学子们将所学知识应用于实践,通过实践来检验和完善理论,从而推动学问的不断进步。

五、现代传承:源头活水在新时代的回响

时光荏苒,转眼间千年已过。朱熹的《观书有感》早已成为中华文化的瑰宝,其蕴含的智慧与哲理,至今仍激励着无数求知者勇攀学术高峰,探索真理的奥秘。

在当今这个信息爆炸的时代,知识的更新速度前所未有,人们面临着前所未有的学习挑战。然而,朱熹的“源头活水”思想,提供了宝贵的启示。它告诉我们,无论时代如何变迁,保持对知识的热爱与追求,勇于探索未知,敢于创新实践,始终是学问进步的不竭动力。

在教育领域,越来越多的教育者开始重视培养学生的批判性思维和创新能力,鼓励他们跳出书本,走进生活,通过观察、实验、社会实践等多种方式,获取第一手的知识和经验。这种教育理念,正是对朱熹“格物致知”思想的现代诠释和实践。

在科研领域,科学家们更是将“源头活水”的精神发挥到了极致。他们不断探索未知领域,挑战科学极限,用一项项创新成果,为人类文明的进步贡献着自己的力量。这些创新成果的背后,无不凝聚着科学家们对知识的无限热爱和对真理的不懈追求。

六、结语:源头活水,滋养未来,照亮心灵之旅

朱熹的《观书有感》,是一首描绘自然美景、抒发人生哲理的诗篇,是一份穿越时空的精神遗产,激励着每一代人不断探索、不懈追求。在这个快速变化的时代,知识的更新速度超越了以往任何时候,但朱熹所倡导的“源头活水”精神,却如同一股清泉,滋养着我们的心灵,指引着我们前行的方向。