文|百谈史踪

编辑|百谈史踪

导语:

近些年来,春晚导演们在娱乐中寻找教育,似乎有些矛盾,在去年的春晚小品《初见照相馆》中,这一矛盾被淋漓尽致地展现了出来。赵本山的一番话,引起网友们对《初见照相馆》的恐惧长达一年,评论区网友的吐槽漫天飞。然而,2024年的节目还未公布,会搞事的网友就已经提出诸多热梗,纷纷“押题”。

在春晚这个全民狂欢的夜晚,赵本山对春晚节目的提醒一语中的,他的担心恐怕又要成真!

一,春晚小品失去温度,民间喜剧何时回温?

去年的春晚小品《初见照相馆》遭到观众集体痛骂,原因是它太过严肃、缺乏温度。作为一年一度的大型喜庆活动,春晚小品理应给人们带来欢乐放松的心情,而不是充满教育压力感。

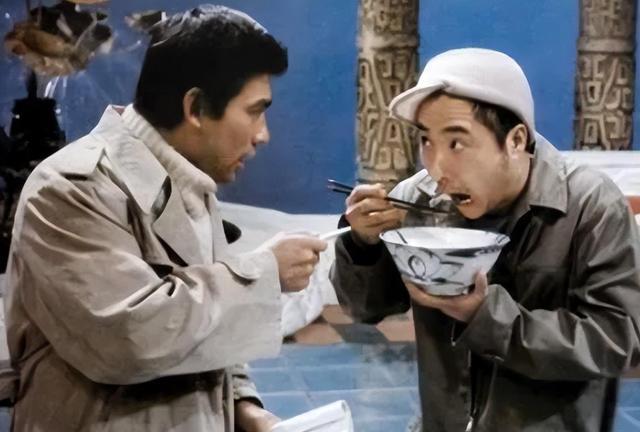

回望往年的经典小品,很多都带有浓浓的民间生活气息。比如赵本山与宋丹丹合作的《白云黑土》,还原了农村生活的真实一面,赵本山的超生游击队系列也恰到好处地采用当时的热点,激发出观众的共鸣。这些作品之所以深入人心,在于它们有温度、有情怀,展现出中国大地上的点点滴滴。

与之相比,近年来的小品题材大多东拼西凑,完整程度不高,有一种意味但是讲的又不贴近生活,甚至很多抖出来的包袱都是比较过时的笑料,而且段子不够接地气,无法让大众引起共鸣。

多次登上春晚的赵本山老师曾经说过,春晚的小品主题更应该是快乐,而非教育,教育很多时候带给他人的感受是沉重的,那观众能笑吗?

那么问题来了:我们何时能再次在春晚舞台上看到赵本山这样的民间艺人?何时能再次欣赏到富有人情味的小品作品?这恐怕要看主办方是否有意识地引入更多基层生活素材,让喜剧回归温暖本色。

然而,问题似乎不仅仅在于小品题材的选择。更深层的原因,或许是制作理念和审美导向发生了变化。以前的春晚小品,注重展现百姓生活中的喜怒哀乐。它们没有刻意抖包袱,而是保留了日常语言的质朴与真实。

观众能从中看到自己的影子,产生强烈认同。但是,在内容审查管制日益严格的背景下,这种质朴的民间本色正被磨平。小品越来越像“工厂流水线”上的文艺作品,题材单一,语言统一,流于形式。它们讲的是“正确”的故事,传递的是“正能量”。

那么,小品的制作理念是否可以调整?是否可以提供更大的舞台给民间艺人?放宽题材限制,多样化语言风格?这需要各方共同努力。毕竟,温暖是春晚的本色。我们期待着民间喜剧的再次升温。

二,今年的春晚能否重拾曾经的荣光?

随着观众对春晚“套路化”现象的日益厌倦,春晚面临着日渐严峻的挑战。网友们纷纷预测今年的春晚将是连续多年的“烂尾”。

今年春晚的导演仍由于蕾担任。去年春晚受到各方批评,今年于蕾是否能够吸取教训,制作出令人满意的节目,还有待观察。预测今年的春晚可能会引入更多新锐演员,并尝试新的表演形式,如微电影等,以求突破。

传统表演如小品、相声可能会继续面临质量参差不齐的困境,蹭热点的做法仍难以避免,但可能会加强把控,避免落入尴尬。自去年春晚上的小品相声公布后,网友们的吐槽声一浪高过一浪。

虽然春晚一直在努力推陈出新,可是带着大量网络热词的作品依然屡见不鲜。今年预测里,网友们似乎已经做好了面对更多“公主请上车”式热词的准备。

导演们对创作方式的改变有失偏颇。许多小品相声不再在表演技巧上下功夫,而是直接集结网上时下流行语,弄出一堆让人无法接受的尴尬内容。即便是老前辈,如蔡明,也难逃附庸风雅的命运。不再时髦的文艺作品使得小品相声似乎变得无法入视。人们把对好作品的期待转移到了歌舞类等其他节目上。

与此同时,我们也应该看到,很多年轻人已经不再把春晚当成必须追看的内容。现在年轻一代的娱乐选择更加多元化,可以去各种视频平台自由选择更符合自己兴趣的节目。

不少小品演员也开始在网络平台专门推出自己的作品。所以即便春晚的小品质量不高,很多年轻观众也会直接撇开春晚不看,去网上找自己喜欢的视频自娱自乐。

对春晚创作保守的另一些网友则认为,创新也是需要适可而止的。过于强调包容网络文化会使得内容本身的质量受损,春晚需要回归经典的文艺氛围。所以保持内容的温暖和中国特色也是很重要的。蔡明等前辈们对文化新老融合的理解可以借鉴,但也不宜使节目的传统内涵过度被替代。

对于于蕾而言,如何调整创意思路,真正请来实力优秀的编剧,是摆在她面前最重要的两件事。毕竟观众口味千变万化,仅仅依赖固定的几个老牌编剧很难满足不同年龄段的需求。此外,避免蹭热点也需要编剧具备敏锐的洞察力和丰富的创作素养。

当下春晚最大的难点可能还是在古今美恶之间寻找平衡。单纯回归经典也无法满足网友多样的口味需求,但纯粹迎合潮流就会沦为低俗之作。不少网友都表示很难在当前的节目中找到适合自己的作品。不同年龄层次的观众们似乎都对其表达了不满。

总的来说,今年的春晚还很难重现往日辉煌。但节目组通过不断探索创新,或许能让大众对春晚重新燃起希望。让我们拭目以待春晚的表现,也给予节目制作团队更多包容与鼓励。

三,探索网络文化与春晚传统:创新的平衡之路

自1983年以来,春晚一直是中国人民庆祝新春佳节的重要活动。在过去的几十年里,春晚的形式和内容发生了很大的变化,特别是在网络文化兴起之后。网络文化对春晚的影响无疑是巨大的,如何在保留传统的基础上实现创新是个问题。

网络文化对春晚的影响主要体现在节目内容和形式上。近年来,春晚编剧越来越多地使用网络流行语和梗来吸引年轻观众,使节目内容更加贴近年轻一代的生活和语言习惯。网络红人和影响力博主的参与也为春晚带来了新的观众群体。

他们在社交媒体上拥有大量的粉丝,他们的参与使得春晚的传播范围和影响力得到了扩大。然而,在融合网络文化和传统媒体内容时,找到平衡点是关键。

春晚作为一个具有深厚文化传统和历史意义的活动,其挑战在于如何保持传统的精髓,同时又能创新以吸引新一代观众。为此,春晚应保留一些传统元素,如民族舞蹈、传统戏曲,这些表演不仅展示了中国丰富的文化遗产,也是对年长观众的一种尊重。

通过融入新的技术,如AR、VR,或者采用新的表演形式,春晚可以吸引年轻观众,同时保持其文化的核心价值。为观众呈现一场视觉盛宴。春晚的内容和表演应该考虑到不同年龄和背景观众的喜好,既要吸引年轻人,也不能忽视传统观众群体。

总之,网络文化对春晚的影响是深远的,但也是有益的。只要能够在尊重传统的基础上实现创新,春晚就将继续作为中国文化的一个重要展示窗口,同时吸引和满足不同年龄和背景观众的需求。

四,结语

近几年的春晚观众吐槽不断已经拉低了如今观众们的期待值,今年春晚消息一传出,万有们就纷纷辣评,但是春晚的精彩,不应仅仅依赖某一位艺术家。让我们拭目以待,相信导演组一定会带来新的惊喜。当然,群众的声音也应该得到重视。这场盛宴,终究是为了百姓而举办的。

估计东北人也开始不看春晚了