尤太忠出生于河南省信阳市的一个贫困农村家庭。那时家中并无多少积蓄,生活的重担几乎全落在了母亲的肩头。尤太忠的父亲在他年幼时便因病去世,母亲为养家糊口,独自承担起了所有的责任。即便在艰难的生活面前,尤太忠和母亲始终相依为命,然而贫困的生活并没有给他们带来一丝温暖,反而是来自地主阶级的压迫。地主们时常欺凌他们母子,甚至连基本的生存条件也都时常得不到保障。

在这样恶劣的环境中,尤太忠的性格变得愈加倔强与坚韧。13岁那年尤太忠终于忍受不住生活的压迫,决定离开家,投身到红军的队伍中去。他渴望改变自己和母亲的命运,想要通过革命的力量打破那些束缚自己和母亲的枷锁。由于年纪太小,尤太忠的申请被部队拒绝了。红军的领导认为他身体瘦弱,年纪过小,难以承受艰苦的训练和行军。

尽管被拒绝,尤太忠还是不肯放弃,他紧紧跟随着红军的队伍,一步不离,足足走了三天三夜。在这三天的路程中,他饱尝了饥饿与疲惫,但他始终没有停下脚步。每一次疲惫时,他都会想起母亲的脸庞,想起家中那片贫瘠的土地,而这份责任与使命感让他不敢有一丝懈怠。尤太忠的倔强和执着终于引起了红军炊事班班长的注意。

炊事班班长看出了尤太忠身上那股革命的火种,他相信这个孩子未来定会成为一名出色的战士。于是他没有放弃,主动向上级请求,让尤太忠能够加入红军。在班长的帮助下,尤太忠终于如愿以偿地成为了红军的一员。

尤太忠刚加入红军时,主要担任炊事班的一名帮厨。虽然这是一个看似不起眼的角色,但在那个战火纷飞的年代,每一名战士的任务都至关重要。尤太忠凭借着机智和灵活的天性,很快就在炊事班中脱颖而出。每日负责切菜、配合其他炊事员忙碌,他动作麻利,能在繁忙的工作中发现和解决一些小问题,这让他赢得了战友们的赞许与信任。

尤太忠的聪明才智并没有止步于此,一次偶然的机会,红军指挥官徐向前注意到了尤太忠的出色表现,特别是他在部队中的反应敏捷与对命令的执行力。于是徐向前决定让尤太忠担任自己的司号员。

在战斗的洗礼中,尤太忠展现了超乎常人的勇敢与决断力。年仅17岁时,他便在多次战斗中屡次立下赫赫战功。在一次与敌军的激烈对抗中,尤太忠凭借敏锐的判断力,带领队伍成功突围,避免了一场可能的灾难。战友们对他更加敬佩,认为他是一个聪明的战士,更是一个富有胆略的指挥员。在一次关键的战斗中,他甚至临危受命,独立执行了一个危险的侦察任务,并成功将敌情准确报告给指挥部,为红军争取了宝贵的时间。

尤太忠的勇猛表现没有被忽视,红军高层看到了他的潜力,决定将他纳入重点培养的青年干部行列。到了17岁,尤太忠已经成为了红93师的青年干部,肩负起了更多的领导责任。

1935年红四方面军穿越草地的艰难岁月,尤太忠此时正担任着连指导员的职务。在那种极端艰苦的环境下,长时间的饥饿与疲惫几乎将他逼到了生命的边缘。那时,他因长期缺乏食物和营养,已经奄奄一息,躺在荒草丛中,连一丝力气都快要没有了。就在这时机缘巧合下,时任31军政委的詹才芳骑马经过。

詹才芳目光锐利,迅速发现了草丛中躺着的尤太忠。他顿时意识到,面前的这个年轻战士显然已经到了生死边缘。詹才芳心生怜悯,立即指挥警卫员下马检查。警卫员检查后急忙回报:“这人病得太重,恐怕撑不住了。”听到这些话,詹才芳心里不禁一阵惋惜,但他并没有放任不管。相反他决定尽自己所能给予这个年轻人一线生机。詹才芳下马,取出自己随身携带的一些粮食,亲手将其喂入尤太忠口中。

尤太忠虽然身体虚弱,意识模糊,但在感到食物进入嘴里时,他出于本能开始咀嚼。随着一口口粮食进入肚中,尤太忠的身体逐渐恢复了一些力气,稍微恢复了意识。看到尤太忠渐渐有了些许反应,詹才芳十分高兴,便笑着对身边的战士说:“给他一条马尾巴,让他拉着走吧。”这条马尾巴,成了尤太忠生命中的“救命稻草”。

从那时起尤太忠一直铭记詹才芳的救命之恩,深知自己能活下来,全因那一条马尾巴和詹才芳的仁心。每当回想起当年情形,尤太忠常常感慨地说:“我这条命,都是拉老领导的马尾巴给拉出来的。

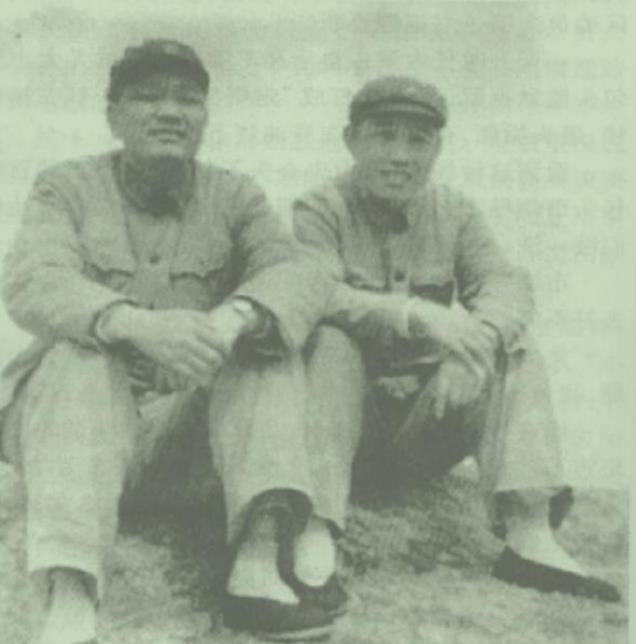

尤太忠性格刚毅、忠诚,在革命生涯中,他结识了许多贵人。除了詹才芳,另一个对他影响深远的贵人就是王近山。抗战全面爆发后,尤太忠被任命为八路军129师772团3营8连的连长。当时担任772团副团长的正是以“王疯子”著称的王近山。

王近山年少成名,15岁便投身革命,敢于与敌人展开肉搏,曾与敌人一起滚下悬崖,死里逃生,这也使得他获得了“王疯子”的称号。对于他的“疯”,邓小平曾评价道:“这是一种革命的英雄主义。”显然王近山那种无畏的精神和冲动的个性,在当时的战场上尤为突出,也深得下属的敬佩与追随。

尤太忠进入王近山麾下后,迅速适应了战斗的节奏,并在多次战斗中展现了自己的勇猛和智慧。在王近山的领导下,尤太忠参与了抗战初期129师的多个重要战役,也在解放战争期间担任重要职务,逐步晋升为旅长、师长等职位。随着军旅生涯的不断深入,尤太忠对王近山的感激与尊敬愈加深厚。他明白自己的成长与进步,离不开王近山的栽培和提携。尤其在建国后,尤太忠被授予少将军衔时,他更加明了,这份荣誉背后,蕴含着老领导王近山对自己的深厚情谊与信任。

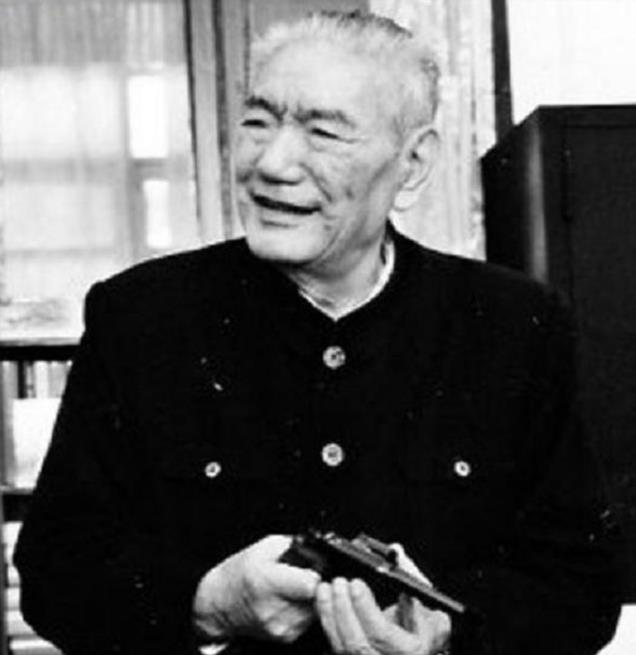

王近山虽然在革命时期表现出色,但在和平年代,由于脾气倔强和暴躁,他犯下了一个重大错误——与原配妻子离婚。这一事件闹得沸沸扬扬,许多老领导劝他低头认错,但王近山坚决不肯妥协。最终毛主席为此事大怒,命令刘少奇亲自处理。王近山因此被撤销了北京军区副司令员职务,并被安置到河南的一个农场担任副场长,待遇也降为大校,这一待就是五年。

1969年初王近山认识到了自己的错误,决定通过各方努力恢复自己的名誉和职务。在老下属肖永银的建议下,他给肖永银、许世友、毛主席等人分别写了信。尤太忠当时已担任解放军第27军军长,对于这位曾经的老领导,他始终没有忘记。

在1969年的九大期间,尤太忠借此机会,找到了时任南京军区司令员的许世友,向他提出了王近山的问题。尤太忠说:“许司令,让一个老红军去当农场副场长,实在说不过去吧。”许世友对于“王疯子”也十分欣赏,立刻答复:“那就让他回来。”但尤太忠知道,王近山的案件已经由中央处理过,想要让他复职并不容易。许世友听后摆摆手,随即将王近山的信交给毛主席。

毛主席看过信后,表示理解和宽容。于是在九大的会议中,毛主席问各大军区司令员:“王近山放虎归山,你们谁要?”许世友立刻开口:“我要。”就这样,王近山得以复职,担任南京军区副参谋长。

一个月后,王近山带着妻儿坐火车从郑州前往南京。当晚尤太忠与肖永银等人早早地在车站等候。当王近山走出火车时,看到他还是坐的硬座,尤太忠心中不禁感慨,眼眶微湿,带着些许“责怪”的口吻说道:“怎么不舍得买一个卧铺啊?”回到南京军区后,得知老领导还未吃饭,尤太忠立即安排人给他炒菜,并陪在他身边,直到王近山吃完并准备休息后,才悄悄离开。

尤太忠的记忆力堪称惊人,尤其是在战争年代,他所经历的每一场战斗、每一个人的面容、每一个重要的时刻,都深深地烙印在他的脑海中。他晚年并没有留下关于自己一生的详细回忆录。尽管许多人都渴望听他讲述那些历史的片段,然而尤太忠始终不愿意提笔。多年来,他阅读了大量的战争回忆录和历史著作,然而当人们劝他写自己的故事时,他总是拒绝。他曾坦言:“战争年代,那么多人牺牲了,生命都献出了,活着的人有什么可吹的。

尤太忠从不想把自己置于英雄的光环下,他始终认为,战争中的英勇与牺牲远远超越了个人的荣耀,更多的是对集体与理想的忠诚。在他看来,自己的生还和荣誉不过是命运的安排,而他要做的,是继续承载那些已故战友的遗志和使命。他的这种谦逊与深沉,注定了他晚年的低调和内敛,哪怕他身上承载着无数英雄般的事迹。

尽管不愿意亲自写下回忆,尤太忠对历史的真实和准确性却保持着异常敏感的态度。如果他发现别人对历史的解读出现偏差,尤太忠会毫不犹豫地指出问题,并坚决纠正。他对艺术作品中那些过于理想化的描绘尤为不满。

1981年他在成都军区观看了电视剧《北上》。当看到剧情中一些情节与自己亲身经历的历史相差甚远时,他非常愤怒,甚至在看了一半时便关闭了电视。他直言不讳地说道:“那里面的许多情节,与我亲身经历的历史完全不符。我们经历的战斗并非如此简单。”对于他而言,历史的真实永远比一时的艺术加工更为重要。尤太忠的这种直率和对历史真相的执着,正是他那一代红军战士的缩影——他们经历了无数的艰难困苦,但他们始终没有忘记自己肩负的历史责任。

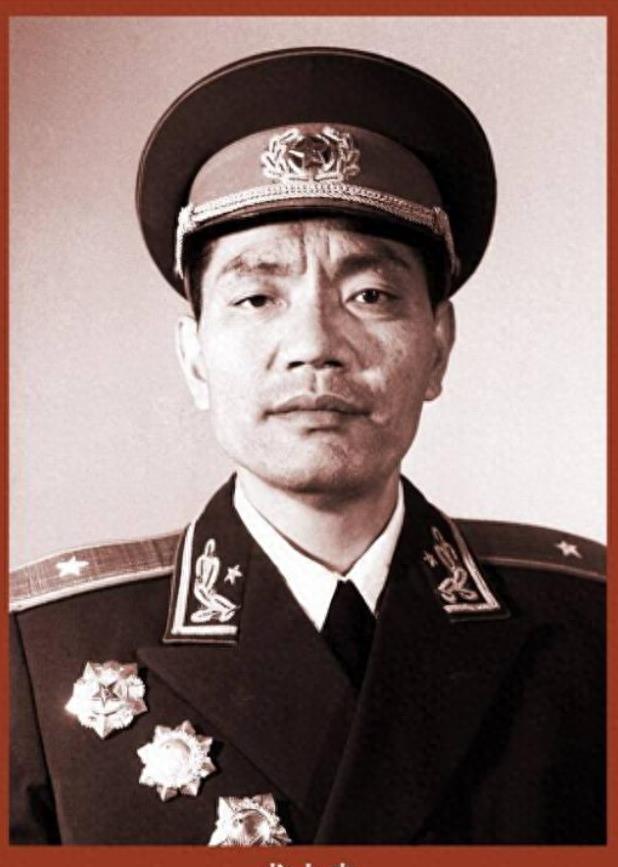

1988年尤太忠被授予了上将军衔,这是对他一生忠诚与奉献的肯定。尽管身为上将,他始终保持着谦虚和朴实的作风。对于许多人来说,他是一位深沉的英雄,但对于尤太忠自己来说,这一切只是他为革命事业尽的一份微薄的力量。在他眼中,能够为国家、为人民贡献自己的一份力量,便是他最大的荣光。

1998年尤太忠走完了自己的一生,享年已高。那一年,他在岁月的流逝中悄然离世,永远告别了曾经的战友、亲人和他深爱的部队。8月3日尤太忠的遗体在广州火化后,他的骨灰依照他的遗愿撒入了大海。对他而言大海象征着广阔与自由,也象征着他那一代革命战士的豪情与追求。在大海的浩瀚中,他仿佛与那些已故的战友们永远相伴,继续在历史的长河中回荡。

参考资料:

尤太忠拒演《北上》 青岛报纸电子版

吴东峰.侠肝义胆尤太忠[J].党员干部之友

吴东峰.战将风骨尤太忠[J].同舟共进