王霙的故事从杭州开始,这座城市不仅以西湖美景闻名,更是孕育了无数艺术家的摇篮。王霙自小就对文艺表现出浓厚的兴趣,仿佛命中注定要走上这条艺术之路。最初,他选择了芭蕾舞,这种优雅而又充满挑战的艺术形式,让他在舞台上尽情挥洒汗水。然而,艺术的魅力是多元的,王霙的兴趣也在不断拓展。后来,他被越剧的独特韵味所吸引,毅然转入越剧班学习。13岁那年,他成功成为浙江越剧团的一名越剧演员。

在越剧团的日子里,王霙深入学习越剧的唱腔、表演技巧,参与了众多越剧演出。他在舞台上的每一次亮相,都展现出对越剧艺术的热爱和专注,将越剧的魅力传递给每一位观众。然而,王霙的艺术追求并未止步于此。1982年,他做出了一个重要的决定——考入中央实验话剧院,开启了自己的话剧演员生涯。

进入中央实验话剧院后,王霙迎来了新的挑战和机遇。他全身心地投入到话剧表演的学习和实践中,参与了多部经典话剧的演出。在《桃花扇》中,他深入研究角色的内心世界,通过细腻的表演,将那个时代人物的情感与命运展现得淋漓尽致;在《温莎的风流娘儿们》里,他又以独特的表演风格,诠释了剧中人物的幽默与风趣。

然而,真正让王霙声名远扬的,是他在影视剧中饰演毛泽东这一角色。1989年,上海电影制片厂筹备拍摄电影《开天辟地》,这成为了王霙人生的一个重要转折点。当时,32岁的王霙引起了该片副导演胡立德的注意。胡立德联系王霙,邀请他到剧组试妆。当王霙化完妆,穿上剧中毛泽东的服装出现在众人面前时,仿佛时光倒流,他的形象与青年毛泽东有着惊人的相似之处。

为了演好这个角色,王霙付出了巨大的努力。他熟读毛泽东的著作,深入了解毛泽东的一生,包括他的思想、经历以及与周围人物的关系。他还经常前往韶山,走访那些熟悉历史的人物,亲身感受那个时代的氛围,力求从各个方面还原毛泽东的形象和气质。《开天辟地》上映后,获得了巨大的成功,王霙的精彩表演也得到了观众的广泛认可。

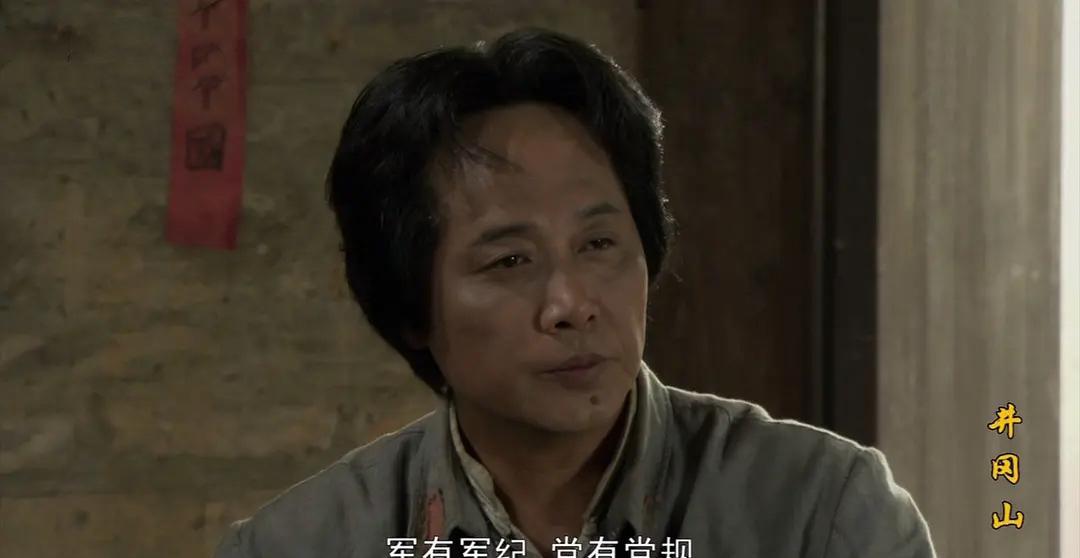

从此,王霙走上了饰演毛泽东的特型演员之路。在之后的演艺生涯中,他相继出演了《秋收起义》《红色摇篮》《毛泽东在1925》《日出东方》《井冈山》《浴血坚持》《杨开慧》等众多影视剧。在每一部作品中,王霙都不断挑战自我,力求突破。他会为了更贴合角色形象,在短时间内进行严格的饮食控制和锻炼,20天减重20斤。他始终认为,每一次饰演毛泽东都是一次全新的开始,需要不断地创新和突破,才能更好地展现伟人的风采。

他的努力和付出得到了回报,不仅在观众心中树立了深刻的形象,在专业领域也备受赞誉。他凭借出色的表演,获得了华表奖“优秀男演员奖”、金鸡奖“最佳男配角奖”、金鹰奖“观众喜爱的电视剧男演员奖”等多个重要奖项。2011年,他更是荣获了“全国中青年德艺双馨文艺工作者”的荣誉称号,这是对他艺术成就和个人品德的高度认可。

然而,生活总是充满了变数。2024年8月26日,王霙的离世消息如同一颗重磅炸弹,震惊了整个演艺界和广大观众。尽管王霙的工作单位和家属最初并未披露他的死因,但他的好友李晓华在社交账号上发文,揭开了这个令人痛心的真相。原来,王霙在无锡的一家酒店意外摔倒,头部受到重伤,最终不幸去世。

这一消息曝光后,网友们纷纷表达了自己的悲痛和惋惜之情。有人感慨,如果当时李晓华身边有人能够及时发现并给予帮助,或许王霙还有一线生机;也有人猜测,他可能是在浴室等较为湿滑的地方不慎摔倒;还有人认为,也许是身体突发疾病导致了这次摔倒。然而,无论猜测如何,王霙的离去已成事实。他的离世,让我们失去了一位优秀的表演艺术家,一位用生命诠释角色的演员。他在舞台和荧幕上塑造的那些经典形象,将永远留在观众的心中。

王霙的艺术人生如同一场精彩的演出,从杭州的青涩少年到成为毛泽东的特型演员,他用自己的努力和才华书写了一段传奇。他的成功不仅仅是因为天赋,更是因为对艺术的执着追求和对角色的深入研究。王霙的故事告诉我们,艺术的魅力在于不断挑战自我,突破自我,才能在舞台上绽放出最耀眼的光芒。虽然他已经离开了我们,但他的艺术成就和精神品质将永远被铭记,成为后人学习的榜样。希望王霙的家人能够节哀顺变,早日走出悲痛。也希望每一位读者都能珍惜当下,注意自身安全,拥有健康、顺遂的人生。