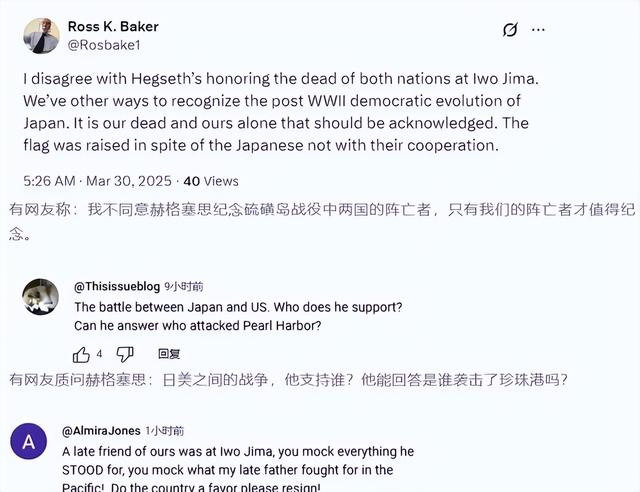

美国国防部长赫格塞思日前在硫磺岛发表了一段争议性演讲,将二战期间战死于硫磺岛的美军士兵与日军士兵共同称为“勇气与牺牲的象征”。这番话在美国国内引发了舆论轩然大波,尤其是在老兵及其家属中激起了愤怒。 他们不仅感到英雄遭受侮辱,更开始质疑美国政府是否正在有意篡改历史,而这一历史修辞的背后,又隐藏着什么样的地缘政治企图? 仔细审视赫格塞思的表态,问题显然不止于一时“口误”。硫磺岛之战本是美国历史中一场沉重的战役,发生在1945年,20天血战,双方伤亡总人数接近5万。

硫磺岛是美国为了接近日本本土发起的一场战略性作战,也是美军历史上伤亡比例最高的一次战役。 日军坚守阵地几乎战斗到最后一兵一卒,全军覆没。

而美军这边,超过2.8万人伤亡,其中近7000人阵亡。 对美国硫磺岛成了二战留存记忆中绝不应该被轻描淡写的一页,是美军献出巨大代价换来的战略胜利。

可是赫格塞思的发言却让这一历史记忆突然变得模糊。 将侵略者美化为“有勇气”的对手,这种模糊化修辞不仅冲击了老兵的情感,更似乎有意为另一个叙事铺路:即美日两国在战争中并非针锋相对的敌人,而是“共同牺牲的英雄”,从死敌逐渐变成如今的伙伴。

这一叙事看似无害,但实则隐藏着巨大的历史操控逻辑。 为何这段叙述会在此时发生?又为何挑选硫磺岛这一标志性战役? 事实上,美国近年来在历史领域频频操作的背后逻辑已经初见端倪。

近年来从好莱坞到主流新闻媒体,美国在涉及日军二战时期的表现时,开始逐渐淡化侵略性质。 以电影《硫磺岛的来信》为例,这部影片从完全日方视角描述了日军在战场上的挣扎,不再提及日本对亚洲的侵略。

而像赫格塞思这样的官方表态,更是进一步强化了日军形象中的“悲壮抵抗感”,把侵略者包装为“保卫家园”的英雄。 这一叙事的形成并非偶然。

如今,美国在面对中国快速崛起时选择强化其印太战略,而日本是这一战略中的重要盟友。 可问题来了:要想让这一盟友更靠近美国,美国就必须在历史层面先削弱二战时期双方的敌对情绪。

从美日同盟出发,我们或许可以找到赫格塞思言论背后更深的政治逻辑。 自70年代以来,美国一直主导着太平洋地区的秩序,与日本形成了深度的军事合作,而近些年来这一同盟关系又被以反制中国为目标重新定义。

硫磺岛事件就是这一重新定义的隐秘一环,赫格塞思的选择绝不是随意的,硫磺岛这个战场在美国和日本之间有着重要“象征意义”。对美国它是对日作战的英勇体现;对日本它是战败的终极象征。 然而美国想要达成的,是用“牺牲与英雄主义”的共同线索,重新包装这段历史,为美日合作构建一种理所当然的情感基础。

这种扭曲历史的行为不仅局限于美国国内。 放眼全球,赫格塞思发言事实上也反映了美国试图抢占二战历史话语权的国际策略。

在美国的叙事里,日军的侵略性被淡化,而中俄的作用则被刻意削弱。 在许多二战相关的美国研究和媒体作品中,比如登陆诺曼底、轰炸广岛长崎等重大事件,已经鲜少提及苏联对欧洲的战争贡献,更是罕见对中国战场的重要性进行详细描述。

难道这不是一种“选择性遗忘”吗? 问题来了:如果这种“篡改历史”的行为持续下去,将会带来什么后果?美国重塑二战历史的目的显然不是单纯为盟友造势,更深远的目标是主导全球的历史认知。 这种话语操控会对国际社会产生巨大的分裂效应。

一旦中国、俄罗斯和其他国家对二战贡献被消解,主流叙事转向由美日构筑的所谓“牺牲联盟”,那么二战的历史“真相”将会在国际舞台上逐渐被抹去甚至颠倒。 历史岂能成为地缘政治博弈的工具? 赫格塞思或许并不直接负责历史书的编纂,但他的言论足以代表一种趋势:美国正在用自己的方式诠释二战,为当前的印太战略服务。

这不仅是对现有国际秩序的挑衅——毕竟二战早已被定义为“正义战胜邪恶”的象征,更是对过往历史正义底线的一种冲击。 硫磺岛的伤亡数字是无法抹去的,日军的侵略性质也是不可否认的,但美国通过这些发言,将侵略者塑造为“无差别的牺牲者”,试图为自己的地缘逻辑找一个光鲜的未来叙事。

赫格塞思不仅在挑战历史,也在挑战千万人的情感记忆。 从老兵到学者,从中国到俄罗斯,这种发言正迅速激发全球范围内有关历史话语权的博弈。

想让地缘政治的棋盘更大,可以理解;但让过去的战死者成为政治工具,实在令人不齿。 到底是历史的英魂应该被祭奠,还是地缘逻辑应该优先?我们似乎也只能等待国际社会的更大反击了。