1959年深秋的一天,北京功德林内举行着一场特殊的仪式。作为曾经的国民党高级将领,李仙洲站在人群中,神情复杂地望着主席台上的周恩来总理。12年前的那场战役,让他从一个叱咤风云的国民党将领,变成了战俘。但此刻,他的心中却装着一个更大的秘密,这个秘密压在他心里整整12年,让他寝食难安。这个秘密,与1942年那个战火纷飞的年代有关,与数百名流离失所的学子有关,更与一所特殊的学校有关。当他终于在特赦仪式后鼓起勇气,向自己的老师周总理坦白这个秘密时,周总理的反应却让他始料未及。这个让李仙洲惶恐了12年的秘密,到底是什么?为什么周总理会说这是"大功一件"?

一、黄埔一期的传奇

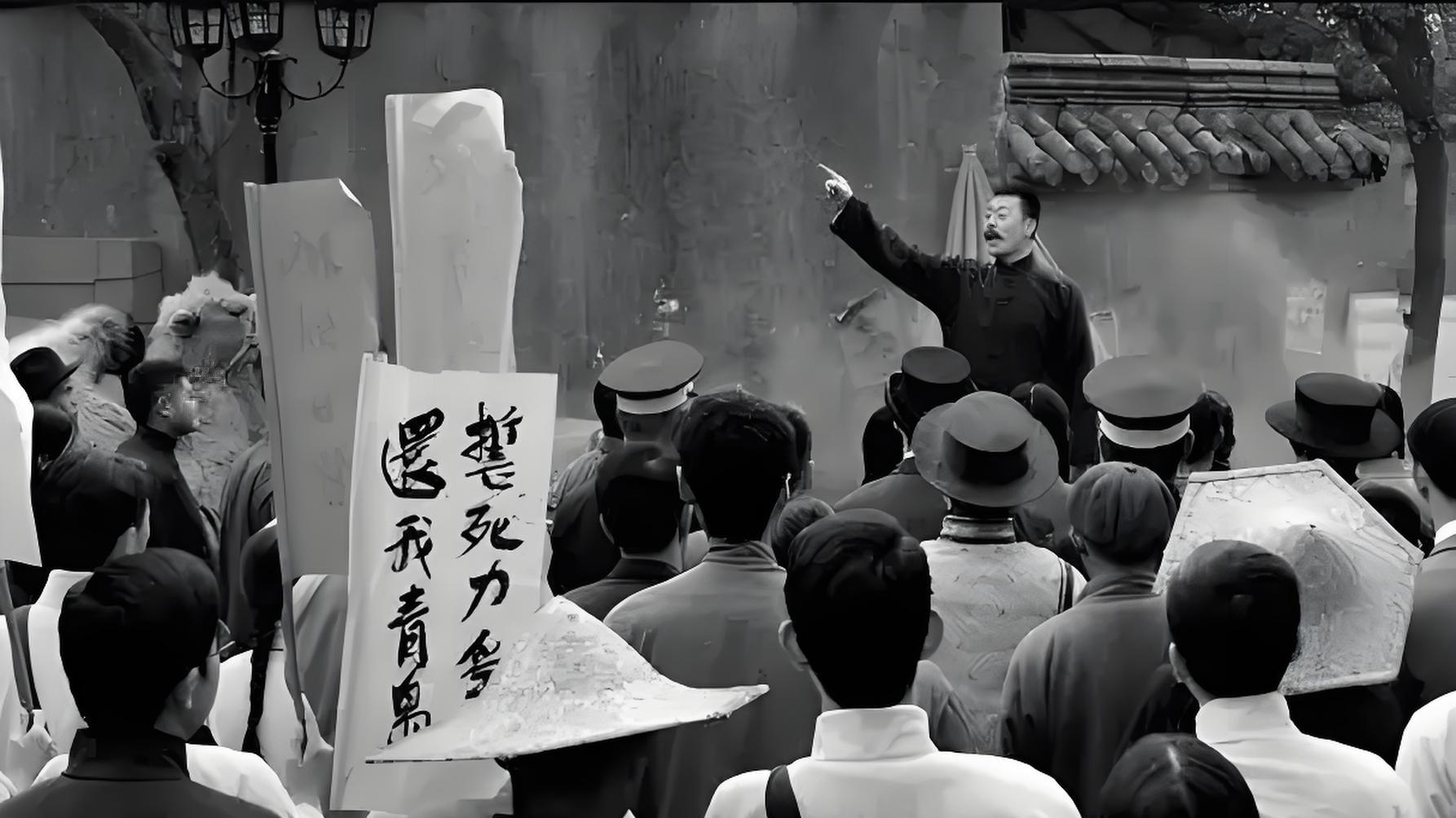

1924年6月,广州黄埔岛上人声鼎沸。在这个初夏时节,黄埔军校迎来了它的第一批学员。在报到的队伍中,有一位身材魁梧的学员格外引人注目,他就是32岁的李仙洲。

在当时的黄埔军校,李仙洲的年龄算得上是"高龄学员"。与其他大多数二十出头的年轻学员不同,李仙洲已经有了丰富的人生阅历。他曾在山东德州担任小学教员,亲眼目睹了北洋军阀割据混战给百姓带来的苦难。

军校的生活并不轻松。每天凌晨五点,当号角声响起时,李仙洲总是第一个起床。他不仅要完成与年轻学员一样的体能训练,还要在课余时间加倍用功。这份刻苦精神很快引起了教官们的注意。

在战术课上,李仙洲的表现尤为出色。他善于将自己过去的教学经验与军事理论结合,经常能提出独到的见解。蒋介石在一次战术研讨课上,特别表扬了李仙洲的分析能力。

这段时期,李仙洲结识了一位年轻的政治教官——周恩来。两人虽然身份不同,但因为都有教育工作的经历,常常就教育与革命的关系展开讨论。这段师生之情,在日后的历史长河中留下了深远的影响。

1924年年底,第一期学员毕业在即。李仙洲以优异的成绩毕业,被分配到黄埔军校教导团。在教导团期间,他开创性地将教育方法融入军事训练中,培养出了一批优秀的革命军人。

随后的几年里,李仙洲在军旅生涯中步步高升。从连长到营长,再到团长,最后成为师长。他在每个岗位上都保持着教育者的本色,注重对部下进行文化教育,这为他日后的重大决策埋下了伏笔。

1927年"四一二"政变后,李仙洲追随蒋介石,成为国民党军队的重要将领。但他始终没有忘记自己教育者的身份,在军队中坚持开办识字班,组织文化学习。这种重视教育的特质,为他在1942年那个特殊时期的重大决定,打下了坚实的基础。

到了1930年,李仙洲已经成为国民革命军的骨干力量。他参与了中原大战,在战场上屡建战功。但与其他将领不同的是,他在驻地总会想方设法为士兵建立图书室,开设夜校,这种独特的作风在当时的军队中可谓少见。

二、抗战时期的重要决策

1942年3月,华北战场形势严峻。日军在山东境内大举推进,大量难民南下逃亡。就在这个时候,蒋介石召见了李仙洲,给他下达了一道特殊的命令:率领二十九集团军南下阜阳,巩固皖北防线。

这次南下任务看似简单,实则暗藏玄机。阜阳地处淮河中游,是连接华北与长江流域的战略要地。日军若要南下,必经此处。李仙洲带领部队向阜阳进发时,沿途目睹了战争带来的惨状:村庄被焚毁,田地荒芜,难民成群。

4月初的一天,李仙洲正在检查部队驻地。突然,警卫员报告说营地外有一群年轻人要求见他。这群人衣着破旧,却精神抖擞,队伍整齐有序。他们自称是从山东等地逃难南下的学生,要求加入国民革命军。

这批学生的到来,给李仙洲带来了意想不到的启示。通过询问得知,他们多数来自山东各地的中学,因为拒绝接受日式教育而离开家乡。最小的才15岁,最大的也不过19岁,虽然年龄参差不齐,但都怀着强烈的爱国热情。

随后的几天里,类似的学生群体不断涌来。李仙洲亲自接见了几批学生代表,详细了解他们的情况。这些年轻人中,有的擅长写作,有的精通算术,还有人会外语。但他们几乎都不具备参军的条件。

面对这个特殊群体,李仙洲陷入了两难。按照军队规定,这些学生年龄太小,不能编入军队。但如果将他们遣散,这些怀揣报国之志的年轻人很可能会流落他乡。

就在李仙洲为此焦虑时,一份来自教育部的文件引起了他的注意。文件显示,由于大量学生南迁,各地急需建立临时学校。这给了李仙洲一个全新的想法:何不在军营附近建立一所学校?

这个想法得到了二十九集团军参谋长的支持。参谋长指出,军队本就有教导队,如果能把这些学生安置在附近,既可以解决他们的学习问题,也能为军队培养后备力量。

经过反复衡量,李仙洲决定采取行动。他先是腾出了军营附近的几间闲置房屋,作为临时教室。又从军队中抽调了一些有文化的士官担任临时教员。短短两周内,一所带有军事色彩的临时学校雏形初具。

这所学校的建立,不仅解决了这些流亡学子的困境,也为当地的教育事业开辟了一条新路。李仙洲根据战时的特殊情况,制定了灵活的教学制度,既保证学生能够继续学习,又让他们接受基本的军事训练。

三、国立二十二中的创办历程

1942年5月,临时学校的规模迅速扩大。来自山东、河北、江苏等地的流亡学生陆续抵达,学生人数很快突破了300人。这个特殊的群体中,有许多来自山东的师生,他们在逃难途中互帮互助,形成了一个紧密的支持网络。

李仙洲意识到,临时学校的规模已经超出了军营能够容纳的范围。通过山东帮的关系网络,他联系到了阜阳当地的一些商人和士绅。这些人被李仙洲的办学理念打动,主动提供了城南的一处旧式园林作为校址。

园林改建校园的工程并不顺利。当时的物资极其匮乏,水泥、木材都要靠军队调配。李仙洲把改建工程交给了军队的工程连,让学生们也参与其中。他们将园林中的亭台楼阁改造成教室,把花园改建成运动场,还在后院建起了简易的学生宿舍。

1942年7月,经过教育部的批准,这所临时学校正式命名为国立第二十二中学。这个名字的背后,是李仙洲与教育部多次协商的结果。作为一所战时学校,它需要特殊的管理制度和教育方针。

为了确保教学质量,李仙洲邀请了两位在教育界颇有名望的教师担任顾问。一位是从北平辗转南下的国学大师钱明志,另一位是曾在山东省立中学任教的数学教育家张寿山。这两位教育名师的加入,为学校注入了新的活力。

学校的课程设置别具特色。除了常规的语文、数学、外语等课程外,还增设了军事基础、战时急救等实用课程。钱明志先生开设的国学课堂,不仅教授传统文化,还结合时事,培养学生的爱国情操。张寿山则创新性地将数学知识与军事测绘结合,使得枯燥的数学课变得生动有趣。

在教学管理上,李仙洲打破了传统的模式。由于学生来自各地,入学前的学习经历参差不齐,学校采用了灵活的分班制度。不是按年级,而是根据学生的实际水平进行分班。这种做法虽然在当时颇具争议,但效果显著。

为了解决学生的生活问题,学校设立了专门的后勤保障处。军队的后勤部门定期供应粮食和生活用品,保证学生的基本生活需求。学校还组织学生开垦荒地,建立了小型农场,既解决了部分副食供应,也锻炼了学生的劳动能力。

到了1942年底,国立二十二中已经初具规模。教学楼、宿舍、食堂、图书室等基础设施基本完备。学校还建立了简易的医务室,配备了军医和护士,负责师生的日常医疗保健。这些设施虽然简陋,但在战时条件下已经难能可贵。

在李仙洲的坚持下,学校始终保持着军事化管理与人文教育相结合的特色。每天清晨的升旗仪式,是全校最庄重的时刻。学生们身着简朴的校服,列队唱国歌,这个场景成为了那个战火纷飞年代最动人的画面之一。

四、战火中的文脉传承

1943年春,国立二十二中迎来了第二个学期。这所诞生在战火中的学校,不仅成为了流亡学子的避风港,更承担起了传承文化的重任。在李仙洲的主导下,学校形成了独特的教育体系。

每天清晨五点,军号声准时响起。学生们穿着统一的灰布校服,按连队列队。这种军事化管理的背后,是一套完整的教育理念。上午进行文化课程学习,下午则是军事训练和体育活动。晚上的自习时间,图书室总是座无虚席。

在教学内容上,学校别出心裁。钱明志先生开设的"战时国学"课程,将传统经典与抗战现实相结合。他带领学生研读《左传》中的军事谋略,分析《史记》中的家国情怀。这些课程不仅传授知识,更培养了学生的民族气节。

张寿山教授的数学课堂同样独具特色。他根据战时需要,设计了专门的应用数学课程。测量、制图、弹道计算等军事数学知识,都被编入教材。这些看似艰涩的知识,在实践中变得生动有趣。

1943年夏,学校遭遇了第一次严峻考验。日军对阜阳发动空袭,学校不得不紧急疏散。在李仙洲的统筹下,全校师生分成几个小组,利用夜间转移到附近的山区。这次疏散行动,检验了军事训练的成效。学生们有序撤离,没有发生任何混乱。

转移期间,教学活动并未中断。在山洞里、在树荫下,老师们继续坚持授课。钱明志先生在油灯下讲授《论语》,张寿山教授用树枝在地上画几何图形。这种艰苦条件下的坚持,让教育的火种得以延续。

1943年秋,随着战事暂缓,学校重返校园。这次经历让师生们更加团结。学校组建了"战时文化保护小组",开始系统地收集和整理各地的文献资料。一些来自山东的学生,带来了家乡的古籍和字画,这些珍贵的文物在学校得到了妥善保管。

为了让更多的年轻人受益,学校还在周边村庄开办了夜校。高年级的学生担任义务教师,教授村民们识字算数。这项活动不仅传播了知识,也让学校与当地民众建立了深厚的感情。

1944年初,学校迎来了一位特殊的访客——著名教育家陶行知。他对学校的办学模式给予了高度评价,特别肯定了军事管理与人文教育相结合的做法。在他的建议下,学校增设了农业实验课程,让学生们学习科学种植方法。

这所战时学校的声誉逐渐传开。各地教育界人士纷纷前来参观,学习其办学经验。李仙洲将这些经验整理成册,编写了《战时教育实录》,为其他地区的战时教育提供了valuable参考。

到1944年底,国立二十二中已经成为华北地区最具特色的中等学校之一。它不仅保护了一批流亡学子,更通过独特的教育方式,在战火纷飞的年代里传承着中华文化的火种。学校的毕业生中,有人后来成为了著名学者,有人投身军旅报效国家,还有人回到家乡从事教育工作,将这种精神代代相传。

五、首批毕业生的不同命运

1945年春,国立二十二中迎来了第一届毕业班的毕业季。这批学生大多是1942年最早入学的山东籍学生,经历了学校从创立到发展的全过程。在他们即将离校之际,日军突然对阜阳发动了新一轮进攻。

毕业典礼不得不提前举行。在一个雨夜,全体师生聚集在礼堂。李仙洲为每位毕业生颁发了一份特制的毕业证书,这份证书是用油印机匆忙印制的,但对这些学子来说却弥足珍贵。

第一批毕业生共有86人,他们的去向体现了那个特殊时代的印记。其中38人响应号召,直接加入了国民革命军。李仙洲亲自为他们举行了入伍仪式,这些曾经的学生,一夜之间转变为战士。

另有15人考取了重庆、昆明等后方的大学。其中表现最突出的是张明远,他在军事数学课上的优异表现,为他赢得了中央大学理工学院的入学资格。后来他成为了著名的导弹专家,为国防事业作出了重要贡献。

有12名学生选择了留在学校,担任助教。他们中包括了后来成为著名教育家的杨树勋。在战后,杨树勋将国立二十二中的教育理念带回了山东,创办了多所具有特色的中学。

还有一批学生选择了回到家乡。他们中的代表人物是王铁生,他回到山东泰安后,创办了平民学校,将在国立二十二中学到的教育方法用于乡村教育。他培养的学生中,不少人后来成为了各行各业的骨干。

1945年夏末,这些毕业生就各自奔赴了不同的岗位。其中参军的学生,大多被分配到了技术部队。他们在测绘、通讯、工程等岗位上,发挥了专业所长。有的在滇缅战场上负责测绘地图,有的在后方承担军需物资的计算工作。

考入大学的学生也各有际遇。在重庆的李守信,因为精通日语,被选派到军统局工作。他利用在国立二十二中学到的密码知识,成功破译了多份日军电报。而在昆明的刘毅,则加入了中美合作所,为抗战后期的空军培训工作作出了贡献。

留校任教的学生们承担起了教育下一代的重任。他们不仅要教授课程,还要负责军事训练和战时疏散等工作。在一次空袭中,助教郑汉元为掩护低年级学生撤离,不幸负伤,但仍坚持完成了疏散任务。

回乡的毕业生们也在各自的岗位上发挥着作用。有的组织民众建立防空设施,有的协助当地政府进行战时物资统计,有的则默默耕耘在教育战线上。他们将国立二十二中的精神带到了各个角落。

1945年末,当抗战胜利的消息传来时,这些分散在各地的毕业生以不同的方式庆祝着这一时刻。有的在前线擦拭着枪膛,有的在课堂上向学生宣读胜利的喜讯,有的则在后方的机关继续着紧张的工作。他们用各自的方式,证明了国立二十二中的教育成果。