时间回溯至新中国成立之初,阿尔巴尼亚作为少数几个迅速承认新中国的国家,与中国结下了不解之缘。1954年,两国正式建交,中国随即开启了长达24年的对阿援助之旅。

那时的阿尔巴尼亚,虽地小人稀、资源匮乏,却因独特的地理位置和政治立场,成为中国外交战略中的重要一环。面对阿尔巴尼亚的困境,中国毫不吝啬,从军事装备、经济支持到技术援助,几乎倾囊相助。中国的工程师与技术人员远赴阿尔巴尼亚,帮助其建设工厂、电站等基础设施,使阿尔巴尼亚的工业生产得以恢复,基础设施得到改善。

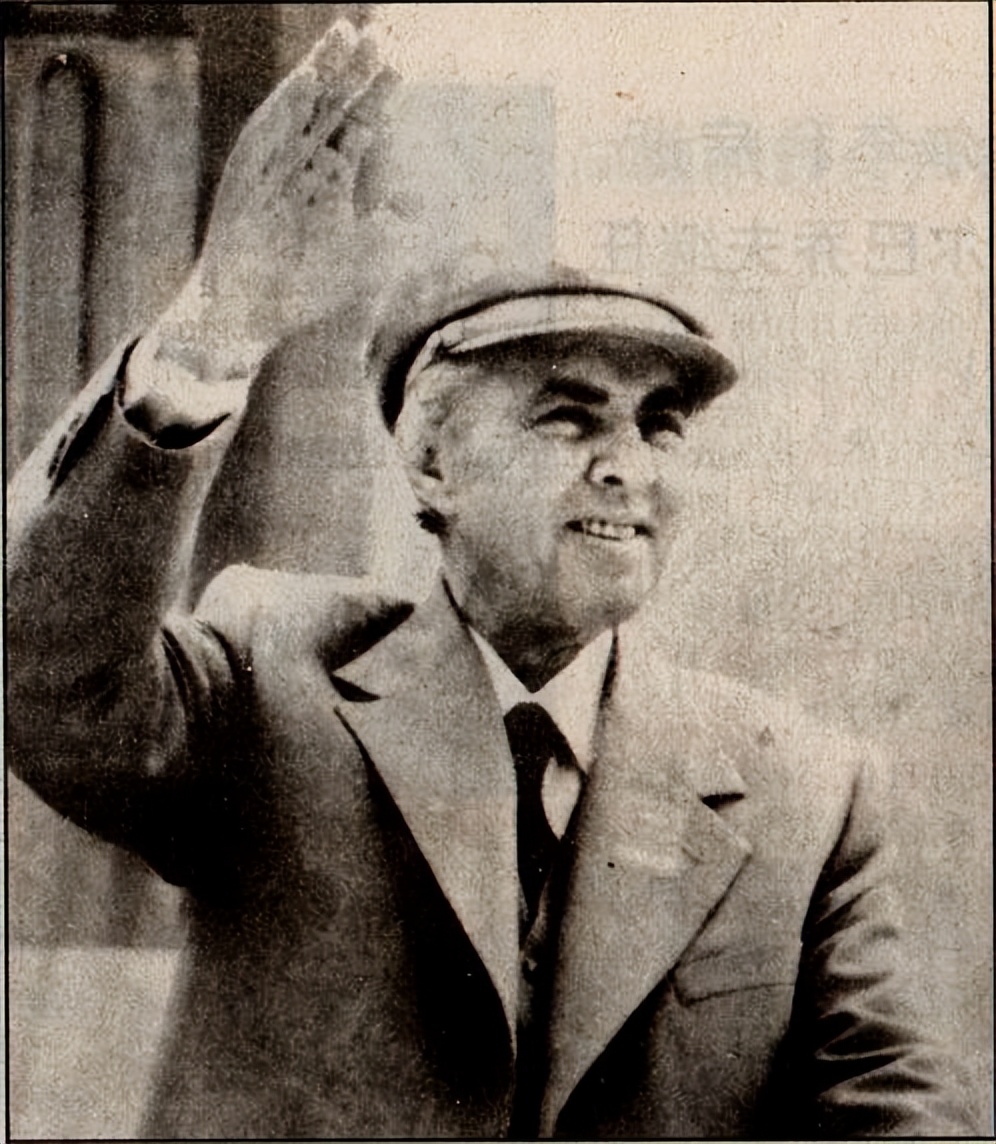

二、霍查的“墙头草”外交,为背叛埋下伏笔

作为阿尔巴尼亚社会主义道路的奠基者,霍查的政治决策深刻影响了中阿关系的发展。在阿尔巴尼亚最需要外援的时候,霍查选择了坚定支持苏联。然而,当赫鲁晓夫上台后,苏联的外交政策发生变化,对南斯拉夫采取了更加宽松的态度,这让霍查感到威胁。于是,他选择在1961年与苏联断交,转而与中国建立更为紧密的关系。

面对阿尔巴尼亚的过度依赖和索取,中国终于做出了一个艰难的决定:停止援助。1978年,中国正式停止对阿尔巴尼亚的援助,这一决策标志着两国关系的转折点。从此,阿尔巴尼亚失去了中国这个重要的经济和政治支持来源,陷入了深深的困境。

中国的停止援助并非没有预警。随着阿尔巴尼亚在对待中国的援助上表现得越来越无理取闹,中国的态度也逐渐发生了转变。停止援助的决定并非突然,而是中国在长时间内对阿尔巴尼亚做出一系列深思熟虑的判断后作出的。

四、反思与启示:援助的真谛在于自立

阿尔巴尼亚的衰退,正是对其无视援助真谛的直接后果。当国家内部的改革和发展被外部援助所取代时,最终的结果便是经济停滞与政治困境的加剧。阿尔巴尼亚并未从援助中学到独立发展的能力,反而在一味索取中丧失了自我发展的机会。

这一事件给我们带来了深刻的启示:援助的真谛在于自立而非依赖。国家间的援助应该是暂时的、有条件的,旨在帮助受援国建立自主发展的能力。而受援国也应该珍惜援助机会,加强自身改革和建设力度,努力走出一条符合自身国情的发展道路。

结语