开学季本是家长和老师携手育人的温馨时刻,但湖北某县实验小学竹某校区的一个班级群,却因一箱牛奶炸开了锅。班主任在群里喊话:“你们都不订牛奶,工作么样开展!以后有什么要求最好别找老师!”这句话像一颗炸弹,瞬间点燃了家长们的怒火,也撕开了教育领域里一道隐秘的裂痕。(源自奔流新闻、海报新闻等媒体)

事情并不复杂。新学期伊始,班主任在班级群催促家长订购学生奶,强调“今天必须完成”。然而,多位家长明确回复“今年不订”。老师的情绪突然爆发,撂下一句“丑话”:“以后有事别找老师!”这种赤裸裸的“威胁”,让家长错愕又心寒,原本自愿的牛奶订购,怎么成了老师眼中的“任务指标”?

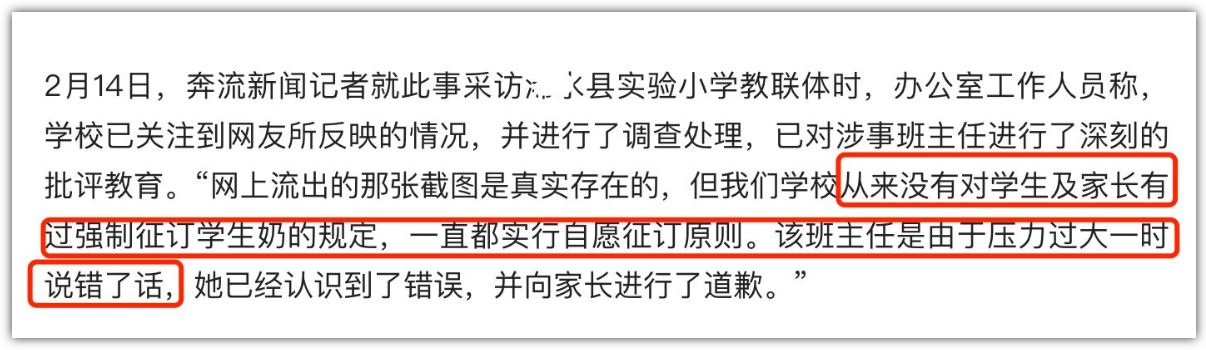

更讽刺的是,校方事后回应称“从未强制征订”,解释涉事班主任是“压力大说错话”。但家长们并不买账:如果真是自愿,老师何必急眼?如果只是“一时口误”,为何类似事件频频上演?

这起风波绝非孤例。早在2024年,咸宁就有老师将订牛奶与“支持新班主任”挂钩,称不订奶的学生会“被校领导批评”;湖南某小学甚至让订奶的学生举杯高喊“干杯”,未订奶的孩子只能尴尬低头。更离谱的是,河南有学校要求不订奶的家长提供县级医院证明,否则必须订购。

这些案例背后,是一张无形的“任务网”。老师成了推销员,家长成了消费者,而学生则成了“人质”——不配合订购,就可能被贴上“不支持老师”的标签,甚至遭遇冷暴力。自愿原则被异化为“被自愿”,教育的纯粹性在利益与压力的夹击下摇摇欲坠。

校方总把责任推给“个别教师压力大”,但问题根源更深。一方面,教师被层层摊派非教学任务:订牛奶、买校服、装APP……这些行政指标压得老师喘不过气,只能硬着头皮向家长施压。另一方面,家长对教育的期待越来越高,既希望老师全心投入教学,又反感任何“额外要求”。当双方都被逼到墙角,冲突一触即发。

更深层的矛盾,是教育行政化与市场化的畸形结合。学生奶计划本为改善营养,但在执行中却掺杂了商业利益。有家长质疑:“为什么非要订指定品牌?老师催订有没有提成?”尽管校方矢口否认,但屡禁不止的强制行为,难免让人联想背后的利益链条。

风波过后,当地教育局电话始终无人接听,而湖北省教育厅的政策库依然写着“自愿原则”。这种官方表态与基层现实的割裂,暴露了教育管理的失焦。若真想平息争议,不能只让一线教师“背锅”,更要反思:给老师“减负”:别让教书育人的园丁沦为“推销员”,剥离非教学任务,才能重建家校信任。给家长“松绑”:尊重家庭选择权,用透明机制打消“利益输送”的猜疑。给政策“去油”:学生奶可以推广,但必须回归公益本质,切断商业利益的裹挟。

教育的本质是育人,不是卖牛奶。当一箱牛奶都能让家校关系剑拔弩张,我们该担心的不是“订不订”,而是教育生态是否已病得不轻。毕竟,老师和家长本该是同一条战壕的亲密战友,而不是对手。这场学生奶风波,该给所有人敲响警钟了。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)