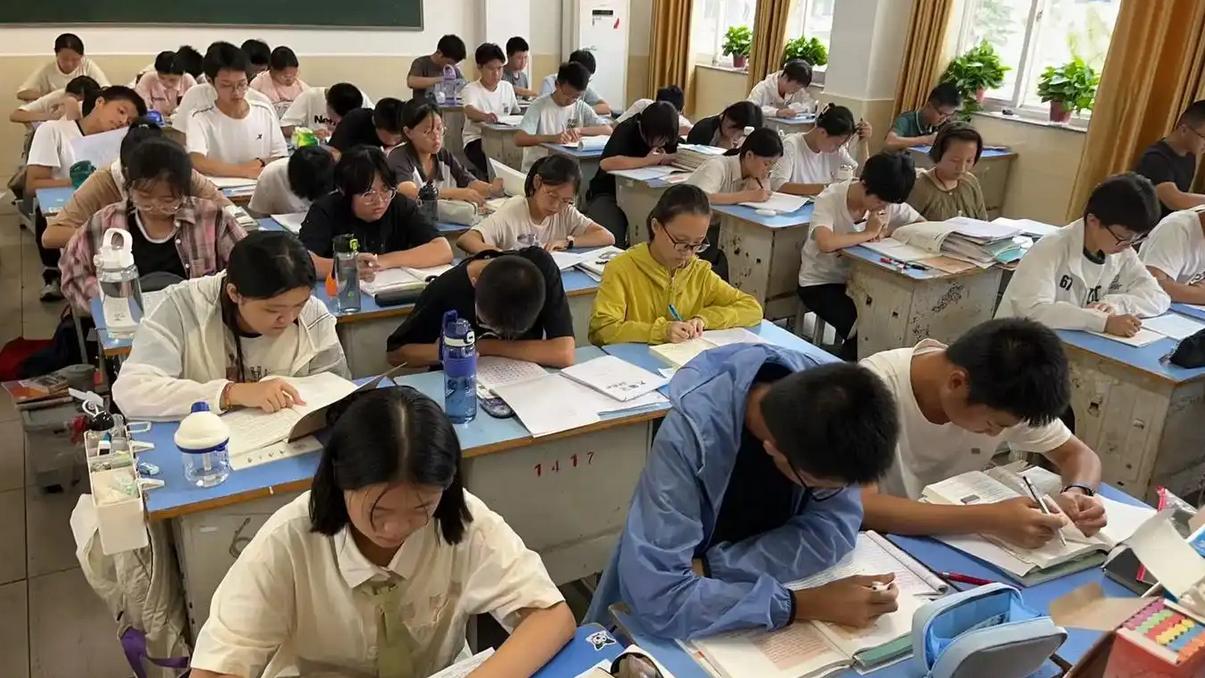

“每天学习14小时,睡6.5小时,近视率超过80%。” 这就是许多高中生的日常,听了都心疼。为了一个高考,学生们拼命刷题,最后却换来的是健康透支和心理问题。反内卷的钟声,终于敲响了。

你知道吗?很多孩子都累得走不动,家长也总是焦虑,教师更是疲惫不堪。毕竟,大家都被那堆堆的资料、题海战术和日复一日的考试折磨着。如今,“双休”政策悄然开始试点,标志着国家教育体系的悄然变革。对,没错,是“双休”,不是假的,真的让高中生能有周六周日两天的休息时间。是不是有点不敢相信?

有的学校已经开始行动了。比如,江苏的某重点高中试点“双休”后,学生周一的提问深度直接提升300%。这不是玩笑!学生们有了足够的时间休息,精力恢复,思维活跃了,课堂上开始问些更有深度的问题。周六没有再被课本和试题压得喘不过气来,学生们终于能有时间停下来,去做一些自主探索,去做自己真正感兴趣的事。那些关在书本里的学生,终于可以走出去看看这个广阔的世界。

说到这,大家可能会觉得奇怪:“不是减轻课业负担了吗?那不等于减少了教育的‘强度’吗?” 实际上,恰恰相反,这种减负,才是为了让学生更好地成长,培养他们的创新能力,适应未来世界的需求。拿芬兰举个例子,那边学生每年上课时间不过是中国的一半,但人家的创新能力,全球前三。这可是事实,能不让人反思吗?

一方面是为了让学生轻松一点,另一方面却是为了让他们拥有更多“动脑”的时间。传统教育中的“刷题机器”模式,已经过时了。AI能秒杀一份高考真题,连个眨眼的功夫都不需要。而我们培养出来的学生,还在拿着试卷刷题。咱们怎么可能靠这种“内卷式”的应试模式培养出未来的创新人才呢?

记得清华大学的研究吗?那些每天学超12小时的学生,思维发散性得分,居然比普通成年人还低!“时间越多,脑袋越僵化”,这就是问题所在。我们要的是脑袋能活跃的学生,而不是那些死记硬背、只会照搬答案的“机器”。大家想一想:如果学生能把更多的时间用于思考、交流、实践,那他们的脑袋会不会变得更灵活呢?

“双休”政策的背后,是大脑发育和心理健康的双重考虑。青少年大脑前额叶的功能很重要,决定了他们的决策、计划和自控能力。过度的学习压榨大脑,不但伤害身体,还会影响大脑的发育。而睡眠对大脑至关重要,海马体和记忆力的关系,大家应该不陌生吧?规律休息,睡得好,记忆力自然也能提高40%,聪明才智更能发挥得淋漓尽致。

更有意思的是,试点学校还给学生们安排了“项目制学习”。这不是死板的课本,而是让学生动手做,去实验室验证自己的创意,去社会实践中解决问题。说实话,不是每个学生都喜欢死记硬背,但大多数人都能从动手做、解决实际问题中找到乐趣,哪怕是在探索新的领域时遇到困难,依然能在探索中获得成长。

这些改变的影响真的是全方位的。从孩子的脑袋到他们的身体,再到未来的就业市场,改变就像雪崩一样慢慢积累。尤其是高考,已经不再只是为了筛选应试者了,而是开始测试学生的创新能力和独立思考能力。你能靠题海战术拿到的分数,显然无法在这个新的世界中为你打开成功的大门。中国的高考,正在变脸,而我们,能不能跟得上这个节奏?

说白了,人才需求的变化已经来了。2024年,中国高考报名人数达到了1342万,而高校毕业生人数已经达到了1179万。人口结构的变化、教育普及的进程,都让传统的教育模式陷入了危机。没有真正创新能力的人才,已经不能满足未来社会的需求,越来越多的职位不再只看学历,而是看能力。

教育改革的路还很长,尤其是在资源不均的情况下,“双休”政策怎么推得下去,能不能让每个孩子都享受这份平等,依然是个大问题。尽管有些家长支持“双休”,但他们心里也有自己的焦虑——一些有钱的家庭可以利用更好的教育资源,形成更强的“降维打击”,让贫困家庭的孩子在这场教育竞争中落后。

但就算如此,这场教育改革依然值得期待。它不仅仅是一个政策的变化,更是一种思维的改变。它让我们反思过去几十年中,教育是否真的为了学生的未来?是否真正关注了学生的身心发展?如果答案是否定的,那这场改革,可能正是我们对教育最深刻的回应。

给每个孩子更多时间和空间,才是赋予他们真正未来的钥匙。