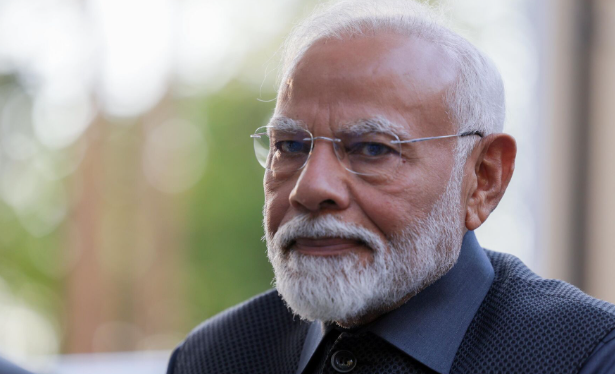

"没有永恒的朋友,只有永恒的利益。"当新德里的政客们还在为莫迪总理访美后的"历史性突破"举杯相庆时,南亚次大陆的火药桶突然被引燃。4月24日深夜,印巴军队在克什米尔实控线爆发激烈交火,这距离莫迪抵达华盛顿仅仅过去23小时。这场看似突发的边境冲突,实则是大国博弈棋盘上的精心落子,而美俄英法的集体沉默,则揭开了地缘政治最残酷的真相。

一、"水与血"的冲突:印巴冲突的24小时

4月22日,印控克什米尔地区的恐怖袭击事件成为导火索。26名游客倒在血泊中,印度媒体迅速将矛头指向巴基斯坦,声称这是"国家支持的恐怖主义"。48小时内,印度政府祭出"断水、断路、断交"三板斧:单方面暂停《印度河河水条约》,关闭印巴唯一陆路口岸阿塔里,驱逐巴方外交人员。

这一系列举措直击巴基斯坦命脉。作为印度河下游国家,巴基斯坦70%的农业灌溉和生活用水依赖该流域。时值春耕关键期,印度河水位已下降至危险线,巴农业部长警告:"若水源被断,将有2000万农民面临饥荒。"更致命的是,印度拒绝共享水文数据,可能导致雨季洪水失控,进一步加剧人道主义危机。

面对印度的"水资源冲突",巴基斯坦以牙还牙。巴方关闭领空、暂停贸易,并在卡拉奇海域举行实弹演习,歼-10CE战机与054AP护卫舰首次实战亮相。边境地区,双方军队已部署超过10万兵力,"布拉莫斯"导弹与"沙欣-3"弹道导弹进入待命状态。

二、大国的沉默:美俄英法的战略算计

当印巴局势剑拔弩张时,联合国安理会陷入罕见沉默。美俄英法五大常任理事国中,只有中国呼吁"保持克制",其余四国集体失语。这种沉默背后,是各自不可告人的战略算盘。

美国:印太棋局的操盘手

特朗普政府在事件调查尚未明朗时,便火速表态"全力支持印度反恐"。美国传统基金会报告直言不讳:"若印度控制克什米尔,可压缩中国在南亚战略空间达30%。"这种支持并非出于道义,而是为"印太战略"铺路——2024年美印军售额达230亿美元,占印度武器进口总量的45%。更耐人寻味的是,美国同时宣布向印度出售F-35战机,而对巴基斯坦的33亿美元军事援助却被冻结。

俄罗斯:能源与军火的双重博弈

尽管中俄巴三国关系密切,俄罗斯却在此次冲突中态度暧昧。俄印2030年贸易额破千亿美元的目标,以及S-400防空系统的交付,使其不愿得罪印度。更关键的是,俄罗斯正通过卢比结算石油贸易,试图将印度纳入"去美元化"阵营。这种经济利益的考量,让莫斯科在克什米尔问题上选择沉默。

英法:殖民遗产的旁观者

作为前殖民宗主国,英法对印巴冲突的冷漠令人心寒。英国外交部仅表示"关注局势",法国则重申"支持印度的民主进程"。这种态度源于历史负罪感——1947年《蒙巴顿方案》刻意制造的克什米尔争端,正是今日冲突的根源。如今,英法更关心如何在中美博弈中"选边站",而非解决殖民地遗留问题。

三、核阴影下的困局:克什米尔的千年之殇

这场冲突的本质,是克什米尔问题的延续。自1947年印巴分治以来,该地区已爆发三次大规模冲突,而核武器的出现彻底改变了游戏规则。

1核平衡的悖论

印度拥有172-180枚核弹头,巴基斯坦则有170枚,双方均具备"相互确保摧毁"能力。这种恐怖平衡使得全面冲突成为不可能,但也让低烈度冲突常态化。分析人士指出,印巴正陷入"斗而不破"的怪圈:既无法彻底解决争端,又不敢真正大打出手。

2水资源的绞索

《印度河河水条约》的破裂,暴露了南亚地缘政治的脆弱性。该条约自1960年签署以来,历经三次冲突仍未中断,被视为"印巴关系的最后防线"。印度此次单方面毁约,不仅违反国际法,更可能引发连锁反应——巴基斯坦已向国际法院提起诉讼,指控印度"实施生态灭绝"。

3代理人冲突的陷阱

双方在克什米尔的对抗,早已演变为代理人冲突。印度指责巴基斯坦支持"虔诚军",巴方则指控印度资助俾路支武装。这种互相指控的背后,是两国通过非对称手段消耗对手的战略。更危险的是,恐怖组织正利用冲突真空地带扩张势力,使局势进一步复杂化。

四、中国的抉择:平衡术与破局之道

作为印巴共同的邻国,中国在这场危机中扮演着关键角色。

1地缘安全的底线

克什米尔与中国新疆接壤,若冲突失控,可能导致恐怖主义外溢,威胁中巴经济走廊安全。该走廊作为"一带一路"旗舰项目,投资超620亿美元,覆盖巴基斯坦40%人口。中国外交部已明确表态:"反对任何破坏地区稳定的行为。"

2调停者的困境

中国的中立立场面临考验。一方面,中巴"全天候战略合作伙伴关系"要求中方支持巴方合理诉求;另一方面,中印关系回暖需要避免选边站。这种平衡在4月25日得到体现:中国驻印度大使受邀听取印方通报,同时向巴方提供10亿美元反恐援助。

3上合组织的破局机遇

作为上合组织轮值主席国,中国正推动通过该框架调解冲突。2001年签署的《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》,为印巴提供了对话平台。印度前外交官阿尼尔·巴杰瓦指出:"若印度坚持对抗,将丧失上合组织的协调能力,这对其反恐斗争不利。"

五、未来的十字路口:和平还是毁灭?

这场冲突的走向,将取决于三个关键因素:

1国内政治的绑架

莫迪政府正面临2025年大选压力,强硬姿态可巩固民族主义选民支持。而巴基斯坦军方同样受制于国内舆论,不敢在主权问题上示弱。这种"民意绑架外交"的困境,使得理性对话空间被压缩。

2美国的战略冒险

特朗普政府试图通过激化印巴矛盾,转移国内关税战压力。若冲突升级,美国可能进一步向印度出售武器,甚至推动联合国制裁巴基斯坦。这种火上浇油的做法,将使南亚成为大国博弈的新战场。

3国际社会的觉醒

联合国难民署警告,印度断水可能影响5000万人口生计。这种人道主义危机,正在唤醒国际社会的良知。中国、伊朗等国已呼吁重启《印度河河水条约》谈判,而世界银行也表示愿介入调停。

当克什米尔的枪声在喜马拉雅山麓回荡时,历史的轮回正在上演。1965年第二次印巴冲突期间,美国曾同时向双方出售武器;1971年第三次冲突时,苏联为印度提供核保护伞。如今,中美俄在南亚的角力,将决定这片土地是走向和平,还是坠入万劫不复的深渊。而那些被大国棋局裹挟的普通民众,他们的命运,或许早已被写进地缘政治的冰冷法则里。