公元1796年,已经执政六十年的乾隆皇帝突然感觉到了一阵深深的疲倦。

铺天盖地的奏折一封又一封,全国各地的要事一件又一件。

如果说当皇帝就是为了日以继夜的工作,那么很显然,乾隆皇帝并不能算是一个工作狂。

年轻时,他曾是一个意气风发的中年人,精明强干,使清朝走上了国力巅峰。

而现在他已经逐渐衰老,变成了一个脑满肠肥的中老年人。

这位中老年人的性格从勤奋变成懒惰,他的个人爱好从治国变成享乐,总而言之一句话:皇帝变了。

乾隆皇帝是个聪明人,他当然也能发现自身的变化。

既然对已经硌的屁股疼的皇位不再眷恋,那还不如直接把皇位让出来。

皇帝打算禅位给自己的第十五个儿子,爱新觉罗·颙琰。

但对“人在家中坐,皇位天上来”的颙琰来说,这绝对不是一个好消息。

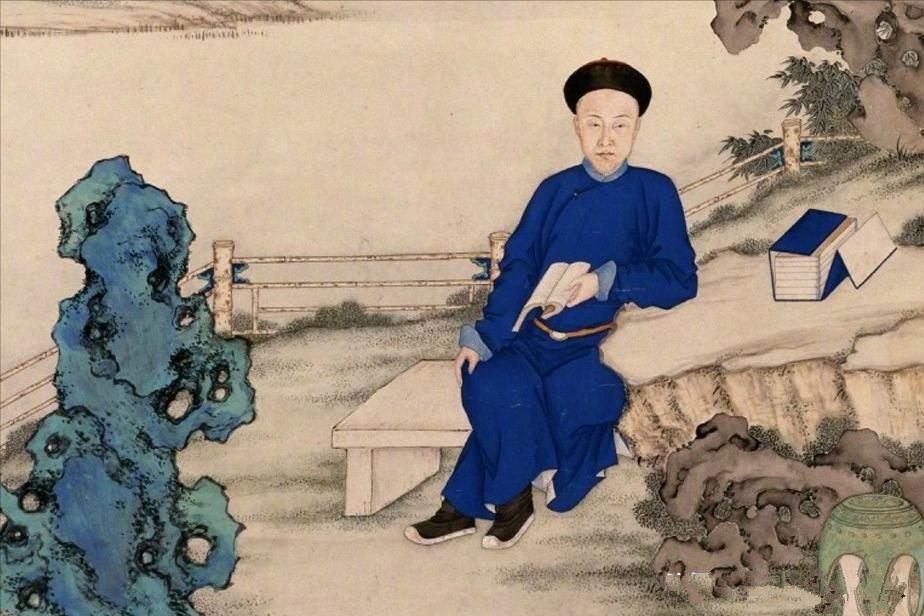

幼年嘉庆 画像

因为他知道,乾隆皇帝,也就是自己的父亲,根本不中意自己。

早年间,皇帝立过自己的嫡长子永琏当太子,没想到永琏同志身体不好,没两天就去世了。

皇帝又立自己的七子永琮当太子,结果一样悲催,永琮早夭,年仅两岁。

这俩儿子都是乾隆皇帝的皇后富察氏生的,俩儿子一前一后双双暴毙,当母亲的一着急一上火,也跟着去了。

皇帝先失爱子,再失爱妻,是又恨又气。

他恨自己身为天子,万民爱戴,九五之尊,但却连自己妻儿的性命也守护不了。

这个现实既悲哀又讽刺:皇帝能决定谁可以死,但却决定不了谁能活。

他更气为什么自己苦心栽培的嫡长子们接连去世,庶出的儿子们却一个一个生龙活虎,膀大腰圆。

皇帝很生气,他把两位太子的死迁怒到了其它儿子,尤其是庶子身上,这其中当然也包括皇十五子,颙琰。

颙琰要面对的现实同样是残酷的。

倘若你想当皇帝,那么就算是苦心孤诣的谋划皇位,往往也只能是竹篮打水一场空。

但如果你本来就消极避世,只想当个闲散王爷,但皇帝生拉硬拽就要让你当皇帝,你同样是死活也躲不掉的。

作为皇帝的第十五个儿子,颙琰同志平时连见上皇帝一面都难,他一直是一个不显山不露水,不被人排挤但也从来没人重视的普通皇子。

而在清朝,大多数普通皇子的命运就是主角的背景板。

颙琰没想到,这一次自己成了主角。

1796年正月初一,北京城里喜气洋洋,花灯高照,鞭炮声此起彼伏,言语喧嚣,不绝于市。

在这样一番热闹的景象之下,颙琰登基了。

颙琰这个名字听起来很生僻,也很拗口,那么我们不妨用他的年号“嘉庆”来称呼他。

毕竟是登基,总不能哭丧着脸,嘉庆皇帝打算收拾心情,往好的方面想一想。

大清幅员辽阔,沃土千万余里,皇帝是万乘之尊,当皇帝的福利待遇肯定是要比当王爷好的。

再者说,当了皇帝,坐拥紫禁城,那么整个天下就是自己说了算,天大地大,自己最大,岂不是美滋滋?

青年嘉庆 画像

但很快,嘉庆就意识到了一个问题。

父亲乾隆虽然让出了皇位,但并没有让出权力。

别说权力,就连地方,乾隆也懒得挪。

清朝自从入主中原后,皇帝按规矩,是要住在紫禁城的乾清宫里的。

乾隆皇帝既然禅位嘉庆,成了太上皇,就应该赶紧收拾铺盖卷儿移居到别殿去。

但我们乾隆同志,一不挪窝,二不搬家,直接常住在乾清宫不走了。

乾隆搬家不搬家,对嘉庆来说倒也无所谓,因为在哪儿办公也是一张桌子一张椅子,但乾隆对自己的工作也指手画脚,霸占着不松手,这事儿办的就不地道了。

太上皇乾隆生平最好的朋友叫做和珅。

珅哥原本是宫中小吏,早年间受乾隆皇帝提拔,一跃成为朝廷大员。

为了感谢皇帝,和珅开始帮皇帝赚钱,怎么赚呢?一半靠做生意,一半靠贪污。

大把大把的真金白银流到和珅的口袋里,除了一部分留给自己中饱私囊之外,大部分还是到了乾隆皇帝的手里。

诸位可能会问,一个皇帝,要那么多钱干什么?

对别的皇帝来说可能没用,但对乾隆皇帝来说,则是必须的。

这位皇帝曾经六下江南,带着几千人浩浩荡荡的到苏杭之地旅游。

正所谓“穷家富路”,皇帝虽然不穷,但出去旅游也是需要经费的。

经费从哪里来?

当然是从和珅的口袋里来。

皇帝花钱如流水,和珅只能变本加厉的贪污,以此来供给皇帝的日常开销。

当然,顺带着往自己兜里放点也是情有可原的。

给皇帝打工也是需要工资的。

所以从某种角度来说,和珅同志就是乾隆皇帝的“钱袋子”。

这是乾隆和和珅的小心思,也是满朝大臣都知道的小秘密。

现在乾隆皇帝已经退下来了,人到晚年,花钱已经没有那么大手大脚了,但他的老伙伴和珅却仍旧停不下来。

和大人的商铺遍布全国,生意早已做到海外,贪污腐败比以往更甚,动辄就是几千两几万两的收受贿赂。

皇帝都不花钱了,你贪污是为了谁?不成了为了你自己了吗?

嘉庆皇帝在还是皇子的时候,对和珅同志的贪污腐败就很有意见,登基之后,立刻就要法办和珅。

皇帝办贪官,本来是件大快人心的事,但这一行为却被乾隆皇帝给制止了。

嘉庆百思不得其解,当然要找父亲问个答案,但当他提出疑问后,乾隆只是笑而不语,没有说话。

他只是静静地看着嘉庆。

这位老态龙钟的太上皇看着眼前意气风华,英气蓬勃的新皇帝,就好像看到了多年前的自己。

公元1799年,乾隆驾崩,龙驭上宾。

乾隆皇帝 画像

父亲死了,嘉庆终于得以亲政。

他要做的第一件事当然就是法办和珅。

和珅同志呢,当然也很配合,没有挣扎,没有反抗,一切进行的都非常顺利。

这位混迹官场半生的老油条早已看透了一切。

皇帝捧你,你位极人臣,杀人放火照样金腰带。

皇帝踩你,你就算是千古忠良,也得落个身首异处的下场。

乾隆对和珅好吗?

不,乾隆是那个最恨和珅的人。

他之所以对和珅屡屡袒护,只不过是咬牙切齿的隐忍。

乾隆知道,自己后半生的骄奢淫逸已经把大清的国库造了个精光,所以在自己有生之年,他必须利用和珅搞钱的能力,大量敛财。

这钱虽然一时之间都落到了和珅的口袋里,但归根结底,和珅只是代为保管。

只要自己一死,嘉庆必然清算和珅,把和珅的家一抄,抄他几个亿的真金白银,大清的国库不就又充盈了?

和珅 画像

以上,是嘉庆把和珅的家抄完之后才想明白的。

但对他来说,父亲如何苦心孤诣的安排已经不再重要,现在是属于他的时代。

在这个时代里,皇帝干了很多事儿。

面对贪官污吏,抄家和珅只是开胃小菜,皇帝之后的雷霆反腐才真正让人措手不及。

我们知道,中国历史上反腐力度最大的皇帝,是明太祖朱元璋。

因为太祖是农民出身,深受元末贪官污吏的残害,他理解人民,又憎恨贪官,所以反腐力度出奇的大,

而嘉庆很显然是拜读过《明史·太祖本纪》,对朱元璋大力反腐的行为大为赞扬,自己也照猫画虎,搞了一场抓贪抓贿的行动。

但奇怪的是,皇帝越是反贪,贪官就越来越多,皇帝今天抓十个,明天能冒出一百个来。

反贪工作进行的一筹莫展,皇帝又开始着手处理清朝治安问题。

说起这事儿,还要怪乾隆。

这位皇帝执政后期,对老百姓的思想管控非常严格,很爱搞文字狱。

文人骚客吟诗作对,搞不好就犯了皇帝忌讳,隔天就得被皇帝抓走打板子。

普通百姓,平时也要谨言慎行,保不齐哪句话被官府的人听去,轻则判刑,重则流放。

皇帝这么一整,百姓们的日子们过的就不安生,日子过不安生,老百姓就陆陆续续开始造反。

乾隆皇帝忙着旅游,百姓造反,反正就是几个乡野小民,皇帝根本不在乎。

到了嘉庆皇帝登基,乡野小民已经发展成了浩荡的起义大军,老皇帝留下的烂摊子,终将要由新人来收拾。

皇帝亲自督战,加班加点,哪儿有叛乱他往哪儿去,熬夜加班996,目的就是希望可以还大清一个四海升平,寰宇廓清。

但奇怪的是,皇帝越是兢兢业业的平乱,叛乱反而越来越多。

川楚教乱、东南匪患、白莲教、天理教一个接一个,给皇帝打了个措手不及。

嘉庆十八年,天理教几百号教徒轻甲疾行,偷偷溜入紫禁城,差点给大清皇室来了个一锅端。

白莲教起义

从中,我们可以发现一个规律,那就是,这位皇帝越是想干好什么,就越是干不好什么。

越是追求什么,就越是得不到什么。

按作者来看,这其实跟嘉庆皇帝的性格有很大关系。

表面上看,皇帝一天也不闲着,忙工作从早忙到晚,各种政令、政策源源不断地从尚书房里传出来,皇帝看起来很勤勉,也很有作为。

但实际上,嘉庆本人并不是什么天资聪颖型的选手,他所有的谋划和想法,制度和规则,全都是借鉴老祖宗们的守成之法,没有一条是自己想出来的。

他走的不是自己的路,而是别人走过的路。

皇帝的忙碌其实是一种瞎忙,他忙得没有意义,也没有目的,他只是希望这种忙碌能带给自己一种安全感,同时告诉天下世人,文武群臣,自己没闲着。

皇帝当然很痛苦,不仅痛苦,还很迷惑、焦虑、悲伤。

但皇帝只能走下去,因为帝王之路,就是这般孤独。

当人们评价嘉庆时,一般都会说这位皇帝比较平庸,但作为作者,我有截然不同的看法。

我认为嘉庆皇帝虽然平庸,但却并不平凡。

平庸是说一个人的能力,平凡是说一个人的性格。

嘉庆皇帝的能力也许差强人意,但他的性格却是古今罕见,甚至可以说是首屈一指的。

当然,这一点也很显而易见,毕竟他的庙号叫做“仁宗”。

中国历史悠远漫长,五千多年里,一共诞生了四百多位皇帝,但庙号叫仁宗的,只有四位。

而这四位,无一不是大贤大善之人。

舍弃那些复杂沉重的历史事件,我们来看一眼嘉庆皇帝执政时的一个细枝末节。

皇帝执政二十五年,其中有二十四年,每年都免除各地钱粮税收,年年如此,风雨不误。

根据统计,全国欠下皇帝的粮食,大概有四百多万石。

这条历史记载,只被记载在《清史稿》中一个不起眼的小小角落里,但我今天一定要着重地拿出来表扬一下嘉庆皇帝。

嘉庆皇帝 晚年

这是一位心怀百姓的帝王。

他尊孔重孝,轻徭役,薄赋税,对待大臣有礼有节,对待贪官雷厉风行,他一心希望可以通过自己努力让这个世界变的更好。

哪怕最后换来结果只是后人们一句又一句的批评。

但我想,嘉庆从不后悔自己做过的一切。

一个人穷极一生,尽力而为,无怨无悔,他践行了帝王的使命,已然问心无愧。

结果固然重要,但结果真的有那么重要吗?

历史悄无声息地留下了它的答案。

公元1820年,这一年是个不同寻常的年份。

西班牙发生兵变,传统的封建势力遭到冲击,君主立宪制在西班牙正式施行。

南极洲被发现,缅因州并入美国版图。

科学家奥特斯发现了电流的磁效应。

也就是在这一年,一声勤奋却无为的大清皇帝爱新觉罗·颙琰驾崩了。

皇帝大行而去,留给了人们一个不确定的未来。

这个未来有清朝国内风起云涌的变化,还有西方文明一次又一次的冲击。

有人说这是转折点,有人说这是新世界,还有人说,这是封建王朝,最后的叹息。