近年来,全球范围内的电动汽车(EV)市场正在以惊人的速度增长,这是技术进步、环境政策以及消费者需求共同推动的结果。随着车辆数量的激增,电动汽车的安全性问题也逐步显现,尤其是在动力蓄电池的安全性方面。动力电池是电动汽车的“心脏”,其安全性直接关系到乘员的生命安全和公众的信任。因此,当中国工业和信息化部在2023年发布的新安全标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)引发了热议,各界对这一标准的必要性、合理性以及未来的影响展开了广泛讨论。

电动汽车动力蓄电池安全标准的制定,背景首先源于近年来频繁发生的电动车火灾事件。从特斯拉到国内的比亚迪,几乎每个知名品牌的电动汽车都曾经历过电池起火的事件。早在2020年,特斯拉就因一系列电池包相关的起火事件引发了舆论的广泛关注。虽然电动汽车的起火概率低于传统燃油车,但任何一起电动汽车火灾事件都可能引发人们对这种新型交通工具的恐慌和质疑,同时对整个行业的信誉造成损害。

在公众对电动汽车安全性的关注与日俱增之际,中国政府迅速采取行动,实施了新的电池安全标准。这一新规被业内人士称为“史上最严电池安全令”,标志着我国在动力电池的安全监管上从“被动防御”转向“主动阻断”的新阶段。其核心目标在于提升电池的整体安全性能,确保在热失控等情况下,车辆不会发生火灾或爆炸,并最大程度减少对乘员的伤害。

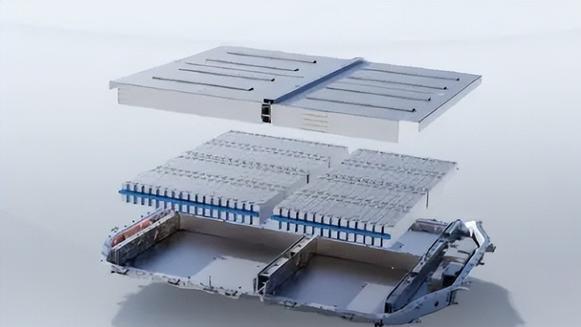

新标准在热扩散测试、机械防护、快充耐久性等多个关键领域进行了系统性的升级。例如,原有标准要求电池系统在热失控后要在5分钟内不起火、不爆炸,而新的标准则提升至“不起火、不爆炸”。另一个显著的变化是,在底部撞击测试中,新规要求电池包必须能够承受150J能量的撞击而不造成泄漏或破裂,这在面对中国复杂的路况时尤其重要。

在此基础上,新规还引入了快充循环后的安全测试,要求电池在经历300次快充循环后进行外部短路测试,且整个过程必须达标。由于快充技术日益普及,这项要求实际上是在提醒电池制造商,快充对电池稳定性所带来的挑战必须被重视并解决。为了满足这些新标准,企业不得不对电池材料和设计进行优化,应用更为先进的技术,如耐高温的隔膜和硅基负极材料等。

这一系列新的要求不仅提升了电动汽车的安全标准,对行业的影响也将是深远的。随着新规的实施,技术升级的竞争将加剧,市场也将迎来洗牌。头部企业如宁德时代与比亚迪,凭借在安全技术上的优势,必将进一步巩固其市场地位。而相对于技术实力较弱的二线企业,他们将面临巨大的改造压力,有可能在市场中被淘汰。行业集中度的提升也会是一个不可避免的趋势,预计未来将有超过30%的二线电池企业因无法适应新规而关停产能。这种现象在市场经济中并非罕见,但在电池行业的快速变迁中,如何保持竞争力则成了所有企业不得不面对的现实问题。

虽然新的安全标准的实施是一个复杂的过程,但其影响却是积极的。电动汽车自燃风险的降低,将有助于提升消费者对新能源车辆的信心,从而推动市场的进一步渗透和发展。数据显示,2022年中国电动汽车的市场渗透率已经达到30%左右,预计到2025年这一数字可能会进一步上升至50%以上。随着消费者对电池安全性的关注乃至日益提高,企业将被迫加强产品的研发和创新,从而推动整个技术水平的提升。

电池安全标准的升级也意味着电池技术的演变。固态电池、半固态电池等新型技术由于其优越的热稳定性,正在逐渐成为市场的热门选项。上汽集团近期宣布将在2027年推出其首款全固态电池,较现有的锂离子电池具有更高的能量密度和安全性。此外,智能电池管理系统(BMS)也将成为企业研发的重点,以满足更严格的报警及热扩散控制要求,从而提升电池的整体性能。

从大的视角来看,电池安全标准的升级并不是短期的行为,而是长远的发展战略。它将引领整个电动汽车行业走向更安全、更高效的未来。在这个过程中,各大车企与电池制造商须紧密合作,共同应对挑战,实现供应链的协同与优化,以应对日益严格的安全标准。

综上所述,中国在电动汽车动力蓄电池安全标准上的重磅升级,不仅是为了回应日益增长的市场需求,还意味着对行业未来发展的全新布局。在全球竞争愈加激烈的背景下,提高产品的安全性和消费者信任度是每一个电动汽车制造商必须面对的挑战。虽然前路漫漫,但如今已然迈出了坚实的步伐。

未来的电动汽车市场,将不仅仅是交通工具的竞争,更是技术、创新与安全的全面较量。企业的成功与否,不再取决于单一的电动车型或低价策略,而是将与其技术储备、行业壁垒及消费信任息息相关。随着电池技术的不断进步和政策标准的不断完善,相信电动汽车行业必将在未来迎来更加辉煌的发展阶段。

雷公电母,你说谁能扛得住?[吃瓜]