在北洋军阀时期,存在着一个不成文的“潜规则”,即各派系打仗,无论是普通的士兵,还是手握重兵的大帅,只要在战场上失败,主动宣布下野,交出兵权和地盘,通常就能保住性命,甚至还能得到一定的优待。

这种“不杀降”的“潜规则”,乍听起来似乎有些不可思议,用一句老百姓常说的话来概括,那就是:“做人留一线,日后好相见。”

北洋军阀虽然派系林立,但彼此之间往往有着千丝万缕的联系。很多军阀将领,要么是同乡,要么是同学,要么是上下级关系,甚至是亲家关系。这种错综复杂的人际关系,使得他们在战场上兵戎相见的同时,又保留着一份“香火情”。正所谓“抬头不见低头见”,今天你放我一马,明天我可能也会放你一马。

当然,这种“不杀降”的“潜规则”,也并非是绝对的,有些人也曾经破坏了游戏规则,比如徐树铮,比如张宗昌,又比如孙传芳,其结局可想而知。

在他们三个当中,当属孙传芳的分量最大。

孙传芳,字馨远,1885年生于山东泰安,北洋军阀小字辈中的佼佼者,巅峰时期曾出任浙、闽、苏、皖、赣五省联军总司令,与直系吴佩孚、奉系张作霖等军阀势力,并驾齐驱。

1925年10月,孙传芳被东南五省推为“盟主”,率联军讨伐奉系。奉军一触即溃,连续丢失上海、江苏、安徽等地。

张作霖随即派出山东督办张宗昌南下率军增援,张宗昌委任施从滨为前敌总指挥兼第47混成旅旅长,率先头部队前往徐州。

施从滨生于1867年,早年投身北洋新军,是北洋系中资历较老的将领。

张宗昌主政山东后,对施从滨委以重任。当时,施从滨年近六旬,早有归隐田园之意,但张宗昌一直不允许。

这一次,听说要跟孙传芳作战,施从滨更是一百个不情愿,本想推辞,但终究架不住张宗昌的连番上门劝说。

张宗昌许诺,赶走孙传芳后,就保荐施从滨当安徽督办,衣锦还,施从滨这才接受了前敌总指挥一职,率部南下徐州增援。

开战之初,施从滨带着部队,一路南下,打得还挺顺手。很快,就占领了安徽的蚌埠。这蚌埠,可是个军事要地,谁占了这里,谁就有了战略优势。

施从滨占了蚌埠,心里挺得意。他觉得,孙传芳也不过如此,看来这东南五省,迟早也是自己的囊中之物。

可他万万没想到,这是孙传芳给他设下的一个圈套。

孙传芳这人,外号“笑面虎”,可不是白叫的。他表面上不动声色,暗地里却调兵遣将,准备给施从滨来个“瓮中捉鳖”。

等到施从滨的部队进了蚌埠,孙传芳的“大网”就收紧了。他派出了手下最得力的两员大将——谢鸿勋和卢香亭,带着精兵强将,悄悄地把蚌埠给包围了。

等到施从滨发现不对劲的时候,已经晚了。他的部队,被孙传芳的军队围了个水泄不通。

施从滨一看这架势,知道自己是中了计。他赶紧下令部队突围。可是,往哪儿突呢?往东、往西、往南,都是孙传芳的人。只有北面,看起来好像有个缺口。

施从滨想,这可能是孙传芳故意留的,想让自己往北逃。可他也没别的办法,只能硬着头皮往北冲。

结果,刚跑到固镇,就中了孙传芳的埋伏。

原来,孙传芳早就料到施从滨会往北逃,提前在固镇设下了伏兵。等到施从滨的部队一到,伏兵四起,杀声震天。

施从滨的部队,本来就士气低落,再加上被围困了这么久,早就没了斗志。这一仗,打得那叫一个惨,不到半天,就全军覆没了。施从滨本人,也成了孙传芳的俘虏。

按说,这俘虏了敌方的大将,也算是立了大功。可接下来发生的事,却让所有人都大跌眼镜。

孙传芳把施从滨押到了自己的面前,冷冷地看着他。

“施将军,别来无恙啊。”孙传芳语气中带着一丝嘲讽。

施从滨知道自己落到了孙传芳手里,凶多吉少。但他还是抱着一丝希望,希望孙传芳能看在大家都是北洋出身的份上,放自己一马。

“孙大帅,咱们同出北洋,也算是同僚一场。这次,是我有眼不识泰山,冒犯了您。还请您大人大量,饶我一命。”施从滨低声下气地说。

孙传芳听了,哈哈大笑:“施从滨啊施从滨,你还真是天真。你以为,这是过家家呢?这是战场!战场上,只有胜负,没有情面!”

一旁的卢香亭,觉得有点儿不妥。他凑到孙传芳耳边,小声说:“大帅,施从滨毕竟是奉系的要员,杀了恐怕有后患,不如把他关押……”

孙传芳一瞪眼,打断了卢香亭的话:“怎么,你也想替他求情?我告诉你,今天我就是要杀鸡儆猴,让所有人都知道,跟我孙传芳作对,是什么下场!”

说着,孙传芳一挥手,下令:“来人,把施从滨给我推出去,斩首示众!”

“大帅,三思啊!”卢香亭还想再劝。

“不必多言!我意已决!”孙传芳斩钉截铁地说。

就这样,施从滨被五花大绑,押到了刑场。

行刑的过程,极其残忍。据说,施从滨是被“慢刀割头”处死的。他的头颅,被挂在了蚌埠车站的旗杆上,示众三天。

孙传芳这一手,可真是把所有人都给惊着了。

要知道,在北洋军阀混战的那些年里,虽然各派系之间打来打去,但很少有杀害高级将领的。大家都有个不成文的规矩,那就是“不杀降”。

这规矩,说白了,就是“做人留一线,日后好相见”。大家都是在一个圈子里混的,今天你放我一马,明天我可能也会放你一马。谁也不想把事情做绝,给自己结下死仇。

可孙传芳呢,偏偏就不信这个邪。他杀了施从滨,而且还杀得这么残忍,这等于是在向整个北洋军界宣战。

消息传开后,整个北洋军界都炸了锅。

张作霖听到这个消息,气得暴跳如雷:“孙传芳这小子,简直是丧心病狂!杀人不过头点地,他为什么要虐杀施从滨?还把人家的脑袋挂起来示众?他这是不打算给自己留后路了吗?”

远在湖北的吴佩孚,听到这个消息后,也感到非常不满。他摇了摇头,说道:“孙传芳这事,办得太不地道了。咱们北洋系之间,虽然打来打去,但总归还是有些规矩的。他这么一搞,以后大家还怎么相处?”

孙传芳杀了施从滨,虽然一时之间震慑住了对手,但也让他成了众矢之的。他打破了北洋军阀之间的“潜规则”,也给自己埋下了祸根。

施从滨有个女儿,名叫施剑翘。这可不是个普通的闺阁小姐,而是个性格刚烈、有胆有识的奇女子。

当父亲遇害的噩耗传来,远在他乡的施剑翘,如遭晴天霹雳。她简直不敢相信,自己那戎马一生的父亲,竟然会落得如此下场。

悲痛欲绝的施剑翘,顾不得路途遥远,星夜兼程赶了回去。当她看到父亲那惨不忍睹的尸体时,再也控制不住自己的情绪,放声大哭。

在安葬了父亲之后,施剑翘跪在父亲的灵前,咬牙切齿地发誓:“爹,您放心,女儿一定替您报仇!孙传芳这个恶贼,我一定要让他血债血偿!”

从那一刻起,“为父报仇”,就成了施剑翘生命中唯一的目标。

为了复仇,施剑翘做了很多准备。她知道,自己一个弱女子,想要对付孙传芳这样的军阀头子,难于登天。但是,她没有退缩,而是选择了隐忍和等待。

她做的第一件事,就是放足。

在那个年代,很多女子都裹小脚。施剑翘也不例外。但是,她知道,要想复仇,就必须有一双能跑能跳的脚。于是,她忍着剧痛,毅然决然地放开了自己裹了多年的双足。

她做的第二件事,就是练枪。

施剑翘知道,自己手无缚鸡之力,要想杀死孙传芳,必须要有过硬的枪法。于是,她四处寻访名师,苦练枪法。

与此同时,她还四处打听孙传芳的下落。她知道,只有找到孙传芳,才能有机会报仇。

这一找,就是十年。

十年的时间,足以改变很多事情。当年的“东南王”孙传芳,早已在军阀混战中败下阵来,隐居到了天津。

1935年,施剑翘终于得到了一个确切的消息:孙传芳经常去天津的一个佛教居士林听经。

听到这个消息,施剑翘的心,一下子提到了嗓子眼。她知道,自己等待多年的机会,终于来了。

为了不打草惊蛇,施剑翘没有贸然行动。她先是化名为“董慧”,然后通过一位女居士的介绍,成功地混入了居士林。

进了居士林,施剑翘每天都早早地去,装出一副虔诚礼佛的样子。其实,她的眼睛,一直在暗中观察着孙传芳的一举一动。

她发现,孙传芳这个人,虽然已经退出了军界,但还是保持着一些军人的习惯。比如说,他走路的时候,腰板挺得笔直;他说话的时候,声音洪亮;他听经的时候,总是坐在前排。

施剑翘还发现,孙传芳每周三、周六,必定会来居士林听经。

掌握了这些情况后,施剑翘开始制定详细的复仇计划。她知道,自己只有一次机会,一旦失手,就再也没有机会了。

1935年11月13日,星期三。这一天,终于来了。

施剑翘像往常一样,来到了居士林。她穿着一身素色的旗袍,手里拿着一本佛经,看起来跟其他的女居士没什么两样。

但是,谁也不知道,在这看似平静的外表下,隐藏着一颗多么坚决的心。

施剑翘走进居士林,一眼就看到了坐在前排的孙传芳。她深吸了一口气,努力让自己平静下来。

她先是在佛像前拜了几拜,然后,慢慢地向孙传芳走去。

走到孙传芳身后,施剑翘停下了脚步。她借口说炉子太热了,想换个位子,巧妙地取得了孙传芳身后有利地形。

一切准备就绪,施剑翘从怀里掏出了早已准备好的手枪。她双手握枪,瞄准孙传芳的后脑勺,毫不犹豫地扣动了扳机。

“砰!”

一声枪响,划破了佛堂的宁静。

孙传芳应声倒地。

施剑翘怕他不死,又连开了两枪。

枪声一响,整个居士林都乱了套。大家伙儿都吓傻了,不知道发生了什么事。

施剑翘扔掉手枪,站在那里,大声喊道:“我是施剑翘,今天是来为父报仇的,如今心愿已了,绝不连累旁人!”

说着,她从怀里掏出一叠传单,撒向空中。传单上,详细地讲述了她父亲施从滨的冤情,以及她自己十年复仇的经历。

在场的居士们,这才明白过来是怎么回事。大家议论纷纷,有的对施剑翘表示同情,有的则对孙传芳的死感到惋惜。

施剑翘呢,她站在那里,一动不动。她知道,自己已经完成了复仇的使命,接下来,就等着法律的裁决。

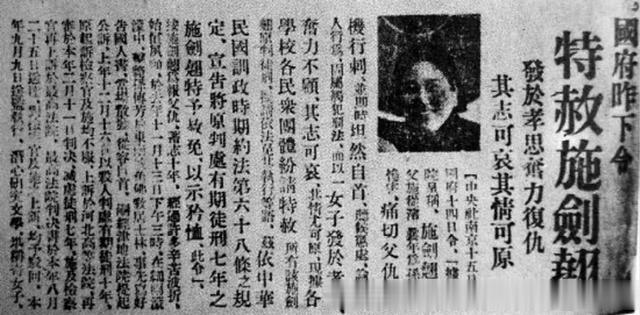

施剑翘刺杀孙传芳的消息,很快就传遍了全国。各大报纸纷纷报道了这件事,引起了社会各界的广泛关注。

有人说,施剑翘是“巾帼英雄”,是“侠女”。也有人说,她这是“以暴制暴”,是“违法犯罪”。

但是,不管怎么说,施剑翘为父报仇的故事,还是感动了很多人。大家都觉得,她是一个有情有义、敢作敢当的女子。

在社会各界的呼吁下,法院最终对施剑翘从轻发落。她仅仅被关押了11个月后,就被特赦释放了。

“做人留一线,日后好相见”,这句老话,孙传芳没有听进去。他当年为了立威,不惜打破“潜规则”,残忍地杀害了降将施从滨。结果,却给自己惹来了杀身之祸。

施剑翘为父报仇的故事,也给世人留下了一个深刻的教训:凡事不可做绝,否则,必将自食其果。