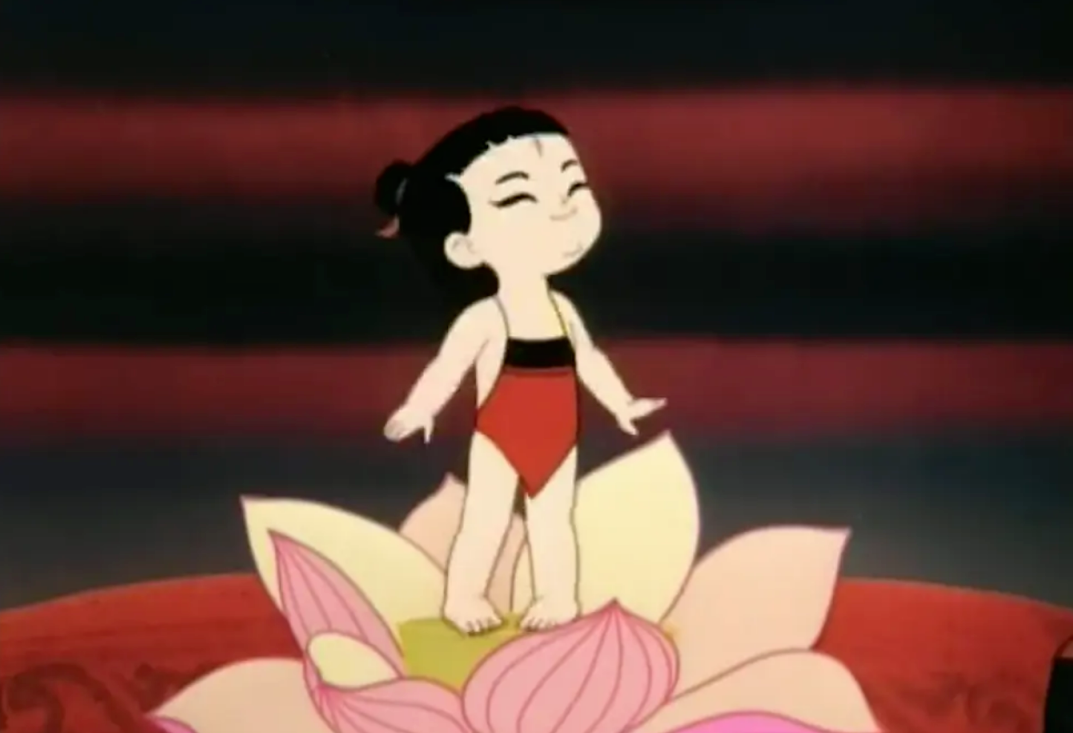

陈塘关李靖,官居总兵,威震一方。享人间富贵,兼家庭幸福。夫人殷氏体贴贤淑,三个麟儿耀祖光宗。长子金吒师从文殊天尊,次子木吒求学普贤真人。三子哪吒更是神仙官下凡,灵珠子化身,为姜子牙先行开路,于封神书榜上有名。

照理说,有子如此,本是喜事一桩。如何演义不过几回,便闹到父亲打毁儿子、儿子追杀父亲的地步?

评李靖哪吒之父子成仇,人多将其归结于哪吒天性顽劣、李靖为人无情。

说那哪吒天性顽劣,一言不合就残杀龙王三子,更蛮狠放肆鞭打东海老龙。

再说那李靖为人无情,儿子出生竟能举剑便砍,儿子犯错只会生气发威。

为此,改编作品中没少为两位主人公找补。

哪吒不能天性顽劣,所以他和三太子的纠纷就必定事出有因。通常改编思路就是将龙王三太子塑造成一个为祸百姓的恶霸,从而使哪吒能变成为民除害的小英雄。可怜那小龙,死得不明不白,死后还要被人用道德污水鞭尸。

而李靖也不能无情,只是一个不善表达感情的“典型中国父亲”。他内心深藏着对儿子的爱,却找不到合适的方式去教育这个顽劣的小孩。

李靖在原文中对哪吒有没有父子亲情?当然也有。李靖劈开肉球后,里面跳出个孩子。他“上前抱起来,分明是个好孩子,又不忍作为妖怪坏他性命,乃递与夫人看,彼此恩爱不舍。”

只不过,李靖真正的问题并不在于找不到表达方法。

从举剑劈肉球对比恩爱这个“好孩子”,就可以看出李靖的问题:他只会有选择性地爱哪吒。当哪吒符合他心意,他便会将其当成儿子。而一旦哪吒与自己设想不符,他就会不自觉地想法摆脱。

其实,“哪吒天性顽劣,李靖为人无情”,都是只见其表,未探其里。

导致父子两反目成仇的根本原因在于:哪吒是神仙下世,天命不凡。而凡人李靖没有能力养育这样的儿子。

生养子女,最大的挑战并不是供其吃喝、抚养长大,而是将自己与另一个随机产生的主体进行命运绑定。人迎战自己的命运已经吃力,再与他人共担祸福,难免小心。李靖的“无情”,其实就是这份小心。

哪吒出生,李靖见到肉球,举剑就砍,是因为他将夫人怀胎三年生下来的“东西”视作妖怪。所谓妖怪,就是“并非常人”。如果是“妖怪”,那么这就不能是自己的孩子,而是一个应该尽快除掉的“东西”。

因为,自己没有办法与妖怪绑定命运。

还好肉球劈开后,见到的是个“好孩儿”。很难说,如果哪吒长得如同变异后的雷震子,会是什么下场。

即便是“好孩儿”,李靖依然未能打消“哪吒是否能留”的疑虑。太乙真人前来贺喜,算过哪吒的时辰,连称“不好”,“此子出生于丑时,正犯了一千七百杀戒”。

此时,李靖的第一反应就是,“此子莫非养不得么?”

而他之所以继续抚养哪吒,也是因为得到了“非也”的回复。太乙真人地位非凡,这句话算是为哪吒做了背书,也算是向李靖做了承诺:未来如有灾难,自有道家担待。

或曰,这哪吒,天赋异禀,才能非凡,还能自备武器,连花费都省一笔,岂不该家长都盼望得到的好孩子?

此乃只知其一,不知其二。

非常之人,往往有非常之命。而欲建非常之功,也往往需要历经非常之劫。改编作品中为了使人能够理解哪吒,总为他增加正义的理由。这使其容易变成老幼皆宜的童话作品,却削弱了故事本身的内涵。

比较而言,《演义》对于哪吒“闯祸”的编排就更加成熟:没有非黑即白的对错,只有机缘巧合的冲突以及不当处理后的激化,结果发生惨剧。

哪吒一共闯了两次祸:第一次杀小龙;第二次杀童子。

杀童子一事纯属巧合。哪吒见后院有副弓箭,觉得自己应该勤加练习,于是就拉弓射箭。熟料此乃乾坤弓、震天箭。一箭竟射到骷髅山白骨洞,正中石矶娘娘门人碧云童子的咽喉。

此事过于随机,所以改编中很难处理,往往不提。却不知,这恰是哪吒命犯杀戒的典型体现。

碧云童子固然死得无辜,哪吒杀人之罪也着实犯得委屈。太乙真人知道后,虽骂了句孽障,也只能评价“乃是天数”。

至于杀小龙一事,尽管抽龙筋这种残忍的情节,实际上亦是一件耐人寻味的巧合。

这件事之所以出了龙命,主要在于两点:

首先,夜叉也好,三太子也罢,在哪吒眼中都是畜生。这绝非脏话。

夜叉“面如蓝靛,发似朱砂,巨口獠牙,手持大斧”。至于三太子,哪吒一用力,打出元身,又发现其是条小龙。在他看来,他所打死的都是妖怪,和下海捉鱼、上山打虎、他父亲举剑砍了肉球是一样的。

他抽出龙筋,是因为孝心大发,打算“绦与俺父亲束甲”。这和鱼翅下酒、虎骨入药又没什么区别。

当然,更重要的,还是哪吒本领实在太大。一般小孩,看见妖怪持斧前来,也就吱哇乱叫地回家找妈妈。偏是他,敢对骂还敢打架。

事情缘起更是因为他的非凡:当日天气热,他在河边洗澡,谁知道,拿着混天绫“摆一摆,便江河晃动;摇一摇,就乾坤动摇”。无心之举引发东海水晶宫晃得乱响,从而钓出是与非来。

所以非常之人必有非常之劫,躲不过的命而已。

但是,能耐可以天赋,修行还靠个人。

倘若哪吒认知见识广博一点,知道即便非我族类,亦有父母兄弟,就算动物牲畜,也当仁慈爱惜;

倘若哪吒为人处世成熟一点,在夜叉小龙打来之后能忍一时风平浪静,在南天门见到敖光后能退一步海阔天空;

事情原不至于搞到上天下地。

可他毕竟还是个七岁的小孩。这里当然不是要给哪吒脱罪。无论年纪大小,人总要为自己的行为承担后果。劫难不是推卸责任的理由,却该是让自己提高的契机。

他需要教育、需要指导、需要有人指出他的问题所在并在之后的“惩罚/修行”中去改进,不需要包庇、溺爱自己的家长,但也不需要一个即刻与自己脱离关系的家长。

上面一直在用“闯祸”来定义哪吒的所作所为。这并非随意,却是引用李靖。

哪吒向父亲献上龙筋腰带时,李靖被吓得“张口如痴,结舌不语”,半晌大叫“你惹下无涯之祸”。

龙王要上奏玉帝,他埋怨殷夫人曰:“我李靖求仙未成,谁知你生下这样的好儿子”。

殷夫人也泪如雨下,指责哪吒,“辛辛苦苦生下你,谁知你是灭门绝户之祸根”。

言外之意:多希望你不是我儿子。

本就一脸懵的哪吒,迎面遇到的,是父母泼来一脸埋怨。而这种埋怨产生了两个糟糕的效果:

一、哪吒愈发内疚不安。不安不是因为伤了性命、造成了伤害,内疚只是因为自己可能牵连家人。所以之后,他全然不考虑自己行为的妥当,只要结果不至于影响到父母,不至于招致埋怨便可。

二、问题的重点开始偏移。有意也好、无知也罢,哪吒都是一口气夺了三条性命。本来事情的关注点应该是如何弥补受害者、厘清原委、避免再犯。但,李靖一家的关注点却放在了内部责任分配。于是,李家与龙王/石矶的误杀风波硬生生变成了“李靖父子如何不相互拖累”的课题。

有两句话表明此时哪吒在家中已经完全找不到任何依靠。

一句是他说“一人做事一人当”。

另一句是他跪而禀曰:“师父说我不是私自投胎至此”。这句令人挺心疼。常听有父母会埋怨“怎么有你这么个孩子”。孰知,投胎也不是孩子可以选择的事。

不过,关于李靖的抱怨,与其说他是无情,不如说他是无能。当年是因为太乙真人背书,他才养了哪吒。如今哪吒可能使自己命运发生变故,他自然第一时间要撇清关系。

其实,这里的能力并非指战斗能力,更重要是在变数面前依然镇定的心性,是了悟命运无常并欣然接受的修为。原文说,李靖本人虽然在人间事业有成,但一直“仙道未成”,恐怕也是限于此。

“非常”的哪吒自可洒脱地去应对这“非常”的命运,否则,面对四大龙王围攻时,他也不可能平静地提出并执行“自杀以不累双亲”。

但,平凡又被捆绑命运的李靖却会对这些“非常”感到吃力。

哪吒故事中,最精彩的莫过于哪吒剜肠、剔骨还于父母的情节。他的“一人做事一人当”绝不是什么轻狂少年赌气的言语,却是危急时刻的担当与勇气。

这一幕,壮烈决绝。

“哪吒右手提剑,先去一臂膊,后自剖其腹,剜肠剔骨,散了七魂三魄,一命归泉。”

决绝,因为这是对“身体发肤受之父母”的终极反叛。身为子女,竟要将父母的恩赐全部舍弃以与断绝关系。

壮烈,因为这亦是“忠孝仁义”枷锁下最撕心裂肺的呐喊:一个潇洒的灵魂,在错误的时机,托生于无法承受他的人家。他无法改变命定的杀戒,却又不能无视骨肉牵绊,唯有放弃“自己”以重获“自己”。

他之所以让很多人产生共鸣,或者不是因为他有多英雄、有多叛逆,而是和孙悟空一样,他有一种沉沉的孤独感。

原文中,从哪吒决定剜肠剔骨到一命呜呼,李靖都一言未发。显然,在他心中,这确是最好的解决方式。所以,这也不仅是哪吒单方面的反叛,更是两父子达成的默契。

可是,父母子女的牵绊又何尝不是另一种无法改变的命数?

哪吒以为还了骨肉,与他无干,便无父母之情。熟料,当灵珠子脱生为哪吒那刻起,他便不可摆脱地成为了李靖和殷夫人的儿子。即便是要再生,依然得由殷夫人为他铸造金身、建造行宫,方可享烟火。

这一层,李靖显然比哪吒清楚。所以重生时,情节轮回。不是哪吒自己剜肠剔骨、了却父母之情,而是李靖主动打碎了哪吒金身,阻止哪吒复活,明确表示我不想你做我的儿子。他很明白,自己罩不住这个孩子,又无力共同承受这个孩子的命运。他的再来,只会带来祸患。

平心而论,这个想法,对于普通人而言并非十恶不赦。他能看到的前途,只是大商朝的地方官。在最稳妥的人生规划中,他能仕途顺利,平平安安就行。除去一个口口声声要助成汤夺天下的逆子,减少命运的不确定性,也算理性。

而这个选择终将父子间矛盾挑破。以莲花之身重生的哪吒开始追杀李靖,因为“毁打泥身之事,其实伤心”。被追到走投无路的李靖自叹合该如此,决定以刀戟自尽,免受羞辱。

两个人段位相差过大。却非要命运相连。既不能解绑,又不能因此造成人伦惨案,唯一破局的方式就是提高李靖的段位。

燃灯道人为李靖加持了两项内容:

一是馈赠宝塔。李靖晋升托塔李天王,在能力上获得提升,至少能够降服哪吒。

一是为李靖指点武周伐纣的未来。李靖将与哪吒一并辅佐明君,共为一殿之臣,在事业上获得提升,命运牵连也就顺理成章。

《演义》里神幻的情节不少。关于命数的交代,虽有道家的哲思,但阐述时,常常会给人太乙真人助纣为虐、哪吒童子仗势欺人的感觉。石矶娘娘之死的段落犹然。

但整个故事还是满发人深省的:我们无法摆脱与父母子女共同命运的牵绊,却可以想想自己在其中的作为。

当我们以“为你好”之名去评论、干涉对方的生活时,我们顾虑的是他们的幸福,还是因此可能给自己带来的不便与麻烦?

当我们坚称“我自己负责”去我行我素时,我们又是否真有能力保证自己的放肆任性不会使家人承担不必要的负累与伤害?

哪吒总有太乙真人助他重生,李靖终有燃灯道人送他宝塔,但我们拥有的只是彼此而已。