1983年的春晚舞台上,陈佩斯和朱时茂的《吃面条》让无数观众笑得前仰后合。

这个节目不仅成为了当年春晚的最大亮点,也标志着小品这一艺术形式在中国正式诞生。

从那一刻起,陈佩斯的名字便与小品紧密相连,成为几代人心中的喜剧大师。

然而,令人意想不到的是,这位在喜剧领域辛勤耕耘40多年的老艺术家,竟然没有一项能证明他成就的奖项,甚至连国家一级演员的称号都与他擦肩而过。

陈佩斯的起点

1983年之前,小品在中国还是一个鲜为人知的艺术形式。

陈佩斯和朱时茂突发奇想,以报考演员过程中闹出的各种笑话为素材,精心编排了《考演员》。

他们反复琢磨每一个笑点,不断调整表演的节奏和表情。

陈佩斯一会儿模仿着考生紧张又滑稽的样子,一会儿又和朱时茂探讨如何让包袱抖得更响。

这种专注的态度仿佛整个世界都只剩下这个节目。

《考演员》在哈尔滨一经演出,立刻引起了轰动。

观众们被这种新颖的表演形式深深吸引,现场笑声和掌声此起彼伏。

黄一鹤导演在观看了他们的表演后,眼前一亮,当即决定邀请陈佩斯和朱时茂带着原创作品《吃面条》登上当年的春节联欢晚会。

登上春晚舞台

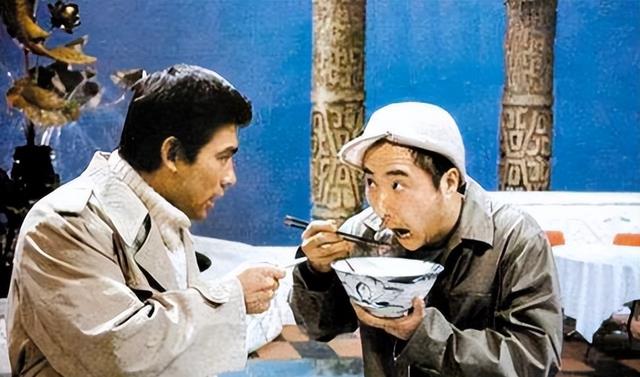

登上春晚舞台的《吃面条》,无疑是一颗重磅炸弹。

陈佩斯在节目里狼吞虎咽吃面条的画面堪称经典。

只见他端起一碗面条,大口大口地往嘴里塞,吃得满脸都是汤汁,肚子也随着吞咽不断起伏。

那夸张又自然的表演,让台下的观众笑得前仰后合,有的甚至笑出了眼泪。

整个节目下来,包袱一个接一个,笑料不断,欢乐的氛围通过电视屏幕传递到了千家万户。

然而,这么精彩的节目差点无缘春晚舞台。

在那个年代,文艺作品更强调思想意义,陈佩斯和朱时茂滑稽、搞怪的表演方式遭到猛烈抨击。

好在黄一鹤导演力排众议,顶着巨大压力坚持让他们上台表演,这才有了春晚历史上的第一个小品。

不断创新与争议

此后,陈佩斯和朱时茂成为了春晚的常客。

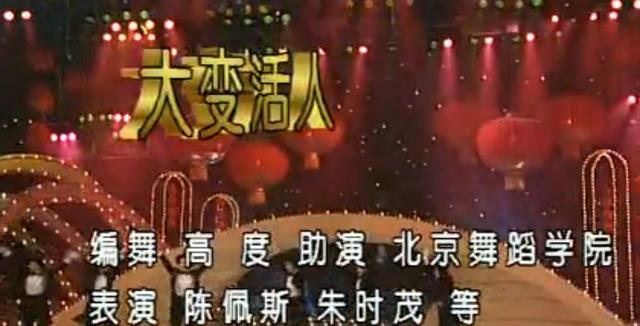

他们每年都会带来新的惊喜,如《拍电影》《羊肉串》《狗娃与黑妞》《大变活人》等一系列经典小品。

每一年,他们都用精彩的表演给观众带来无尽的欢乐,同时也在不断创新。

1989年春晚,陈佩斯带来了小品《胡椒面》,大胆尝试近乎“默剧”的表演形式,几乎全程没有台词,完全依靠肢体语言传达剧情和笑点。

陈佩斯和朱时茂通过眼神、表情和动作的配合,将两个食客为了一点胡椒面而发生的有趣故事展现得淋漓尽致。

这种没有台词加持的表演难度极大,但陈佩斯凭借扎实的表演功底成功征服了观众。

坚持自我的代价

陈佩斯骨子里有着文人的清高和傲骨。

在他看来,创作才是最重要的。

1990年春晚,陈佩斯带来了《主角与配角》,巧妙结合了“误会喜剧”和“错位喜剧”两种表现方式。

然而,节目在审核阶段遇到了麻烦。

审核人员认为,让故事中的叛徒反串正面角色可能会引起争议,希望他们能改动一下。

陈佩斯据理力争:“春晚就是要让老百姓开心,大家一年到头就盼着这一晚乐呵乐呵,咱们的节目就是为了给大家带来欢乐,不应该有那么多限制。”

最终,节目如期上映,但陈佩斯这种坚持自我的性格也为他日后的遭遇埋下了伏笔。

离开春晚舞台

1998年春晚,陈佩斯和朱时茂再次携手登上舞台,带来了《王爷与邮差》。

为了这个小品,陈佩斯耗费了大量心血,前前后后花了7年时间。

在创作剧本时,他反复琢磨每一个情节、每一句台词,常常为了一个笑点推翻重来。

有时候,他坐在书桌前一写就是一整天,废寝忘食。

在服装上,他也毫不马虎,特意花钱制作,就为了更好地诠释角色的身份地位。

可演出时却状况百出。

音效突然消失,话筒失灵,朱时茂只能全程紧紧贴着陈佩斯,蹭着他的话筒才能把声音传出去。

面对这些突发状况,陈佩斯和朱时茂凭借默契化解了一个个难题,让台下观众依旧看得哈哈大笑。

但表演结束后,他们再也忍不住内心的委屈,抱头痛哭。

这已经不是他们第一次在春晚遭遇不公平对待了。

早在第一次排练《吃面条》时,工作人员就对他们百般刁难,连饭票都没给他们发,安排好的大巴车也没有他们的位置。

后来,在彩排过程中,一些所谓的专家对他们的作品指指点点,要求删除这删除那。

陈佩斯和朱时茂只能一遍遍解释沟通,但对方根本听不进去。

每次争论都消耗着他们对春晚的热情。

随着黄一鹤导演的离开,新任春晚导演的理念与陈佩斯并不契合。

想要登上春晚就必须按照导演的要求整改作品。

陈佩斯明白其中的道理,但他不愿意为了迎合他人改变自己的创作本色。

最终,陈佩斯和朱时茂商量后,决定双双离开春晚。

1998年的《王爷与邮差》成了他们在春晚的最后一次亮相。

维权之路

离开春晚舞台后,陈佩斯和央视之间的矛盾并没有就此结束。

1997年,市面上突然出现了许多陈佩斯与朱时茂的小品VCD,但他们从未收到任何通知和版权费。

发现这一情况后,他们找到电视台询问,电视台很快道歉,加上朋友从中调解,这件事暂时告一段落。

可没想到,没过多久,未经授权的VCD再次出现在市场上售卖。

这次,陈佩斯彻底被激怒,毫不犹豫地将中国国际电视总公司告上了法庭。

最终,法律还了陈佩斯和朱时茂一个公道。

北京第一中级人民法院判决中国国际电视总公司停止侵权,登报道歉,并赔偿经济损失333293元。

可有些媒体却夸大其词,将这件正常的维权事件歪曲成陈佩斯和朱时茂被央视封杀。

原本还有合作意向的人纷纷打消念头,陈佩斯和朱时茂的事业受到严重打击,从炙手可热变得无人问津。

低谷中的重生

在事业陷入低谷时,陈佩斯的影视公司也遭遇危机。

明明电影场场座无虚席,可公司却一直亏损,甚至连员工工资都发不出来,陈佩斯连儿子208元的学费都拿不出。

后来他才知道,原来是电影公司瞒报票房坑了他。

回忆起那段日子,陈佩斯眼中闪过一丝痛苦。

就在他感到绝望的时候,妻子王燕玲拿出的一份承包合同成为了他的救命稻草。

王燕玲在与陈佩斯相识前是一名护士。

1983年,经朋友介绍,她与陈佩斯走到了一起。

多年来,她虽然一直在家相夫教子,但对陈佩斯的事业发展了如指掌。

她深知陈佩斯的脾气,预料到他早晚会和央视产生矛盾。

于是,她拿出70万,承包了延庆的一万亩荒山,期限为五十年。

之后,陈佩斯和妻子归隐荒山,过上了劳作的生活。

他们不怕苦不怕累,精心照顾山上的果树。

每天天不亮,他们就起床,扛着锄头,穿梭在果树林里,浇水、施肥、除草,每一项工作都做得一丝不苟。

汗水湿透了他们的衣衫,但脸上始终洋溢着希望的笑容。

两年后,他们积攒了30万积蓄。

王燕玲毫不犹豫地把这笔钱交给陈佩斯,支持他重新追逐梦想。

重返舞台

有了这笔启动资金,陈佩斯的影视公司重新挂牌,他还决定进军话剧领域。

当时,影视行业蓬勃发展,话剧行业却日渐落寞,许多话剧演员纷纷转行。

但陈佩斯毅然选择了话剧,因为他热爱这个舞台。

2001年,陈佩斯凭借话剧《托儿》强势回归。

在话剧院里,他的表演依旧精彩绝伦。

每一个动作、每一个表情,都精准抓住了观众的心。

台下的观众全神贯注地看着舞台,随着剧情的发展,时而哄堂大笑,时而陷入沉思。

这部话剧连续演出100余场,场场座无虚席,上座率高达100%,还获得了中国演出家协会颁发的“2001年中国十大演出盛事喜剧演出提名奖”。

取得成功后,陈佩斯并没有满足于此,他继续创作并主演了《阳台》《戏台》《阿斗》等多部舞台喜剧。

他不断创新,为日渐式微的话剧行业注入了新的活力,让话剧重新受到了大众的关注。

与此同时,陈佩斯也没有忘记影视行业。

2015年,他自导自演的电视剧《好大一个家》在央视播出,这也标志着他与央视之间的关系悄然破冰、和解。

再次登上央视舞台

2021年,在阔别央视舞台23年后,陈佩斯再次登上央视舞台,这次他是以导师的身份参加了综艺《金牌喜剧班》。

消息传出,网友们纷纷热议,有关陈佩斯再次登上春晚舞台的呼声也越来越高。

许多网友为陈佩斯感到惋惜,觉得他明明德艺双馨,却没有得到应有的认可。

但陈佩斯本人却十分平静,他曾说过:“让人把我忘了,那是最好。”

在他眼中,名利都是浮云,对喜剧的热爱才是支撑他一路走下去的动力。

因为热爱,所以即便遭受不公,他也从未放弃;因为热爱,所以面对名利,他能保持清醒,不为所动。

他不屑于用奖项来证明自己,他只专注于自己的作品,专注于给观众带来欢乐。