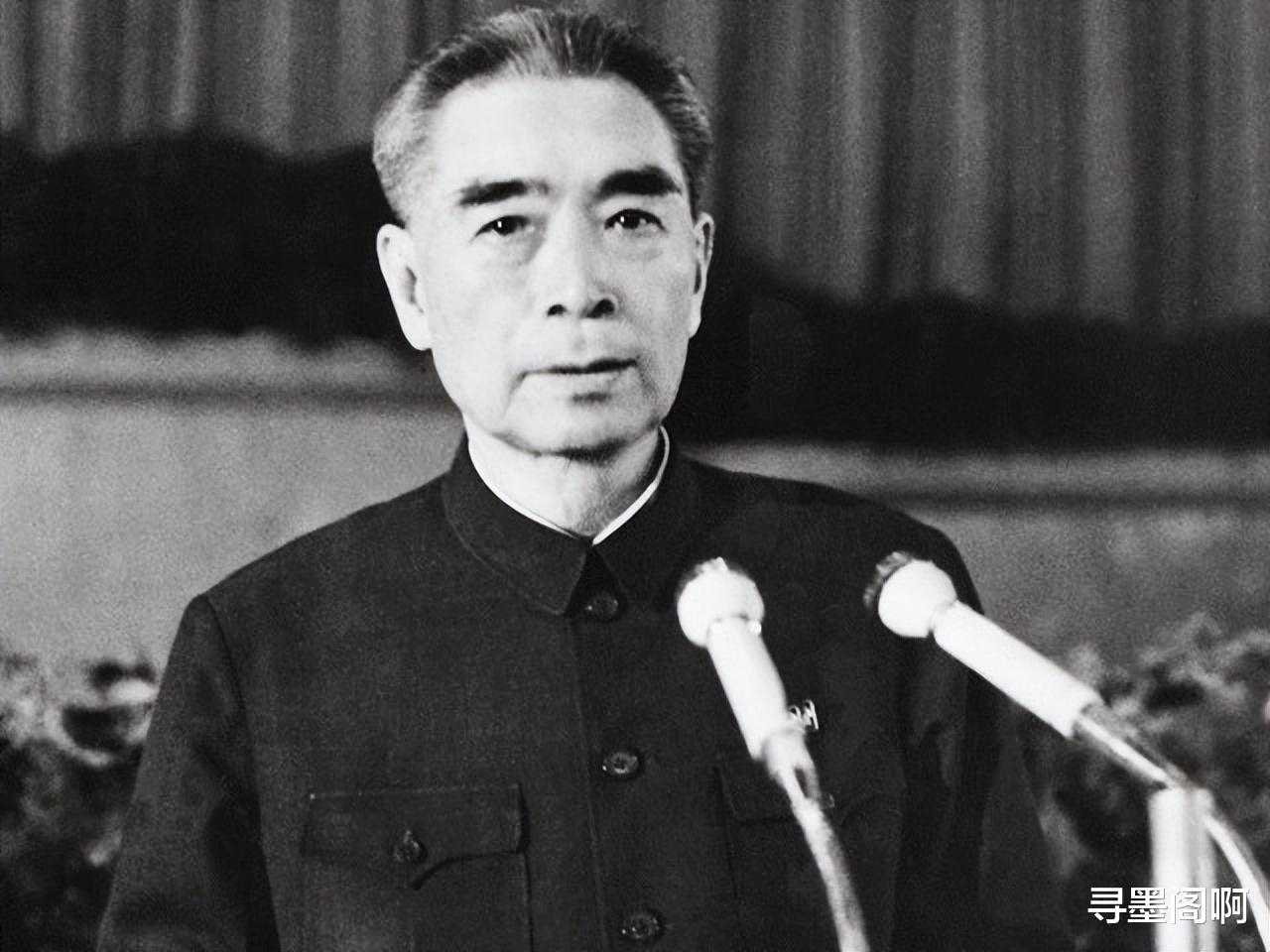

1966年,尽管面临巨大的风险,周恩来总理亲自制定了一份保护名单,该名单的首位是宋庆龄,其次便是文人郭沫若。

在当时,郭沫若受到了难以想象的屈辱和污蔑,甚至一度遭受威胁。

而在这段动乱的时期,周总理毫不顾忌自身的安危,多次保护郭沫若,即便在身患重病的情况下,他依然关心着郭沫若的安危。

瞥见日历,1966年8月29日的阳光显得分外明亮。此时此刻,毛主席的笔舞动在纸面,短促且迅速,目光坚毅如冰。

只过了一天,周总理眼光闪电一般划过毛主席的回批与章士钊的求救信,瞬间,他的身影犹如闪电般迅速起舞。

他立即布下一张保护的大网:

首先,他让那些曾经属于章士钊的宝贵物品重回主人的怀抱;其次,他派出坚定无比的警卫部队,像守护神一样,驻足在章士钊的居所,他们的任务就是防止再次的抄家行为;最后,他以最低调的方式,把章士钊悄悄送进医院,保障他的人身安全。

周总理深深揣摩了章士钊的困境,洞察出同样的火热烙印也烫在其他党内外干部和朋友的肩上,于是他亲自挥舞起笔,列出了一份“需要保护的干部名单”。

宋庆龄名列榜首,郭沫若则紧随其后。

在这个名单上的13位人士中,除了郭沫若的党员身份,其余的全都是民主人士。

回顾抗日战争的历史,正是周恩来的提议,中共中央做出了关键的决策,扶持郭沫若成为继鲁迅之后的精神领袖,中国革命文化的灯塔。新中国诞生后,周恩来的眼光依然如炬,他依然对郭沫若的新诗篇章寄予厚望,甚至亲笔写信催促他赶紧交出新作品。

记忆仿佛回溯到了1926年的五月,郭沫若坐在广东大学的课堂里,聆听周恩来那如烈火燃烧的演讲,那是他们初次的交集。

仅过短短一个月,他在阳翰笙和李一氓的牵线下,走进了周恩来的世界,他们的谈话主题是北伐,那是国家命运的重要抉择。

从那一刻开始,他们的友情就像大海一样深,像山峦一样厚。

1927年,当那“四·一二”反革命政变的阴霾还挥之不去,郭沫若在李一氓的寓所中向周恩来揭露了蒋介石在九江和安庆破坏党的机关、工会,屠杀平民的恶行,他劝周恩来尽快离开上海,并提出了他的看法:

“上海已经不能再待了,我打算回武汉组织力量对抗蒋介石。”

周恩来立刻表明赞同,并嘱咐他立刻行动。

快进到1937年的12月,南京陷落,蒋介石在压力下决定设立政治部,计划让郭沫若担任第三厅的工作,这第三厅最大的工作就是负责宣传。

然而,郭沫若在面对这个提议时,首次流露出犹豫:

“在国民党的控制下做宣传工作,我恐怕只能为反动派美化,帮他们欺骗民众。在自由的地方发声,应该比投身不能自主的政府机构更有影响力。我担心,一旦我成为了官,年轻人们是不能理解的。”

周恩来深知郭沫若的作用,他对郭沫若表述道:“只有在你肩负起第三厅的责任,我才能接受副部长的职务,否则一切都将失去意义。”

他再次请阳翰笙出面说服郭沫若,告诫他将第三厅不仅仅视为一个官职,而是一种重大的政治承担。

周总理慎重地告诉他,“我们去的不是做官,而是去为严峻的环境做出贡献,需要的是既热血又冷静。”

一方面他在做郭沫若的思想工作,另一方面他向国民党谈判,争取更好的工作条件。

直到1938年的2月17日,周恩来写信给郭沫若:“我已基本确定参与其中。我希望你也能同样作出决定。在接下来的日子里,我会安排一切就绪,再请你过来,免得你再次陷入困境。”

周恩来的精心布局使得郭沫若顺利上任,第三厅成功建立。

同年的二月,胡风曾感叹,现如今中国少了像鲁迅那样的大作家,一声召唤就能激起全世界的共鸣。然而,这场激烈的战争需要有人接过鲁迅的接力棒。

周恩来坚信郭沫若是最理想的人选,于是向党中央提出了提议。

故而在1938年的夏天,中共中央决定公认郭沫若为鲁迅的继任者,作为中国革命文化的领军人物。通过在第三厅以及文化工作委员会的领导,以及他的戏剧创作和历史研究,郭沫若实际上确立了在文化界的领导地位。

1939年7月,郭沫若的父亲郭朝沛逝世,周恩来执笔写下挽联,向郭朝沛表示哀悼,同时也对郭沫若的贡献给予高度评价:

“功在社稷,名满寰区,当代文人称哲嗣;我游外邦,公归上界,遥瞻祖国吊英灵。”

这是周总理满怀深情的赞扬,赞扬郭朝沛的儿子郭沫若为国家的付出,赢得了全球的声誉。

1941年1月7日,皖南事变震惊全球。周恩来愤怒不已,写下一首诗:“千古奇冤,江南一叶;同室操戈,相煎何急?”郭沫若多次在文化工作委员会的同志们面前朗诵这首诗,每次都是泣不成声。

他挥笔写下《闻新四军事件书愤二首》。

两人的诗都引用了曹植《七步诗》中的典故,揭露了国民党反动派破坏抗日、制造内战的丑恶行径。

皖南事变之后,重庆的政治环境日趋严峻。在周恩来的领导下,一些进步的文化人士陆续离开重庆,然而郭沫若和阳翰笙仍然坚守岗位,继续在重庆坚守。

在1941年10月上旬,周恩来提出了一个建议,由文艺界来纪念郭沫若五十寿辰以及他的创作生活满二十五周年。

周恩来赞扬了郭沫若在新文化运动的二十五年间的贡献,他把郭沫若和鲁迅并列,称他们分别是新文化运动的"主将"和"导师"。鲁迅是新路的先锋,为没有道路的路开辟了新的道路;而郭沫若则是向导,引领人们一起前进。

接着,周总理还细致地分析了郭沫若在革命当中的文化生活上最值得学习的三个点:

1、丰富的革命热情。周恩来说,“郭先生是革命的诗人,同时,又是革命的战士。”

2、深厚的研究精神。周恩来认为郭先生是一位既是学者又是革命行动家的人,他建议郭沫若重新投入研究生活,引领新一代青年积极倡导研究学习的精神,以丰富我们的民族文化。

3、勇敢的战斗生活。周恩来指出,“郭先生是充满战斗性的人,在北伐和抗日的两个伟大时代,他都站在前线,号召全国的军民反对北洋军阀,反对日本的侵略者和叛国者;即便在他的二十五年的文化生活中,郭先生也经常以斗士的姿态出现。”

1941年11月16日晚上,周恩来在天官府郭沫若那狭窄的小住宅里,高兴地为郭沫举杯祝寿。

为了纪念郭沫若创作生活的二十五周年,经过整理的郭沫若早期剧作《棠棣之花》被搬上舞台进行演出,取得了巨大的成功。

《新华日报》发布了《棠棣之花剧评》专栏,周恩来为专栏题写了标题,并修订了两篇文章:《从棠棣之花谈到评历史剧》和《正义的赞歌,壮丽的图画》。周恩来反复阅读了《棠棣之花》的剧本,并与郭沫若多次讨论了剧本的修改和演出问题。

周恩来非常喜欢这部剧,他前后看了七遍,并多次向周围的工作人员表示,郭沫若在剧中强调"士为知己者死"这样的主题并非是封建思想,而是他对党的深深感情的体现。

郭沫若的《棠棣之花》的成功极大地激发了他的创作热情。在1942年元旦过后的第二天晚上,他开始创作《屈原》。

当周恩来得知这个消息后,他特意去看望了他,并一同讨论了剧本创作中的一些问题。

周恩来认为屈原这个题材非常适合,因为屈原因遭受迫害和诽谤而创作出了《离骚》。皖南事变后,他们也遭受了迫害,因此创作这个剧非常有意义。

在周恩来的鼓励下,郭沫若全身心地投入到创作中,只用了十天时间就完成了剧本。完成后,周恩来反复阅读,认为这部作品在政治上和艺术上都非常优秀。

他多次亲自去剧场观看排练,尤其是对剧中的高潮部分《雷电颂》印象深刻。

他表示,屈原本人并未创作过这样的诗歌,也无法创作出来,这是郭沫若借用屈原的口吐露自己内心的愤怒,表达了对国民党压迫人民的控诉,做得非常好。

为了提高演出的质量,周恩来还特别邀请了两位主要演员,让他们在红岩村朗读那段激情热烈、文采飞扬的《雷电颂》。

他听了几遍后,指导演员注意台词的节奏和艺术效果,尤其是要充分理解郭沫若的思想和情感,以正确地表达出来。

他指出,这是郭沫若对国民党顽固派的指责,也是广大人民的心声。他预测,在剧场中,这一部分一定会引起观众的强烈共鸣。这就是斗争的真谛。

周恩来非常喜欢郭沫若的诗歌和剧本,即使他们分开的时候,周恩来也忍不住写信给郭沫若询问他是否有新的诗歌作品发表,并请求他寄一些给他。这充分展示了周恩来对文艺创作的热爱和关注。

周恩来和郭沫若的关系充分体现了他们之间的深厚友情和相互尊重。在一系列的历史事件中,无论是在艺术创作上的互动,还是在政治风浪中的相互支持,他们都显示出了他们对对方的深深尊重和信任。

1946年11月15日,由国民党主导的"国大"开幕,国共和谈破裂,周恩来和中央代表团被迫离开南京返回延安。

在离开前,周恩来向郭沫若和于立群发去了信件,表达了他对未能多谈的遗憾,以及对他们未来工作的期待和鼓励。这封信对郭沫若来说是一股激励,增强了他的斗争信心和勇气。

对于周恩来的离去,郭沫若也感到非常依恋,因此他立即写了一首诗,以表达他的感情:

“疾风知劲草,岁寒见后凋。根节构盘错,梁木庶可遭。驾言期骏骥,岂畏路迢遥。临歧何所赠,陈言当宝刀!”

这首诗充满了对周恩来的尊重和期待,表达了他的坚定信心和决心,以及他对未来的展望和期待。

周恩来对郭沫若的保护和关心反映了他对朋友和同僚的尊重和忠诚。当郭沫若因其个人行动受到批评和质疑时,他始终坚定地保护着郭沫若,这体现了他对个人尊严和尊重的坚定信念。

在1966年的文化大革命中,周恩来在《一份应予保护的干部名单》中将郭沫若列为第二位,这体现了他对郭沫若的重视和支持。

而在1970年,当有人质疑郭沫若是否有资格担任第四届全国人民代表大会的代表时,周恩来挺身而出,对这种质疑进行了驳斥,进一步表现了他对郭沫若的尊重和信任。

在1974年的"批林批孔大会"上,郭沫若遭到尖锐的批评,被迫在大会上起立接受批评。然而,周恩来在此后派人来探望郭沫若,并传达了关于他的安全和健康的指示。

周恩来的指示内容包括:要全力保护郭沫若,确保他的安全。

具体措施包括:周边应有24小时的人员陪伴,安排专人昼夜值班;将郭沫若从仅十多平米的小卧室搬到更大的房间,因为小卧室氧气含量低,对老年人的健康不利;在郭沫若在家的活动区铺上地毯或胶垫,以防止他滑倒受伤。

最后,具体的工作安排由王廷芳(郭沫若的生活秘书)负责,如有问题,由王廷芳负责处理。

这些具体、细致的安排体现了周恩来对郭沫若的深深关心和尊重。郭沫若听后感动不已,连声道谢,感激周恩来的关心和照顾。

在此期间,周恩来还两次亲自去看望郭沫若,请求他自己研究自己的著作,并表示自己也要研究郭沫若的著作。这再次显示出周恩来对郭沫若的尊重和关心。

在冰冷的1月31日,周总理伴着张春桥探望了郭沫若。

他深情地建议,“你的书籍应好好整理,不过具体问题我也未清楚。我们都需多读书,我也会去读你的作品,读后再深聊。别急着写批判。”

此话如温暖阳光,照亮郭沫若心间。

后来郭沫若深深忧虑周总理成为箭靶,忧虑之下,患重病。

周总理被此消息震惊,他一直觉得郭沫若身体强壮,能活到100岁。

病榻之上,周总理频繁关心郭沫若的病情,派医生探望,亲自指导抢救工作,甚至仔细讨论新药的使用。

在此关注下,郭沫若生命走出危险,但身体下坡。那年5月24日,郭沫若陪同周总理,他深敬的人,会见了华裔科学家李政道。

了解周总理将要住院,郭沫若默默祈祷,希望他能继续坚韧挑战困难,闪亮如初,为人民带来安心和乐观。

1976年6月1日的清晨,阳光透过医院的窗户,照在郭沫若的脸上,带着光明与希望。这一天,郭沫若成功克服了疾病,步出了医院的大门,重获自由。

然而,就在这一天,一个极为重要的人物,周恩来总理,离开了他那个熟悉的场所——中南海西花厅。

这个地方见证了他25年的辛勤付出和奉献,但此时他必须将它交给别人,自己去医院接受治疗。

这一幕让郭沫若感到震动,他眼中的周总理始终是坚韧不屈,为人民付出的伟大领袖。

从那一天开始,郭沫若无法再亲眼看到周恩来。

他只能通过电视的屏幕,或者报纸的黑白文字,看到周总理在医院接待外宾的身影。

尽管身体衰弱,但他心里始终牵挂着周总理,这位一手托起中国命运的伟人。

然而,1976年1月8日,郭沫若的心被一条噩耗撕裂——周总理去世了。

这位比他年轻6岁的良师益友,他的朋友、他的领袖,突然就这样离开了人世。这一切来得太突然,郭沫若的心中充满了无尽的悲伤。

他用诗歌表达了自己的哀痛,“盛德在民长不没”,“天不能死地难埋”。

这些诗句,也成了亿万中国人民对周总理的深深怀念和痛惜。

在整个历史过程中,郭沫若与周恩来的关系深厚,两人共同为中国的革命和建设做出了巨大的贡献。他们的友情和互相的尊重是他们共同为中国的进步努力的象征。

两年后的1978年5月27日,郭沫若在一篇深情的书面讲话中,向周恩来总理致以最高的敬意。

他说,“从我个人的经历来看,过去的五十多年里,周总理在政治、思想、艺术上都是我的良师益友,给予我许多无法忘怀的指导和帮助。”

此时的郭沫若,距离他自己的生命终点,只剩下短短的16天。

然而,他的心中始终满是对周总理的怀念和敬仰,这份情感如同生命的火花,直到生命的最后一刻都熠熠生辉。