漠北之战标志着汉朝与匈奴的战略对抗达到顶点,这场决定性战役彻底扭转了双方的实力格局。汉朝军队在此役中重创匈奴核心军事力量,迫使其主力部队向北撤退至漠北草原。这一战略性的胜利使得匈奴失去了对汉朝边境的直接威胁能力,漠南地区从此不再有匈奴政权存在。此战不仅削弱了匈奴的军事实力,更确立了汉朝在北方草原地区的主导地位,为后续的边疆稳定奠定了重要基础。

但若深入探讨漠北战役的结果,便会发现卫青的表现不及霍去病。霍去病在此役中成功击败左贤王部,歼灭敌军超过七万,并一路追击至狼居胥山,完成了“封狼居胥”的壮举,奠定了他在中国军事史上的崇高地位。相比之下,卫青仅消灭了匈奴单于的主力约两万人,单于最终逃脱。尽管汉军在漠北战役中总体取得了胜利,卫青的战功却逊色于霍去病。这一现象背后究竟隐藏着怎样的原因?

卫青在漠北战役中的表现不如霍去病,李广的失误确实是一个重要因素,但这并不是全部原因。霍去病的成功还得益于他出色的战术和部队的高效执行,而卫青则面临了更多复杂的战场环境和对手的顽强抵抗。因此,虽然李广的问题影响了卫青的战绩,但整体战局的多样性和双方的战术差异也是不可忽视的关键因素。

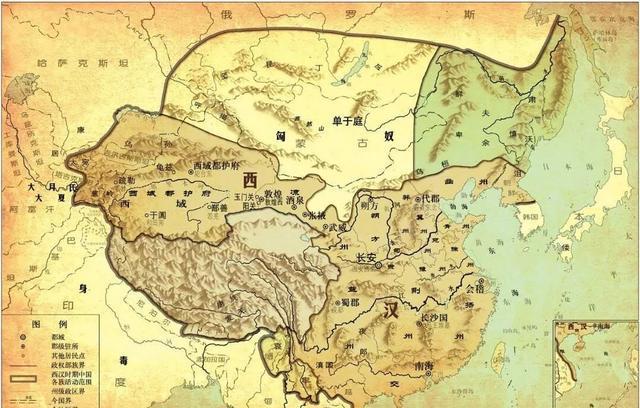

西汉时期的匈奴势力范围广泛,其版图覆盖了现今中国北部及蒙古高原的大部分地区。匈奴作为当时的主要游牧民族,对周边地区产生了深远的影响。他们的活动区域不仅包括广袤的草原,还延伸至部分沙漠和山地地带。这一时期的匈奴版图反映了他们在军事和政治上的强大实力,同时也展示了他们与中原王朝之间的复杂关系。通过控制这些关键区域,匈奴在历史上扮演了重要的角色,对后来的民族融合和文化交流产生了持久的影响。

霍去病麾下的将领整体素质明显高于卫青所带领的将领。

据史料记载,霍去病麾下的主要将领包括路博德、赵破奴、赵安稽和李敢等人。与此同时,卫青帐下则聚集了公孙敖、公孙贺、曹襄和李广等将领。这些将领分别跟随两位名将,在汉朝的军事行动中发挥了重要作用。

在大规模军事行动中,统帅的指挥固然重要,但下属将领的作战能力同样不可或缺。只有全军上下团结一致,才能顺利执行朝廷下达的战略任务。将领们的军事素养与执行能力,直接关系到整个战局的成败。部队各级指挥官必须充分发挥其专业才能,紧密配合,形成整体战斗力,这样才能确保作战目标的实现。

路博德,具体出生和去世年份不详,来自西河平州,也就是现在的黄河晋陕峡谷一带。

路博德是汉武帝时期迅速崛起的一位杰出将领。他不仅参与了著名的漠北战役,还投身于平定南越叛乱的军事行动。路博德以其卓越的进攻能力、敏锐的情报洞察力和出色的协同作战技巧而闻名,能够灵活应对南北地域差异带来的挑战。汉武帝为表彰他的战功,特赐予他六百户的封地,充分体现了对路博德军事才能的高度认可。

赵破奴作为汉军中的后起之秀,虽然崭露头角较晚,但发展势头迅猛。他自幼在匈奴地区漂泊,对匈奴的风土人情了如指掌。在战场上,他与霍去病风格相似,擅长率领小股部队深入敌后进行突袭,作战胆识过人,指挥经验老道。赵破奴凭借出色的军事才能,成为霍去病麾下一员得力干将。

赵安稽是匈奴贵族,身为匈奴王侯,对当地环境了如指掌。在汉军征讨匈奴时,霍去病带着赵安稽随行,主要是为了让他带路。赵安稽对匈奴的地理和军情都很熟,帮了霍去病大忙,让他能更好地指挥作战。

李敢在战场上表现十分勇猛。在漠北战役期间,他作为校尉随汉军攻打匈奴,并在关键一战中成功夺取左贤王的战鼓和旗帜,斩杀大量敌军,因此被封为关内侯。此外,李敢的作战风格与霍去病相似,擅长带领少量部队深入敌后,以少胜多击败对手。

霍去病麾下聚集了一批能力出众的将领,其中包括对匈奴情况了如指掌的赵安稽,使得他的指挥团队堪称无懈可击。

卫青,字仲卿,出生于河东平阳,也就是今天的山西临汾市。他生活在公元前106年之前,是西汉时期的一位重要人物。

卫青麾下的将领们呈现出截然不同的面貌。

公孙敖和公孙贺在军事指挥方面表现不佳。公元前121年,公孙敖与霍去病联手攻打匈奴,但由于迷路未能完成任务,最终被判死刑,后通过缴纳赎金免死成为平民。公孙贺的经历也差不多,他多次以左将军身份与卫青并肩作战,但同样未能取得显著战果。

相比之下,李广的处境更为艰难。在公元前129年与匈奴的交战中,他的军队几乎遭遇毁灭性打击。

公元前124年,卫青带领超过十万的汉军从朔方出发,分几路向匈奴发起进攻。这场战斗结束后,汉军共斩杀了五千多名匈奴士兵,但李广在这次行动中未能立下战功。

公元前121年,李广率军与张骞协同作战,从右北平出击匈奴。在这场战役中,李广的部队遭受了重大损失,折损了超过4000名士兵。与此同时,霍去病在河西地区发动的两次战役中,成功消灭了匈奴军队4万余人。这两场战役的结果形成了鲜明对比,展示了汉朝将领在对抗匈奴时的不同战果。

曹襄是曹参的后人,但在历史上他并没有留下什么显赫的战绩。正因为缺乏引人注目的成就,他在史册中的存在感相当微弱,几乎不被后人提及。这种默默无闻的状态使得他在历史记载中几乎像透明人一样,没有留下太多痕迹。

通过对比可以发现,霍去病手下的将领们特别擅长单独深入敌后进行突袭,他们不畏惧以寡敌众,作战经验丰富且胆识过人。此外,赵食其作为向导,为霍去病的部队提供了重要支持。相比之下,卫青的将领团队在军事才能上明显逊色,无法与霍去病的将领们相提并论。

上图:西汉与匈奴在漠北的决战

卫青和霍去病面对的敌人截然不同。

卫青的劲敌是匈奴伊稚斜单于的直属精锐。伊稚斜单于身边有个关键人物——自次王赵信,他曾归顺汉朝,后又叛逃回匈奴,对汉军了如指掌,为单于出谋划策。这让卫青面对的匈奴主力战斗力大增。赵信的存在使这支匈奴嫡系部队比左贤王的军队更熟悉汉军的装备和打法,无形中增加了卫青部队的作战压力。

霍去病的主要对手是左贤王部,这支部队的战斗力相对较弱。

霍去病在战场上对付左贤王的部队,简直就像用大刀切菜一样轻松。汉军一路猛攻,左贤王的队伍几乎被彻底打垮,七万匈奴士兵都倒在了霍去病的刀下。另一边,卫青和匈奴的主力部队打得比较胶着。匈奴单于派出精锐骑兵冲击卫青的防线,但卫青早有准备,他让汉军摆出武刚车阵,成功挡住了匈奴的进攻。随后,卫青指挥骑兵从两侧包抄匈奴单于,单于见势不妙,只好在卫青的追击下仓皇逃跑。

在汉匈战争中,卫青面对的敌军实力明显高于霍去病所遭遇的对手。这种战场态势的差异直接导致了两位名将战果的悬殊。卫青遭遇的是匈奴主力部队,这些敌军训练有素、装备精良,作战经验丰富。相比之下,霍去病所面对的往往是匈奴的偏师或二线部队,战斗力相对较弱。这种对手实力的差距,使得卫青即便拥有出色的军事才能,也难以取得像霍去病那样辉煌的战绩。此外,卫青作为汉军主帅,需要统筹全局,其作战策略更注重稳扎稳打,而霍去病作为年轻将领,则能采取更为冒险的战术,这也是造成两人战果差异的重要原因。

武刚车是汉朝时期的一种战车,主要用于军事用途。这种战车在汉朝时期被广泛使用,成为当时军队中的重要装备。武刚车的设计和构造体现了汉朝军事技术的进步,其坚固的结构和灵活的机动性使其在战场上发挥了重要作用。通过使用武刚车,汉朝军队能够更有效地进行战斗,提升整体战斗力。

霍去病的作战方式在漠北战役中更具优势。他的指挥特点灵活多变,善于抓住战机,能够迅速调整战术应对突发情况。在广袤的草原地带,霍去病善于运用骑兵的机动性,采取突袭、迂回等战术,给匈奴军队造成沉重打击。这种指挥风格在漠北地区特别奏效,因为这里地形开阔,适合快速机动作战。霍去病能够根据战场形势及时调整部署,抓住敌人的弱点,从而在战斗中取得胜利。他的这种指挥艺术,使得汉军在漠北大战中占据了主动,最终取得决定性胜利。

比较卫青与霍去病的作战特点,不难看出漠北战役为霍去病创造了更多施展才能的机会。卫青用兵稳健,讲究步步为营,而霍去病则擅长快速突袭,行动果决。在漠北战场上,广袤的草原地形正好契合霍去病的作战风格,让他能够充分发挥骑兵机动性强的优势。相比之下,卫青的稳扎稳打策略在这种开阔地带反而显得有些保守。这场战役不仅让霍去病积累了实战经验,更使他在军中的地位得到提升,为日后建功立业奠定了基础。

卫青是汉军中具备统帅能力的将领,擅长统筹多支军队协同作战,战术风格以稳健为主。尤其在面对复杂战局时,他更倾向于采取稳妥策略确保胜利。这一点在漠北之战中表现得尤为突出:他采用武刚车布阵,指挥部队以防守为主,伺机反击匈奴,充分体现了其稳中求胜的作战特点。

霍去病的战术风格偏向于单刀直入,擅长运用突袭和精锐部队打击敌人。在漠南战役中,他成功击毙了2028名匈奴士兵。随后的两次河西战役,他更是歼灭了超过四万匈奴人。在关键的漠北决战中,霍去病再次展示了他率领部队独立作战、主动出击匈奴的能力。这些战例充分体现了他的作战特点。

西汉时期,汉朝与匈奴在漠南地区展开了一场激烈的战斗。这场战役是双方长期冲突的一部分,汉朝为了巩固边疆安全,决定主动出击。漠南之战不仅是军事上的较量,更是双方战略意图的体现。汉军通过精心策划和战术运用,成功打击了匈奴的力量,削弱了其威胁。这场胜利对汉朝来说意义重大,不仅提升了国家的威望,也为后续的边疆防御奠定了基础。匈奴在此战后受到重创,短期内难以恢复元气,汉朝则借此机会进一步巩固了北方的统治。漠南之战成为西汉历史上一次重要的军事行动,展现了汉朝的军事实力与战略智慧。

李广在卫青麾下表现不佳,影响了整个战局。由于他的失误,卫青部队错失了与匈奴单于决战的关键机会。最终,汉军未能实现活捉或击杀匈奴单于的目标,留下了重大遗憾。这一失误直接影响了战果,使得原本可能取得的胜利大打折扣。

面对匈奴军队的战术调整,卫青从辅助角色转变为前线指挥官。他清楚自己的部队在战斗力上不及霍去病的精锐之师,因此制定了周密的作战计划。卫青率领主力部队穿越沙漠,直接与匈奴主力展开正面交锋。与此同时,李广的部队作为后援力量,随时准备支援卫青的正面作战,形成前后夹击之势。这种部署既保证了主攻部队的战斗力,又确保了战场的机动性和应变能力。

李广(?-公元前119年)

卫青的决策十分明智,原因在于李广并不擅长指挥大规模军队作战。如果让李广担任主攻,汉军卫青部很可能会遭遇失败。卫青在与匈奴作战方面经验丰富,因此让李广担任助攻更为合适。这样既能满足李广建立战功的愿望,又能确保汉军整体取得胜利。

李广急于立功,对卫青的战术安排不满。他主动向卫青请战,要求担任先锋,直接与匈奴单于的主力交锋。然而,卫青没有同意他的请求。李广心中不满,但还是勉强执行了卫青的命令。

李广和赵食其率领军队启程,与此同时,卫青正与匈奴单于的主力部队进行关键对决。由于汉军长途跋涉,无法直接对抗以逸待劳的匈奴军队,卫青便下令将武刚车围成一圈,以此保护汉军士兵,与匈奴展开了多次激烈的战斗。在战斗的紧张时刻,卫青急切地等待着李广的消息,希望他和赵食其指挥的汉军能够迅速到达,与主力部队汇合,共同对抗匈奴。

汉朝时期出土的骑兵俑。

然而,卫青的期望落空了。李广和赵食其率领的军队在漠南迷失了方向。由于缺乏匈奴向导以及大规模行军指挥的经验,李广的部队未能发现匈奴的踪迹,也未能与卫青的部队汇合。由于李广未能及时支援,卫青的军队错失了俘获匈奴单于的机会,这成为漠北战役中一个重大的遗憾。

卫青从前线归来后,才与李广相遇。李广在指挥和进攻上的失误,给卫青的作战计划带来了不小的麻烦。尽管后人常常感叹“李广难封”,但不得不承认,李广在个人作战能力上表现出色,却并不擅长指挥大军。

在汉朝的军工爵体系中,要想步步高升,关键在于成为一位出色的指挥官,带领整个军队协同作战,而非仅仅专注于提升个人武艺。这一点恰恰是李广军旅生涯中的一大短板。他虽个人能力出众,却未能有效指挥部队,导致其仕途受限。这种以团队作战为核心的晋升机制,要求将领必须具备全局观和领导力,而非单打独斗的个人英雄主义。李广的案例正说明了,在汉朝的军事体系中,个人武艺再强,若不能统筹全局、指挥得当,也难以在军功爵制中获得持续晋升。

霍去病西征的雕塑形象。

总的来说,在漠北战役中,卫青的表现确实比不上霍去病。李广的失利确实对结果有影响,但这只是部分原因。卫青的团队虽然整体实力不错,但他和霍去病的作战方式大不相同,加上面对的敌人也不一样,这些因素综合起来,导致卫青在这场大战中的成绩不如霍去病。