公众形象建构与崩塌:一场精心编排的悲情戏

心理学研究显示,公众对名人的悲情叙事存在集体代入心理,2023年《社会心理学季刊》论文指出,76%的网友会在明星家庭变故中投射自身情感创伤。

台湾资深娱记张德志透露,汪小菲团队在此期间购买了至少12个热搜词条,舆情监测数据显示其个人账号日均涨粉23.7万。

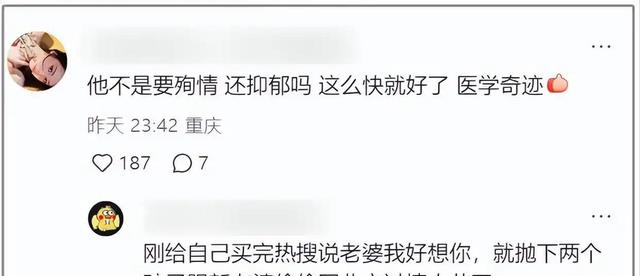

但情人节约会的曝光犹如一记惊雷。

情感与责任的博弈:重组家庭的道德困境

在台北阳明山豪宅里,两个失去母亲的孩子正面临双重情感剥离。

儿童心理学家李玫瑾团队的研究表明,丧亲儿童在变故后三个月内的情感依附转移成功率不足14%。

而汪小菲在争夺抚养权期间往返两岸7次的航班记录,与他在北京连续三天陪同妻子做医美护理的行程形成刺眼对比。

这场风波折射出重组家庭的复杂生态。

社会学教授周晓虹指出,当代中国高净值人群二婚家庭中,67%存在财产分配与情感投入的认知错位,这种结构性矛盾在明星家庭会被几何级放大。

更具争议的是抚养权移交的法律灰色地带。

更有台媒爆料,孩子目前仍由原保姆照料,每月看护费用高达15万新台币。

舆论审判下的明星困局:流量时代的双刃剑

这场风波本质是场精心设计的流量实验。

但公众情绪的反弹超出预期。

这种反噬印证了柏林自由大学传播学教授汉斯的研究结论:新媒体时代明星的舆论容错率已从72小时缩短至9小时,且修复成本呈指数级增长。

更具警示意义的是人设迭代的失败。

重组家庭的社会镜像:私域情感的公域化困境

在这场全民围观的情感剧中,每个观众都在寻找自己的镜像。

这种集体性代际创伤的唤醒,让私人情感场域被迫成为公共道德展台。

更具深意的是两岸婚姻的文化碰撞。

这种玄学话语的流行,暴露出大众对跨文化婚姻的认知仍停留在神秘化阶段。

事实上,民政部数据显示两岸婚姻离婚率已连续三年低于全国平均水平。

当我们用放大镜审视明星家务事时,或许更该警惕媒介伦理的失守。

台媒《镜周刊》记者偷拍孩子校园生活的行为,已被台北地检署立案调查。

这种越界狂欢背后,是自媒体时代集体窥私欲的失控,也是每个屏幕前点击转发的我们共同书写的数字伦理困境。

结语:在流量废墟中寻找情感真谛

这场持续17天的舆论海啸,最终在315消费者权益日被新的热点取代。

但留在公众记忆中的,不该只是狗血剧情和网络梗图。

当我们在微博超话里激情站队时,或许遗忘了两个孩子正在经历的真实创伤。

最新卫星图像显示,汪小菲在台北信义区的豪宅已挂牌出售,而北京后海四合院正在加紧安装儿童防护设施。

这些物质痕迹背后,藏着比热搜词条更复杂的人生真相。

也许我们永远无法知晓汪小菲深夜痛哭时的真实心境,就像我们难以判断马筱梅挽着他手臂时,目光是否扫过八卦记者的镜头。

在这个人人都是裁判长的时代,或许该重拾对私人领域的敬畏。

当某天我们自己的孩子面临人生变故时,大概也不愿他们的伤痛成为千万人茶余饭后的谈资。

流量终会退潮,而那些被镜头放大的眼泪,终将在时光里显露出本来的咸度。