美国对华战略:遏制与冲突的边缘试探

美国将中国视为其在全球霸权地位的最大挑战,这种认知塑造了其对华政策的核心——遏制。 通过贸易战、技术封锁和地缘政治竞争,美国试图削弱中国崛起的力量。 米尼汉将军的“2025年开战”言论,虽然并非官方立场,却反映了部分美国鹰派对华日益强硬的姿态,以及将军事冲突摆上桌面进行战略威慑的可能性。这种策略并非没有风险,它可能将中美关系推向不可逆转的对抗深渊,甚至引发无法预测的全球冲突。美国在亚太地区的军事部署,包括其与日本、韩国和澳大利亚等盟国的军事联盟,构成了对中国潜在的军事包围圈,加剧了地区紧张局势。

中国应对:自主自强与多边主义的战略平衡

面对美国的战略压力,中国采取了多管齐下的应对策略。首先是增强自主自强的能力。中国近年来大力发展高科技产业,特别是在半导体、人工智能和新能源等领域,力图摆脱对西方技术的依赖。其次是构建多元化的国际合作网络。“一带一路”倡议是这一战略的具体体现,它旨在打破西方主导的全球化体系,为中国创造更多贸易和投资机会。中俄能源合作的深化,以及与中亚、非洲和拉美国家关系的加强,进一步巩固了中国的地缘战略,降低了对美国及其盟友的依赖。最后,中国积极参与全球治理体系的改革,试图建立更加公平合理的国际秩序。这种多边主义策略旨在提升中国的国际影响力,营造更有利的国际环境。

资源战:断供威胁与战略反制

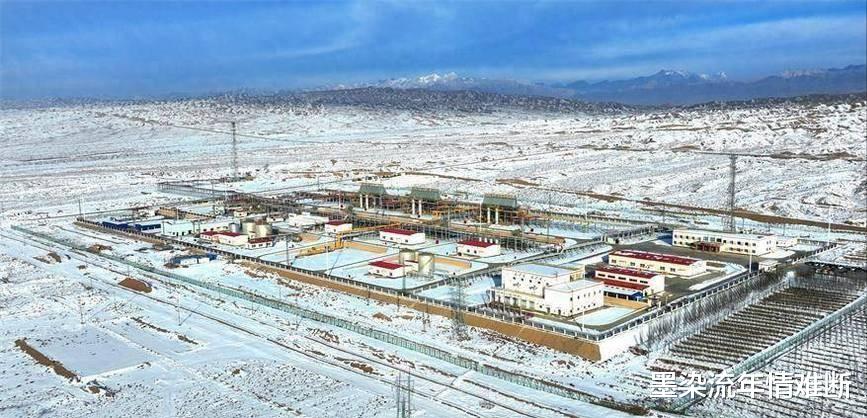

美国对华实施经济制裁,试图切断中国的关键资源供应,例如稀土金属、芯片和能源。 然而,中国的战略储备和“后备力量”不容忽视。 南海油气资源、东北油田以及其他国内能源储备,虽然开采成本相对较高,但在紧急情况下,它们将成为重要的战略资源。 此外,中国也在积极发展国内关键矿产的勘探和开采,并大力推广循环经济,以减少对进口资源的依赖。 中国与俄罗斯的能源合作,以及中巴经济走廊的建设,也为中国提供了绕过马六甲海峡的替代路线,降低了其对单一航道的依赖。

军事对抗:实力对比与风险评估

中美两国军事实力对比复杂且动态变化。美国拥有强大的航母战斗群和先进的空军力量,并在全球部署了大量的军事基地。中国则拥有数量庞大的陆军和日益强大的海军,以及能够打击远程目标的先进导弹系统,例如东风-26。 马六甲海峡的战略地位不容忽视,它既是中国的能源生命线,也是美国潜在的军事封锁点。 然而,中国海军实力的增强,以及其在南海地区的军事存在,使得美国封锁马六甲海峡的难度大大增加。 任何军事对抗都将带来巨大的风险,对全球经济和地缘政治稳定造成严重冲击。

全球博弈:多极化趋势与不确定性

中美冲突并非简单的双边对抗,而是嵌套在全球多极化的大背景下。 其他国家,包括俄罗斯、欧盟、印度和一些东南亚国家,都在这场博弈中扮演着关键角色。 他们的立场和行动将深刻地影响中美关系的走向。 在信息时代,舆论战、网络战等非传统战争手段也变得愈发重要。 中美之间的对抗,不仅仅是军事和经济的较量,更是意识形态、价值观和文化影响力的竞争。当前全球局势充满了不确定性,中美关系的未来走向将取决于双方如何管理分歧,寻求合作,以及国际社会如何共同维护全球和平与稳定。 任何轻率的军事行动都可能引发无法控制的连锁反应,最终损害所有参与者的利益。

结语:和平发展与战略竞争的平衡

无论是美国还是中国,都面临着巨大的战略挑战和风险。 军事冲突并非解决分歧的最佳途径,反而可能导致灾难性的后果。 中美两国应该致力于通过对话和谈判,寻找和平共处和互利合作的途径。 全球化时代,合作共赢才是唯一可持续发展的道路。 避免冲突,维护和平,需要双方展现智慧和克制,以及国际社会的共同努力。 任何一方的单边主义或霸权主义行为,都将最终损害全球利益,全球和平与繁荣的前提是和平发展。