在一个阳光和煦的午后,云南某村庄的老百姓正聚在村口议论纷纷。

大家讨论的话题是村里那三位出门打拼多年的姑娘,她们如今已渐渐成了无人问津的“剩女”。

这三姐妹,大姐31岁,老二28岁,小妹26岁,怎么看都该是婚恋市场上的“抢手货”。

可如今,她们返回家乡相亲,却发现曾经围绕她们转的媒婆们,居然一个个都消失了。

从春节热闹到门可罗雀:相亲市场的变迁几年前,每到村里春节聚会,媒婆们便络绎不绝,纷纷为三姐妹介绍对象,家门口常常热闹非凡。

每次姐妹们礼貌地拒绝提亲,只因为她们有自己的理想和对另一半的期许。

但随着岁月流逝,那些媒婆一一走远。

这并不是因为村子变得萧条,而是大家对姐妹们的态度转变了。

如今,村子里的年轻小伙多半还是在本地务农或打工,而这三姐妹在外打拼,见识广,眼光自然不再局限于家乡。

媒婆们也许觉得她们“太挑”,久而久之就懒得再登门了。

被贴上“太挑”标签:姐妹的择偶标准

不少人对姐妹们的择偶要求感到不解,认为她们应该“脚踏实地”,找个本地人组成家庭。

这三姐妹的期待其实并不过分。

工作多年,她们各自有稳定的收入和独立的生活,追求一个能谈心的伴侣不过是对未来生活的一种认真负责。

面对本地相亲的选择,她们的这些诉求却被冠以“太挑”的印象。

媒婆的“放弃”背后:女性年龄在婚恋中的影响随着她们年岁的增长,有些村民开始悄悄议论,说31岁的大姐已经算是“晚婚”,怕是越来越难找到合适的对象。

相亲市场对女性年龄的“规训”如此严苛,仿佛超过25岁,女性魅力便急转直下。

媒婆们也自有她们的持家算盘——帮助年轻姑娘撮合亲事,成功率高,讲起亲来也更加得心应手。

而那些年纪稍长的女生,虽有风韵但却被刻板印象束缚,成了不被优先考虑的选项。

婚姻自由还是社会偏见?

姐妹们从未放弃婚姻生活的可能,但她们也不愿意因为社会的偏见而勉强自己踏入婚姻。

在家乡的长辈们看到她们尚未成家的时候,总是嘴上不说其实心里在发愁。

其实,他们的父母无不是为了孩子好,但却在不自觉间施加了无形的压力。

这种无形的鞭策,常常让人觉得辛苦。

当代女性所期望的自由选择,是否仅仅在于拥有更多的择偶选项?

或许更重要的是,她们对于自己未来的掌控感,那种从容不迫选择人生另一段旅程的淡定。

说到底,婚姻是生活中阶段性的一个选择,而不是终点。

三姐妹的故事,并不只是她们个人的故事,更像是这个时代对传统婚恋观念的一次顽固冲击。

或许,我们需要反思的是,那些被我们忽视的女性选择权,以及社会对于独立女性价值观的评判标准。

或许,这三姐妹口中那“合适的人”,并不存在于狭隘的相亲选择中,而在于更广阔的生活可能性里。

当我们谈论婚姻时,是不是忽视了那些不愿将就的勇敢者们传递的独特价值呢?

这样的思考,不仅仅局限于婚姻,而是关于生活中每一个值得选择的自由。

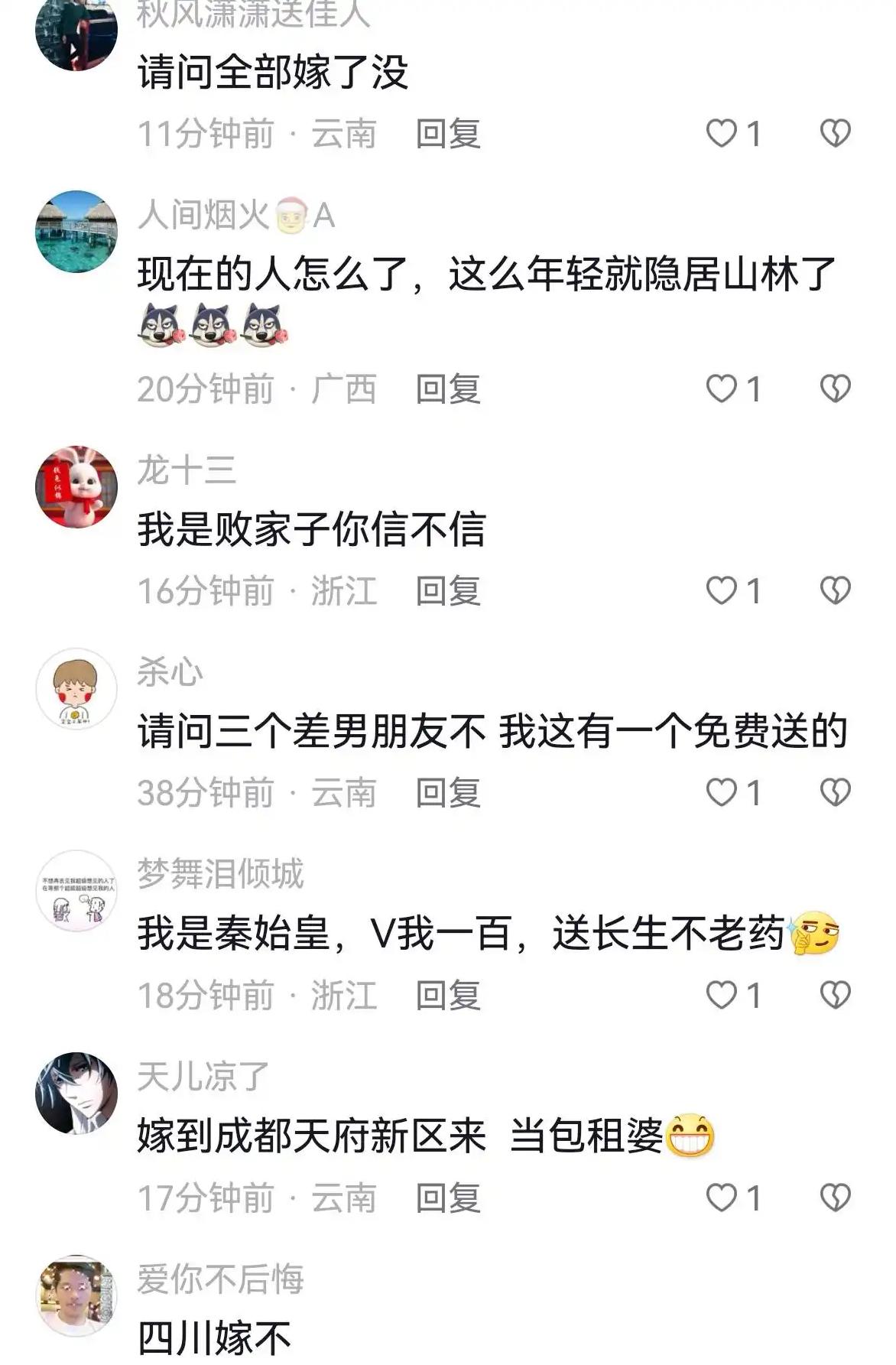

有没有一种可能,她们是看主播赚钱了自己也想干主播,但是没才艺没文化,所以就打算摆拍视频赚钱,故意拍那些漫天要价的丑陋的嘴脸骗回复骗流量,说不定那些男的都不知道自己被她们当成素材了。有没有这种可能?

都想嫁给有钱有房有车的男人,首先你们的长相过不过关,身材好不好?身高够不够?你十万彩礼你们配不配?有没有资格拿?

结婚这种事,不是你想要多好就要多好,女人应该在生活工作中遇到不错的就要勇敢去聊聊处处,而不是觉得被动别人来追你,毕竟条件好的帅的别的妹妹也不是瞎子

女孩子们不要听这些毒鸡汤 我们一定不要委屈自己,我隔壁邻居朋友45岁单身女生找了一个29岁188cm的上市公司总裁,年薪百万,彩礼200w ,新房欧式别墅,还给女方弟弟父母各自买了一套200平的别墅!女孩子一定要相信缘分,宁愿单身也不将就[比心][比心][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

我住的小区里有一位云南来自云南的大妈,嫁过来也有七年了,附近还有云南的美女嫁过来,上海真是个好地方,多少女人从千里之外,为了爱情嫁进上海。

秦始皇哪个,找你好久了,你的链接呢?

你倒是发出来,这是哪个村啊?

毒鸡汤,等着当阎王妃吧

我爸妈觉得我结婚了就是为了我好,但是我从不上学到现在十几年了,压根不谈对象,也没有结婚的欲望,更没法和父母说的明白。什么时候,个人幸福和结婚是必然关系了?难道结婚了就幸福吗?

打车遇到个女司机聊天,离异带娃,一口价彩礼40万,月收入一万以上,我无言以对,心想镶金的吧