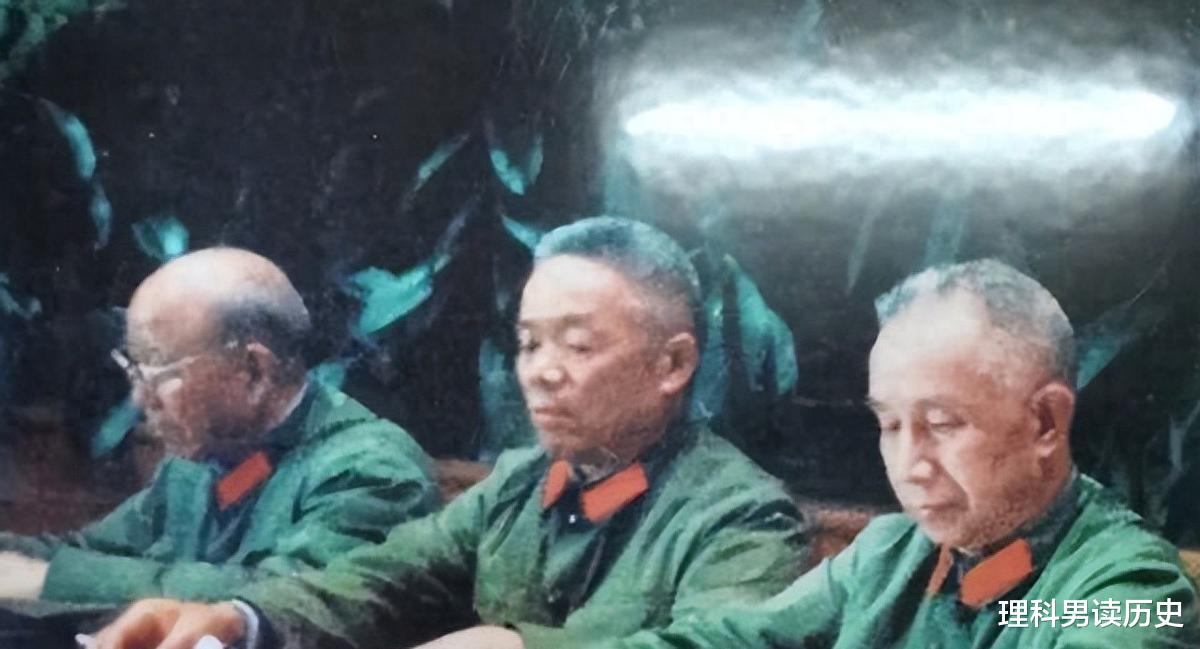

粟裕和韩先楚,一个是开国大将之首,一个是战无不胜的上将,军衔不同,地位不同,但他们身上却有一个惊人的共同点——他们都敢于“违抗”上级命令,并且屡次证明自己的判断是正确的。

这在纪律严明的军队体系中,绝对不是普通人能做到的事情。

更关键的是,他们的每一次“抗命”,都直接影响了战局的走向,甚至改变了历史的进程。

这两位传奇人物,虽然战场不同、风格各异,但他们的坚持从未妥协。

韩先楚曾在关键战役中拒绝执行撤退命令,最终歼灭敌军;粟裕则在解放战争中两次顶住高层压力,坚持自己的作战方案,最终取得大捷。

他们用行动证明,真正的军事家,不是单纯服从命令的“执行者”,而是能在关键时刻做出独立判断的“决策者”。

战场上的“不听话”到底意味着什么?

战争从来不是教科书上的演习,真实的战场瞬息万变,决定胜负的往往不是硬碰硬的拼杀,而是指挥官的临场判断。

韩先楚在东北战场上就是这样一个例子。1946年新开岭战役,他的上级胡奇才决定撤退,原因很简单——敌军第25师是国民党的精锐部队,硬碰硬风险太大。

但韩先楚却认定,这是一次歼灭敌军的绝佳机会。

他没有执行撤退命令,反而坚持要打,并最终取得胜利,重创敌军的“千里驹”部队。

这场战役的胜利,不仅让东北战场的形势发生了逆转,也让韩先楚成为“能打硬仗、敢打胜仗”的代表人物。

粟裕的“不听话”同样惊人。1948年,中央军委决定让他率部南下,为解放华南打基础。

这是最高层的集体决策,连毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇都参与其中,任何一个将领听到这样的命令,恐怕都只会执行。

但粟裕却直接向军委提出反对意见,认为此时最重要的不是南下,而是北方的大歼灭战。

他的理由很充分:南下建立根据地虽然重要,但现在如果能在长江以北歼灭更多敌军,那未来的南下就会变得轻而易举。

最终,军委采纳了他的意见,调整战略,结果证明,粟裕的判断是完全正确的。

为什么他们能坚持自己的判断?

第一,他们有极强的战场直觉。

韩先楚在海南岛战役中,再次展现了这一点。

当时,解放军准备渡海作战,很多人认为应该等待更有利的时机,但韩先楚认为,拖得越久,变数越大。

他直接绕过层层汇报程序,越级向中央军委提出自己的方案,最终获得批准。

事实证明,如果按照原计划拖延几个月,那么战争形势就会因为朝鲜战争的爆发而发生巨大变化,甚至可能导致海南战役失败。

第二,他们敢于承担责任。

战争的残酷在于,决策者的每一个决定,都会直接影响到千军万马的生死存亡。

在这样的压力下,很多人宁愿执行上级命令,即使失败了,责任也不在自己。

但粟裕和韩先楚不一样,他们敢于为自己的判断负责。

粟裕在淮海战役中,再次展现了这一点。

当时,杜聿明的30万大军准备撤退,几乎所有人都认为他会走淮阴、淮安方向,甚至连地下党送来的情报都证实了这一点。

但粟裕却坚持认为,杜聿明更可能沿津浦线西侧撤退,因为这条路虽然危险,但对机械化部队更有利。

最终,杜聿明果然选择了这条路,而蒋介石的一次错误指挥,彻底葬送了这支部队。

他们的坚持,改变了历史

军事史上,很多优秀的将领都因为“过于听话”而导致战局失败。

而粟裕和韩先楚的成功,恰恰说明了一个道理——真正的军事天才,不是只会执行命令的人,而是能在关键时刻做出正确决策的人。

有人说,韩先楚是“谁当他上司,谁尴尬”。

因为他总是有自己的想法,甚至不惜和上级“对着干”。

但正是这种坚持,让他在战场上战无不胜,成为解放战争中的传奇人物。

粟裕也是如此,他两次顶住压力,坚持自己的作战方案,最终帮助解放军赢得了决定性的胜利。

历史是胜利者书写的,但真正的伟大,往往藏在那些“违抗命令”的瞬间。

有人说,粟裕和韩先楚的最大相似点,不是他们的辉煌战绩,而是他们的胆识和判断力。

或许,这才是真正的军事天才应有的特质。

对战场环境有极其敏锐的嗅觉,对敌人意图有极其准确的判断,他们有其独特的战争天赋

是的,再加上毛主席,这三个是我认为的军事天才,都没上过军校[点赞]