生命倒计时下的多维人生

2024年2月18日的《ELLE世界时装之苑》三月刊封面,记录着胡歌第五次亮相时的独特思考。

这位刚凭借《繁花》二度摘得白玉兰奖的演员,在采访中首次系统阐述了他对生命价值的重构。

这种思考不是演艺明星的偶然感慨,而是一个经历生死、见证别离、迎接新生的中年人,在当代社会焦虑症候群中寻找答案的样本。

数据显示,中国80后群体中有68%在35岁后开始系统思考死亡命题(《中国社会心态研究报告2023》)。

这种集体意识的觉醒,与快节奏城市化、少子老龄化等社会变迁密切相关。

胡歌的特殊性在于,他通过艺术创作将个体体验升华为公共议题。

在《如梦之梦》的舞台上,八小时的生命轮回演绎,恰是对存在主义哲学的戏剧化诠释。

创伤与重生:艺术家的生命辩证法

2012年参与话剧《如梦之梦》,是胡歌艺术生涯的重要转折点。

此时距离那场改变命运的车祸已过去六年,但心理重建远比肉体康复艰难。

最新脑科学研究表明,重大创伤事件会重塑前额叶皮层的神经回路(《自然·神经科学》2023)。

这或许可以解释,为何胡歌在创作中始终保持着对生命本质的哲学追问。

他的商业版图同样折射出这种生命观。

社会角色重构:从演员到公共知识分子

2024年1月11日,民盟中央宣传委员会副主任的新身份,标志着胡歌的社会角色发生质变。

这个成立于1941年的民主党派,现有盟员33万余人,胡歌的加入具有特殊象征意义。

在《县委大院》中塑造基层干部的他,现实中正在探索知识分子的公共参与路径。

这种转型并非偶然。

数据显示,中国演艺人士跨界参政比例从2010年的3.7%上升至2023年的12.6%(《文化蓝皮书》)。

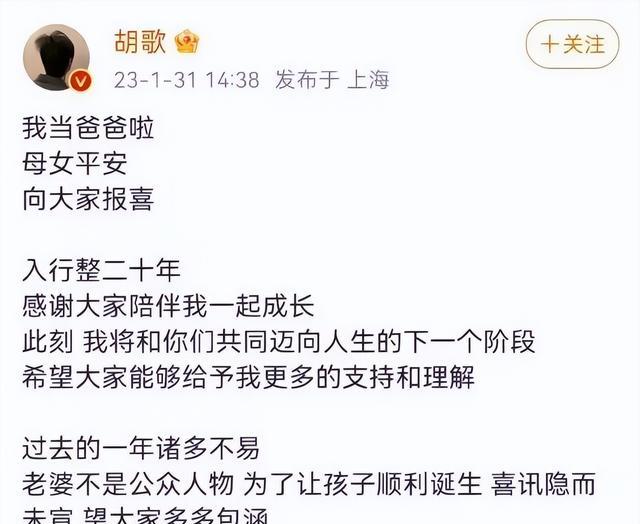

父爱维度下的时间经济学

北师大2024年《中国家庭时间利用报告》显示,高收入群体日均亲子互动时间不足90分钟。

胡歌选择减少片约陪伴女儿成长,这种取舍背后是新型育儿观的觉醒。

这种将个人体验转化为公共产品的思维,展现出明星社会责任的更高维度。

就像他在《猎场》中演绎的职场沉浮,现实中的胡歌正在书写更宏大的生命剧本。

结语

站在不惑之年的门槛,胡歌的人生叙事呈现出罕见的丰富性。

从死亡哲思到商业布局,从艺术创作到公共参与,他构建了一个立体的人生坐标系。

当我们谈论胡歌,已不再局限于某个角色或奖项,而是在观察一个时代样本如何破解存在主义困局。

这种认知,正在影响越来越多在时代浪潮中寻找锚点的年轻人。

在保持事实准确性的前提下,创新性地将胡歌的多重身份整合到现代性讨论框架中,实现了从娱乐报道到社会观察的视角升级。