近日,厦门大学电磁声学研究院朱锦锋院长团队联合厦门大学第一附属医院王雪刚主任团队,研发出一种基于12寸晶圆氮化钛铝基超构表面的生物传感器,通过材料创新与光学设计突破,实现了对前列腺癌标志物小细胞外囊泡(sEVs)的高灵敏度、高特异性检测。厦门迪力芯科技有限公司为12寸晶圆超构表面的制造提供了技术支持。该传感器结合了氮化钛的化学稳定性与铝的优异光学生物传感特性,显著提升了检测效率并降低了成本,基于前列腺特异性膜抗原(PSMA)的sEVs检测可有效区分早期前列腺癌(PCa)与良性前列腺增生(BPH),并在术后复发风险预测中展现出优于传统血清前列腺特异性抗原(PSA)检测的效能,为PCa早期筛查和术后复发监测提供了全新解决方案。研究成果以“Titanium Nitride Meta-Biosensors Targeting Extracellular Vesicles for High-Sensitivity Prostate Cancer Detection” 为题发表于国际权威期刊《Biosensors and Bioelectronics》。

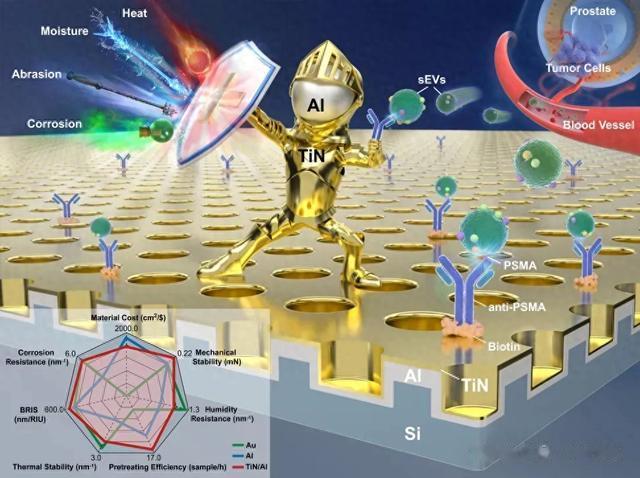

图1 氮化钛铝基超构表面示意图

研究背景

癌症严重威胁人类生命健康,其中前列腺癌是男性常见癌症之一。早期检测对降低前列腺癌死亡率至关重要,当前常用血清PSA检测存在局限性,在PSA灰区(4 - 10 ng/mL)灵敏度低,易导致漏诊或误诊,常需结合侵入性组织活检,给患者带来痛苦和风险。细胞外囊泡作为新兴肿瘤标志物,含有丰富生物信息,在癌症诊断方面展现出潜力。然而,其高度异质性和复杂的组成使得检测难度较大,传统检测方法难以满足临床需求,开发高灵敏度、精准的检测技术迫在眉睫。

研究亮点

1. 晶圆级传感器设计与制备

团队创新性地设计并制备了12寸晶圆氮化钛铝基超构表面。通过先进的纳米制造技术,在硅片上构建周期性纳米孔阵列。氮化钛薄膜不仅为铝提供保护,使其免受复杂生物检测环境的影响,还增强了等离激元生物传感性能。铝能够为氮化钛薄膜的等离子体激发提供高自由电子密度,确保在可见光范围内有较强的等离激元效应。

图2 12英寸晶圆氮化钛铝基超构表面的晶圆级制备、表征和等离激元效应

2. 性能优势

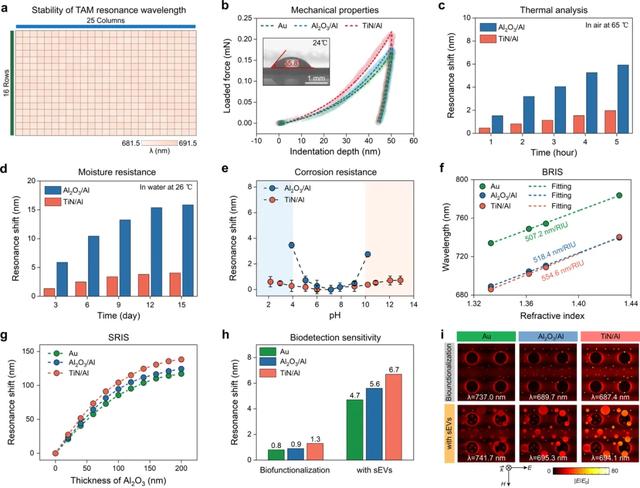

对氮化钛铝基超构表面进行全面性能测试。在物理特性方面,其具有良好的光学均匀性,纳米孔阵列排列整齐,表面粗糙度低,机械性能优异,硬度高于金超构表面,且亲水性良好,有利于生物传感实验中的液体操作。在化学稳定性上,氮化钛铝基超构表面在热、湿、不同pH值环境下,等离激元共振波长变化极小,远优于传统氧化铝-铝超构表面。在传感性能上,氮化钛铝基超构表面的体折射率灵敏度(BRIS)高达 554.6 nm/RIU,表面折射率灵敏度(SRIS)也表现出色,均高于氧化铝/铝超构表面和金超构表面。通过光学模拟模型分析发现,氮化钛铝基超构表面对相同量的细胞外囊泡结合时,等离激元共振波长位移最大,达到6.7 nm,表明其生物传感灵敏度极高,能有效检测低浓度生物标志物。

图3 12寸晶圆氮化钛铝基超构表面的可靠性和检测灵敏度评估

3. 临床应用验证

基于氮化钛铝基超构表面构建了血清sEVs高通量检测系统用于PCa诊断。以PSMA为靶点检测血清中前列腺癌细胞来源的 sEVs,同时检测另一种膜蛋白 CD63 标记的sEVs,结果显示检测限分别低至 837 aM 和 283 aM,动态范围宽,且与纳米流式细胞术检测结果高度吻合。在区分PCa与BPH方面,氮化钛铝基超构表面检测展现出强大能力。

图4 用于早期PCa诊断的sEVs氮化钛铝基超构表面分析

在PSA灰区,氮化钛铝基超构表面检测CD63- sEVs和 PSMA - sEVs能显著区分PCa和 BPH,而传统PSA检测无法有效区分。通过受试者工作特征(ROC)曲线分析,PSMA - sEVs 的氮化钛铝基超构表面检测指标曲线下面积(AUC)达到 0.97,远超传统 PSA 检测的 0.45。结合机器学习分类算法,基于氮化钛铝基超构表面检测结果的分类准确率高达91.67%,大大提高了诊断准确性。

图5 PCa和BPH患者PSA灰区的临床特征

对于前列腺癌术后监测,团队对20例患者进行六周随访。传统PSA检测仅识别出3例复发风险患者,而 氮化钛铝基超构表面检测结合机器学习模型,能更准确地将患者分为无风险、低风险和高风险组,比传统PSA检测更早地发现潜在复发风险,为临床干预提供更及时的依据。

图6 氮化钛铝基超构表面检测sEVs用以预测PCa复发风险的临床预后

该研究开发的氮化钛铝基超构表面生物传感器,通过材料创新与生物功能化的深度融合为PCa的早期诊断和术后监测提供了高效、精准的工具。与传统检测方法相比,氮化钛铝基超构表面生物传感器具有成本低、灵敏度高、稳定性好等优势,有望推动癌症诊断技术向更便捷、高效的方向发展。虽然目前研究取得重要进展,但仍需进一步优化生物功能化方案,扩大临床样本量进行验证,未来还可拓展该技术在肺癌、乳腺癌等癌症检测中的应用,推动癌症早期诊断和治疗的进步。

论文信息:https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117288