一场演唱会可以有多少意想不到的故事?

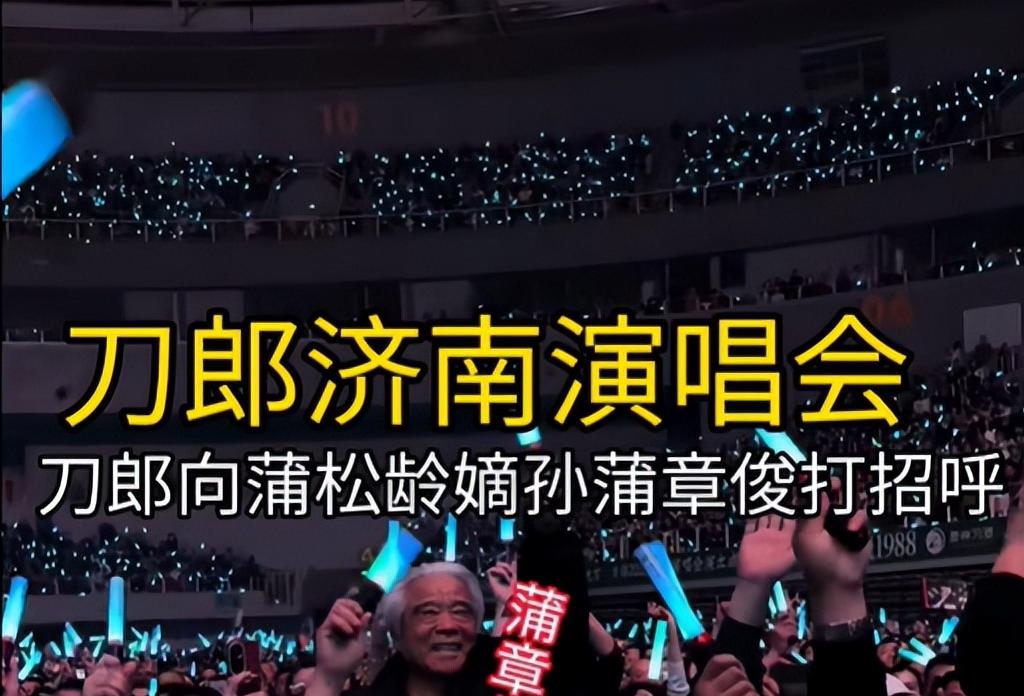

台上聚光灯下的歌手,唱到深情处,让全场大合唱,台下第5排,一位特别的观众轻声哼唱,还不时露出认同的笑容。

他不是普通的观众,他是《聊斋志异》作者蒲松龄的后人蒲章俊。

而这次到场,也不只是单纯赴歌手之邀。

因为就在不久前,歌手刀郎曾因为新歌《罗刹海市》的歌词被质疑“侵权聊斋”。

解不开的歌与书的牵绊、争议中的对话、门票背后的深意,一一涌上心头。

这一幕,让人忍不住想问:那些曾经质疑刀郎的人,是否会重新审视自己的看法?

刀郎与《聊斋》的侵权争议为何不存在?

故事的起点,要从刀郎的那首《罗刹海市》说起。

这首歌,自从发布的那一天起就备受关注。

有人欣赏它深厚的文化底蕴,还有人却敏感地指出,歌词中有不少似曾相识的元素。

“是不是抄了《聊斋志异》?

”一时间,这样的声音在网络上此起彼伏。

更有人认真到翻出了《聊斋》,逐字逐句对比,非要找出这首歌的“问题”。

面对这种质疑,蒲松龄的后人蒲章俊站了出来。

早在歌刚发布时,他就表示,不存在侵权行为,原因很简单:版权保护期早已过了。

同时,他也解读得很明白——刀郎的创作属于合理的文化借鉴。

用已有的文化资源做新的表达,这样的创作不仅合规,还能让更多人通过歌曲重拾对经典的兴趣。

所以,这次争议被叫停得相对平静。

但另一边,网友们的讨论却并没有完全消停。

刀郎的新经典,真能和聊斋这样的老经典“对话”吗?

蒲松龄后人为何出席济南演唱会?

正当舆论逐渐平息时,刀郎用一场极具温度的约见和演唱会,让质疑者无话可说。

在济南演唱会开始前,刀郎特意抽时间去了淄博,拜访了蒲松龄的故居。

对于这次拜访,刀郎显得既低调又真诚,一待就是一个半小时。

他和蒲松龄的后人头碰头聊了许久,从歌曲的创作谈到聊斋文化的发展。

这样的对话,没有任何商业化的意味,更多的是一种敬重和对文化的深耕。

聊完后,他邀请蒲章俊及其家人来听自己的演唱会。

蒲章俊也一口答应了,于是就有了第五排的那一幕。

在现场,刀郎不仅感谢了蒲松龄,更专门点名感谢这位后人。

台上台下的这段默契回应,成了演唱会上最暖的插曲。

如果说侵权争议曾让人心存疑虑,那么这一举动无疑表明,刀郎的文化表达是源于尊重,而不是偷窃。

这种亲自走近文化根源的态度,让更多人重新去理解他的创作。

为何《罗刹海市》成为争议焦点?

再来说回这首《罗刹海市》。

它之所以引发争议,除了名字、意境与《聊斋志异》颇有关联外,还有一层重要的原因:刀郎的作品总能让人想起那些被忽略的故事。

从新疆的独特地域风味,到江南的缱绻韵味,刀郎的音乐带有浓郁的文化探索意味。

而《罗刹海市》的出现,像是一次更大胆的突破,它借用聊斋的故事意境、转化为现代音乐语言,去诉说更具现实意味的内容。

于是,有人听出了文化情怀,有人却听出了所谓的“讥讽”与“内涵”。

一次质疑之所以能被迅速扩大,还要归因于刀郎歌手身份的特殊性。

他早年的争议过多,以至于任何新作都容易被放大审视。

而这一次,歌本身甚至被赋予了多重解读:有人认为它是对过往争议的回击,也有人觉得它是单纯的文化互联,无需过度联想。

可无论如何,这首歌的火热讨论本身,已经说明了它的成功。

刀郎的复出之路:从低调隐退到全场合唱但这一切争议,于刀郎本人而言,似乎显得不痛不痒。

无论是早年的大火还是之后的沉寂,他仿佛都只是默默地做着自己的音乐。

从2004年《2002年的第一场雪》火遍全国,到此后的隐退创作,再到如今以演唱会形式复出,刀郎的名字从未淡去过。

今年的巡回演唱会,让他的粉丝们又看到了那个熟悉的“宝藏歌手”。

全场大合唱的场景,不止一次出现在今年的演唱会上,而这份归属感,可能是刀郎多年积累的结果。

而这场济南演唱会,只是个缩影。

坐在台下的蒲松龄后人,见证的不仅仅是观众对刀郎的热爱,更可能是这个歌手对聊斋文化一次别样的传播。

如今再回头看,那些曾质疑刀郎的人,是否觉得“侵权”二字早已不合时宜?

从一次合理的文化借鉴,到融通古今的音乐创作,刀郎证明了音乐可以是跨时空的对话。

与蒲松龄后人的约见更是点燃了经典与流行碰撞的火花。

在很多人眼里,刀郎依旧是那个不善言辞的歌手,但他的音乐却悄悄做到了很多人没有做到的事。

于是,这场跨越百年的“对话”特别显得弥足珍贵。

其实,我们不必去纠结谁借鉴了谁,更应该感激有这样的作品,让经典走向更宽广的未来。