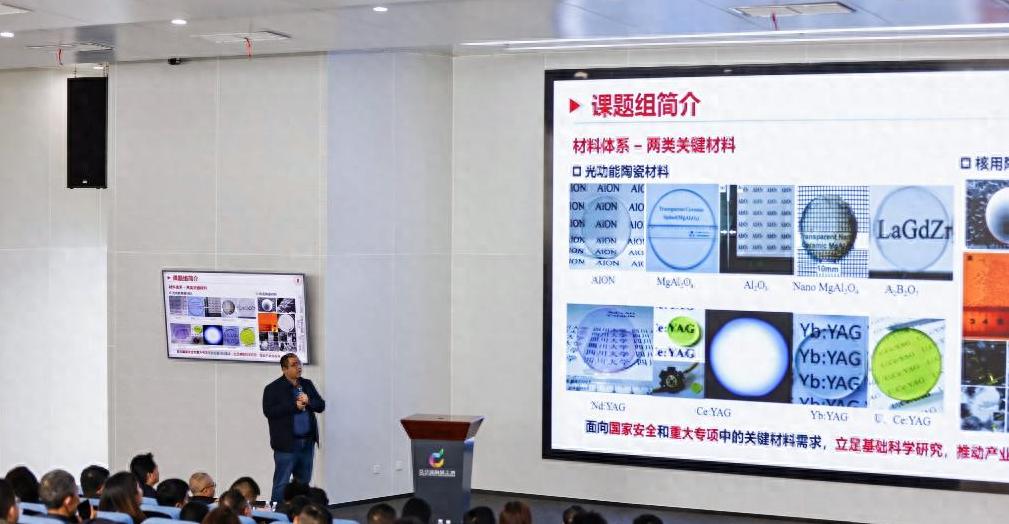

在成都的一个会议大厅里,科技界的“大腕们”正摩拳擦掌,等待一场有关新材料的供需对接大会。

这场活动瞄准的是新材料的供需市场,旨在为科技成果找到实际应用的场景。

通过这次活动,成都试图推进新材料科技成果的快速落地。

那么,这场活动究竟有什么魔力,能够吸引如此多的科技企业和研究机构?

让我们一探究竟。

打通供需两端,促进产学研深度融合在这次会议上,一个备受关注的环节是两份清单的发布:《新材料科技成果供应清单》和《新材料企业技术需求清单》。

通过这两份清单,科研成果和市场需求得以精准对接,像是为创新成果和真实应用场景搭建起了一座高效桥梁。

这两份清单不仅仅是干巴巴的项目罗列,而是基于深入的市场调查和需求分析。

在会场上,各界代表仔细阅读清单内容,热情讨论各自的需求和提供的解决方案。

成都市科学技术局的陈钢副局长表示:“这份清单让我们看到了新材料领域的巨大潜力,也让我们能够更好地帮助企业对接市场需求。”

校企合作,3项创新项目现场签约伴随着与会人员的讨论热潮,现场进行了一系列校企合作项目的签约,这是活动的另一个亮点。

四川大学教授团队与成都俊马密封科技股份有限公司签署了纤维复合特殊密封材料技术联合研发的意向协议,旨在解决发动机的各类问题。

这是新材料领域的一次有力探索。

企业得到了技术支持的后盾,而高校则找到了技术落地的现实场景。

这种合作不仅仅是科研的延续,更是科技与市场的深度融合。

成都新材料产业研究院的领导表示:“校企合作最大的价值在于让我们的科研成果更快、更好地服务于实际市场需求。”

推动区域协同发展,提升新材料产业竞争力成都市技术转移联盟的执行秘书长李佳穗指出,要推动科技成果转化,需要的不仅是技术本身,还有政策和服务的支撑。

通过一系列的科技政策,帮助企业认识到科技创新的重要性,也提供了加速成果转化的具体路径。

比如,联盟致力于促成校企合作项目的实施,并为其提供全面的服务支持。

成都不仅依靠自身的资源优势,还与遂宁、德阳等地展开合作,联合推动区域内新材料产业的协同发展。

在这种区域协同中,各地的优势互补、资源共享,让新材料产业链有了更强的竞争力。

现场发布供需清单,引发合作推介热潮在会场的另一个角落,供需清单的展示区也聚集了不少热切的目光。

两份清单涵盖了60余项高校院所的成果项目以及20多家企业的技术需求。

每一项科技成果都对应着一个市场需求,现场的不少企业代表在查看清单后,迅速与供方代表展开了接洽。

“我们这次来的目的,就是希望找到未来的合作机会。

”成都俊马密封科技的副总经理邓渊在现场显得特别忙碌,一会儿跟高校团队交流,一会儿查看其他企业的需求清单。

对于他来说,这样的对接活动提供了一个非常好的平台,不仅能了解行业内的最新进展,还能找到潜在的合作伙伴。

通过这次对接会,一些以往难以突破的技术壁垒开始被瓦解,一些看似遥远的市场需求变得更加具体。

对于参会的科技企业和科研机构来说,这不仅是一次交流的机会,更是一场技术与市场的对接盛宴。

结尾:成都的新材料供需对接大会,不仅是一次简单的会议,而是创新驱动发展的一个缩影。

在这里,技术与市场的“任督二脉”被打通,产学研深度融合,科技创新和产业化不再是遥不可及的梦想。

通过这样的活动,成都为新材料领域按下了“加速键”,充分展现了这个城市在科技创新和产业发展的强大推动力。

我们期待更多这样的创新对接活动出现,让更多的科技成果有效转化,更好地服务市场需求。

成都的尝试告诉我们,科技创新不仅需要“单兵作战”,更需要多方联动,合作共赢。

这样的共识,将推动科技与产业的深度融合,让创新的种子在更广泛的市场中开花结果。

创新不只是实验室里的冷冰冰的数据和设备,也不仅是市场里的商业竞争,而是在两者之间找到最有效的结合点。

成都的新材料供需对接大会,让我们看到了未来科技创新的无限可能。

每一个创新项目的成功转化,都是科技进步的一步,也是市场需求的一次满足。

通过这样的努力,我们终将迎来一个科技与市场高度融合的新时代。