【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写】

文|大头编辑|大头网红“卖惨”现象剖析:以“小松”事件为例

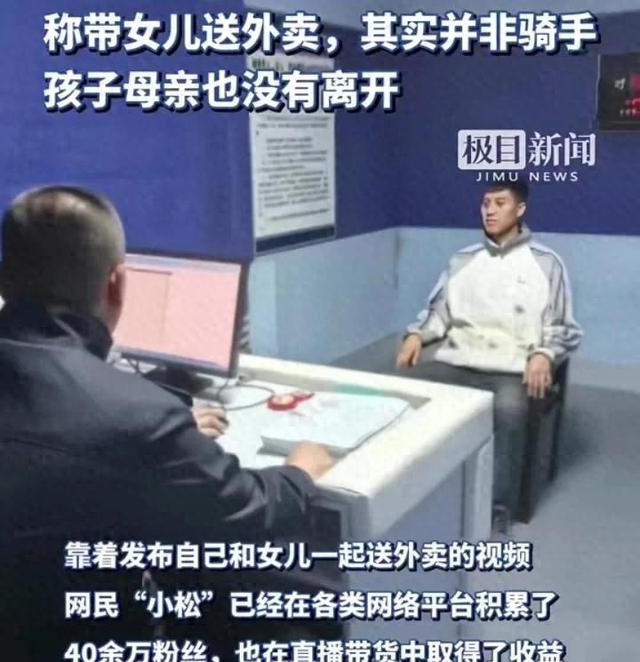

2024年5月15日,一位名叫“小松”的网红,因其精心编织的“单亲爸爸带娃送外卖”的悲情故事崩塌而被警方带走调查,这起事件在网络上掀起了轩然大波,也再次将“卖惨”式网络乞讨现象推到了公众视野的中心。小松的“人设”崩塌并非个例,近年来,网络上层出不穷的“卖惨”事件,不仅消耗了社会信任,更让真正需要帮助的人群在求助之路上雪上加霜。

从假扮残疾博取同情到编造重病骗取捐款,再到伪造贫困证明骗取补助,“卖惨”已成为一些人牟取暴利的捷径,也成为网络空间中一颗亟待清除的毒瘤。小松事件的发生,无疑为我们敲响了警钟,在这个信息爆炸的时代,我们该如何辨别真伪,理性行善?如何构建一个真实、透明、充满正能量的网络环境?本文将以“小松”事件为切入点,深入剖析网红“卖惨”现象背后的深层原因及其危害,并探讨相应的应对策略。

“小松”事件始末:

“小松”事件始末:

“小松”最初出现在大众视野,是以一个辛勤的单亲爸爸形象示人的。在他的短视频中,他身穿外卖员制服,骑着电动车,穿梭于城市的大街小巷,而他年幼的女儿则始终陪伴在他身边,或坐在后座的儿童座椅上,或被安置在一个简易的摇篮里。

视频中,“小松”常常对着镜头诉说生活的艰辛,讲述自己为了抚养女儿不得不拼命工作,而年幼的女儿则成为了他视频中不可或缺的“道具”。小女孩时而疲惫地趴在父亲的背上,时而因为路途颠簸而摔倒哭泣,这些画面无不触动着观众的心弦,引发了广泛的同情和关注。

“小松”的视频内容大多围绕着送外卖的日常展开,他经常会提到当天送了多少单,赚了多少钱,同时不忘强调女儿的懂事和乖巧,以及自己作为单亲父亲的责任和不易。这种看似真实的记录,加上小女孩楚楚可怜的模样,让许多网友深信不疑,纷纷慷慨解囊,为这位“苦命的父亲”送上礼物和打赏。

随着粉丝数量的不断攀升,“小松”的影响力也越来越大,成为了各大短视频平台的热门博主。

然而,谎言终究是谎言,纸终究包不住火。“小松”精心营造的“人设”逐渐露出了破绽。

一些细心的网友开始质疑:如果他每天真的要送几十单外卖,哪来的时间和精力拍摄、剪辑如此高质量的视频,并且保持如此高的更新频率?况且,视频中的小女孩虽然衣着朴素,但看起来营养状况良好,并不像生活在困境中的孩子。这些疑问如同涟漪般在网络上扩散开来,最终引起了警方的注意。

经过调查,真相终于大白于天下。“小松”的“单亲爸爸”身份纯属虚构,他的妻子并未离他而去,一家人生活在一个宽敞舒适的房子里。

那套外卖员制服,也只是他为了拍摄视频而特意在网上购买的道具。所谓的“带娃送外卖”的辛酸故事,不过是“小松”为了博取流量、赚取打赏而精心编造的谎言。他利用公众的同情心,将女儿当作“摇钱树”,为自己牟取私利。最终,“小松”因扰乱公共秩序被依法行政处罚,他精心构建的虚假世界也随之崩塌。

现象背后的深层原因:

现象背后的深层原因:

“小松”事件并非孤例,它折射出的是当下网络社会中普遍存在的“卖惨”现象。那么,究竟是什么原因导致了这种现象的滋生和蔓延?

部分网民的同情心和情感需求,容易被煽情故事所感染。在快节奏的现代生活中,人们渴望情感的共鸣和慰藉,而“卖惨”视频中展现的困境和挣扎,恰好能够触动人们内心深处的情感软肋,引发共鸣。

这种情感上的共鸣,使得人们更容易相信视频的真实性,从而产生帮助他人的冲动。

短视频平台的算法机制在一定程度上也助长了“卖惨”现象的蔓延。为了吸引用户,提高平台的活跃度,算法会优先推荐那些具有争议性和话题性的内容,而“卖惨”视频往往能够引发大量的讨论和转发,从而获得更高的曝光率。

这种机制,无疑为“卖惨”者提供了更大的舞台,也让更多的人接触到这些虚假信息。

也是最根本的原因,是MCN机构和个人追逐流量变现的逐利动机。在流量为王的时代,流量意味着金钱,意味着巨大的商业价值。

为了获取流量,“卖惨”成为了成本最低、效率最高的手段之一。一些MCN机构甚至将“卖惨”产业化,他们精心包装“网红”,编造悲惨故事,利用公众的同情心牟取暴利。

“卖惨”式网络乞讨现象的危害:

“卖惨”式网络乞讨现象的危害:

“卖惨”式网络乞讨的危害是多方面的,它不仅损害了个人利益,也对社会造成了不良影响。

这种行为消耗了社会信任。当越来越多的“卖惨”事件被曝光后,公众对网络求助信息的信任度会逐渐降低,即使是真正的求助者,也很难再获得帮助。

这种信任的缺失,无疑会让整个社会变得更加冷漠和隔阂。

“卖惨”行为挤占了真正需要帮助人群的资源和关注度。有限的社会资源和公众的注意力被“卖惨”者占据,导致真正需要帮助的人群得不到应有的关注和支持,他们的求助之路变得更加艰难。

“卖惨”行为败坏了社会风气,助长了不劳而获的思想。它向社会传递了一种错误的价值观,即可以通过编造谎言、博取同情来获得利益,这种思想的蔓延,会对社会道德和价值体系造成严重的损害。

“凉山网红”案例分析:“卖惨”产业化运作模式的冰山一角

“凉山网红”案例分析:“卖惨”产业化运作模式的冰山一角

如果说“小松”事件展现的是个人为了流量而“卖惨”的现象,那么“凉山孟阳”等案例则揭示了更为复杂的运作模式——“卖惨”产业化。在四川凉山地区,一个名为“凉山孟阳”的女孩通过短视频平台迅速走红。

她穿着破旧的衣服,身后是摇摇欲坠的木屋,声称自己父母双亡,独自抚养弟妹,并以坚强的笑容讲述着一个个“感人”的故事。

“凉山孟阳”的视频很快吸引了大量粉丝,她也开始通过直播售卖所谓的“大凉山原生态农产品”,例如山核桃、雪燕等。她呼吁观众不要刷礼物,而是将钱用来购买她的农产品,以此帮助凉山的乡亲们。

许多观众被她的故事和“善良”打动,纷纷慷慨解囊。

然而,温情脉脉的面纱背后,却隐藏着一个精心策划的骗局。经过网友的实地调查和警方的介入,人们发现“凉山孟阳”的父母健在,她的生活也并非如视频中那般贫困,所谓的破旧木屋只是村里早已废弃的农舍。

而她售卖的“原生态农产品”,实际上是从成都批发市场购入的普通商品。

“凉山孟阳”的案例并非个例,“凉山阿泽”等类似的网红账号也采用了相同的套路。这些账号背后,往往都有MCN机构的运作。

他们精心挑选“演员”,为其设计悲惨人设,安排拍摄煽情视频,并通过直播带货等方式牟取暴利。这种产业化的“卖惨”模式,不仅欺骗了消费者,也损害了凉山地区的形象,更让真正需要帮助的贫困地区和人群失去了获得关注和支持的机会。

这些“卖惨”产业链的运作模式通常如下:首先,MCN机构会选择一些偏远地区或贫困群体作为拍摄对象,通过夸大或虚构他们的生活困境来博取同情;其次,他们会为这些“网红”打造悲情人设,并安排专业的团队进行视频拍摄和剪辑,力求让视频内容更加逼真和感人;最后,他们会利用这些“网红”的流量进行直播带货,售卖各种商品,并以“助农”、“扶贫”等名义获取更高的利润。

应对策略与建议:

应对策略与建议:

面对日益猖獗的“卖惨”式网络乞讨现象,我们需要多管齐下,共同构建一个更加健康和透明的网络环境。

对于网民而言,要提升自身的媒体素养,增强理性思考和辨别信息真伪的能力。不要被煽情的故事轻易蒙蔽,要学会多方求证,避免情绪化判断。

在遇到求助信息时,可以通过官方渠道或正规慈善机构进行核实,确保善款能够真正帮助到需要的人。

对于平台方而言,要强化内容审核机制,对“卖惨”视频进行严格审查,并对违规账号进行处罚。同时,要建立健全的举报机制,方便用户及时反馈和举报虚假信息。

平台方还应积极推广正能量内容,引导用户理性消费和参与网络公益活动。

对于相关部门而言,要加大执法力度,完善相关法律法规,严厉打击恶意“卖惨”行为。要明确责任主体,追究MCN机构、网红个人以及相关平台的法律责任。

同时,要加强对网络慈善活动的监管,确保善款的规范使用和透明公开。

“小松”事件以及“凉山孟阳”等案例,为我们敲响了警钟。在信息爆炸的时代,网络“卖惨”现象已经成为一个不容忽视的社会问题。

它不仅损害了公众的利益,也侵蚀了社会信任,更让真正需要帮助的人群陷入了困境。

我们呼吁每一位网民都能擦亮眼睛,提高警惕,增强辨别真伪的能力,理性行善。同时,也希望平台方和相关部门能够加强监管,共同打击“卖惨”行为,为构建一个真实、透明、积极的网络环境贡献力量。

只有这样,我们才能让爱心真正传递到需要帮助的人手中,让网络空间充满温暖和正能量。

文章以 “小松” 事件为例剖析网红 “卖惨” 现象。“小松” 虚构单亲爸爸带娃送外卖悲情故事,利用公众同情心获打赏,最终因谎言败露被行政处罚。其背后原因包括部分网民易被煽情故事感染、短视频平台算法机制推波助澜以及 MCN 机构和个人逐利动机。

“卖惨” 危害众多,消耗社会信任、挤占真正求助者资源、败坏社会风气。“凉山孟阳” 等案例更是展现 “卖惨” 产业化运作模式,欺骗消费者与损害地区形象。应对策略上,网民需提升媒体素养与辨别能力,平台强化审核与举报机制并推广正能量,相关部门加大执法与监管力度完善法规。

网友评论

有的网友说,这些 “卖惨” 网红太可恶,消费大家同情心,让真正有困难的人更难得到帮助,平台和部门真得好好管管。还有网友认为,网民自身也要反思,不能盲目相信,看到 “卖惨” 得先冷静思考,核实真实性,别让善良被利用。也有网友表示,希望能加强对 MCN 机构监管,它们把 “卖惨” 当产业运作,严重破坏网络环境和社会风气,必须严厉打击,还网络一片净土,让公益慈善能健康发展。

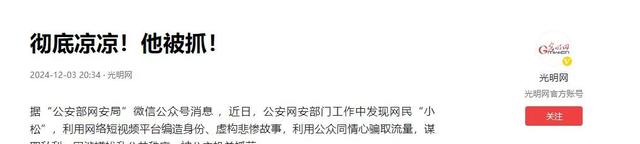

信息来源:光明网——彻底凉凉!他被抓!

光明网——男子带女儿送外卖卖惨累积40万粉丝 虚构悲惨博流量