在那个波谲云诡的年代,国民党中将李天霞的命运令人唏嘘不已。

他凭借黄埔军校的背景,在战场上崭露头角,却为何在关键时刻对同僚张灵甫见死不救?这种背叛,是出于对军职晋升的渴望,还是源于对张灵甫的嫉妒?

而在李延年陷入困境之时,李天霞又为何选择落井下石,将盟友推向更深的绝境?他的这些行为,究竟是个人野心的极端体现,还是复杂的政治斗争使然?

李天霞的晚年更是充满了悲剧色彩,从一位受人尊敬的将军沦为诈骗犯,最终在孤独与贫困中度过余生。

他为何会在商业社会中迷失自我,选择走上违法犯罪的道路?他的人生轨迹为何会如此急转直下,从权力的巅峰跌落到社会的底层?

李天霞的一生,充满了疑问与反思,他的故事,不仅是一个人的兴衰史,更是一个时代的缩影。

坑害灵甫

坑害灵甫李天霞出身于黄埔军校三期,通过黄埔这一平台,他不仅结识了许多同窗,也与一些重要人物建立了深厚关系,尤其是与王耀武的友谊,成了他在国民党内崭露头角的关键。

从一开始的团长到后来接替王耀武成为整编83师师长,李天霞逐步积累了较为丰富的战场经验,并且在淞沪会战、对日作战等重要战役中积累了战功和声望。

特别是在王耀武升任更高职位后,李天霞更是以74军副军长的身份,开始参与高层军事决策,然而,他的心中始终有一个目标,那就是担任74军军长。

作为蒋介石亲自提拔的军事人物,李天霞理所当然地认为,这个位置应该属于自己,但蒋介石并未如他所愿,而是将这一职务交给了张灵甫。

就是这个决定,让李天霞心中积压了多年的不满瞬间爆发。

张灵甫的上任成了李天霞心头最难以释怀的一个结,张灵甫的背景与他相似,从资历到能力却都显得有些逊色。

作为黄埔三期的同学,张灵甫的军事经验远不及李天霞,凭借着出色的个人魅力和为蒋介石所倚重的关系,却在短短几年内迅速蹿升,最终成为了74军的军长。

这一切让李天霞看在眼里、疼在心里。

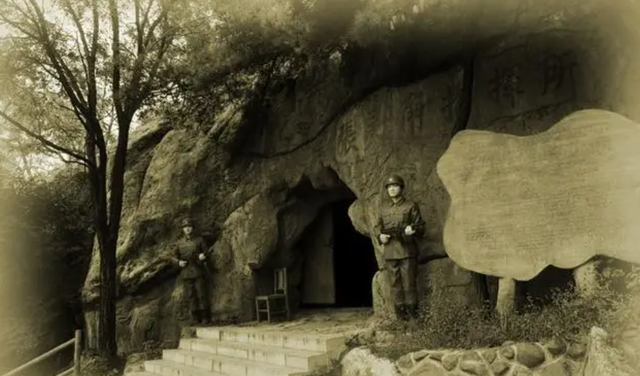

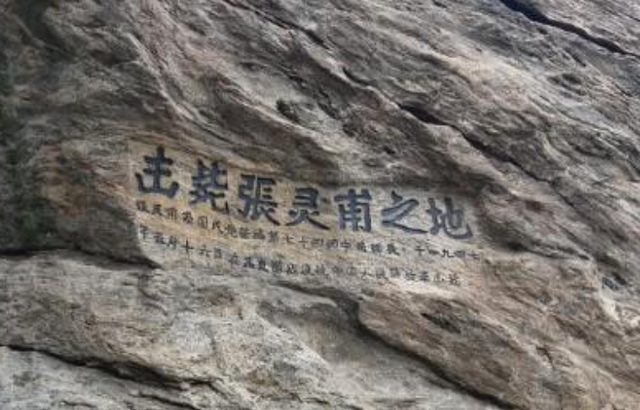

直到1947年5月的孟良崮战役,注定成为一段惨烈记忆,张灵甫带领整编74师准备从垛庄出发横扫山东解放区,但却未曾料到,自己会陷入解放军的精心埋伏。

当张灵甫遭遇围困向李天霞求援时,李天霞的回应却令人寒心,作为同级军官,他完全有能力出手相助,却选择了漠视张灵甫的请求。

事实上,李天霞并非没有能力调动兵力,完全可以派遣支援部队,至少为张灵甫提供一些及时的援助,但他却冷眼旁观。

当时的李天霞早已不关心张灵甫的死活,对于他而言,张灵甫的困境正是自己登上更高位置的良机。

尤其是在与张灵甫的长期矛盾中,李天霞从未真正认同对方的领导地位,他认为张灵甫的上升不过是依靠运气和蒋介石的偏爱,自己才是那个真正有能力带领军队的人。

最终,在张灵甫被击毙的消息传到李天霞耳中时,他并未表现出过多的震惊或悲痛,反而在内心深处感到一种莫名的轻松。

表面上保持沉默,私下里却与亲近的人庆祝这一“胜利”,通过巧妙的旁观与算计,让自己在这场惨烈的战斗中处于有利地位。

不过,这种冷酷与心机并非没有代价,尽管李天霞借助张灵甫的死获得了短期的利益和晋升的机会,但他并未意识到,这一切都将为他带来更加可怕的后果。

张灵甫在国民党中声望极高,背后有着不少支持者,尤其是在蒋介石的亲信圈中,张灵甫的死让国民党高层大为震怒。

虽说李天霞没有立即受到致命打击,还因其“冷静”与“果断”得到了部分高层的认可,但张灵甫的死无疑为他埋下了许多潜在的敌意,也让他在国民党内部的处境变得更加危险。

坑害延年

坑害延年淮海战役后,李天霞被蒋介石降职,待命在一旁,形势的变化让他深知,自己的前途已经岌岌可危,他知道,若是再继续沉沦,恐怕再也没有翻身的机会。

此后,他依靠自己曾经积累的资源与人脉,悄悄筹划起未来,李延年,这个曾与自己并肩作战过的战友,却成了李天霞另一个背叛对象。

李延年曾是国民党第六兵团司令官,在抗战时期有过一定功绩,使得他在国民党军中占有一席之地,由于性格内敛、决策保守,与李天霞相比,手段显得过于温和。

蒋介石对于李延年的看法并不算高,他也因此未能获得更多的重要职务,反而在蒋介石的冷遇下逐渐沉寂,李天霞恰恰因此看到了机会。

李延年的处境已经变得不利,而自己若能够借此机会与其结盟,就能获得重返政坛的资本。

然而,就在李延年危机四伏之际,李天霞并没有选择与其携手共度难关,而是将盟友推向了更为危险的境地。

当年,李延年带着兵力前往平潭岛固守时,李天霞没能提供任何实质性帮助,反而任凭李延年孤军奋战。

更为致命的是,关键时刻他竟然向蒋介石报告,指责李延年在战场上表现消极,未能有效指挥部队进行抵抗,因此在蒋介石面前获得了短暂的宽容与青睐。

李延年和李天霞的这一段“双面背叛”关系,正是李天霞个性中极其冷酷、极度自保的展现,他将“自保”置于一切之上,而在这个过程中,背叛变成了他唯一的出路。

就是这种冷酷的背叛行为,最终让他失去了更多的支持和信任,蒋介石表面上放过了李天霞,心中早已将此人视作一个极其危险且无法完全信任的存在。

最终,这场背叛不仅没有为他带来预想的胜利,反而加剧了他在国民党内部孤立的局面,彻底失去了朋友和盟友,也为他后来的堕落与孤独埋下了无法避免的伏笔。

诈骗入狱50年代末,李天霞彻底告别了昔日辉煌的军旅生涯,当蒋介石的专制政权逐渐衰弱,军中腐败日益严重,他始终未能真正安稳下来。

虽说表面上依然保持着一位国民党将领的尊严和身份,但内心深处的空虚和焦虑,已经无可避免地暴露出来。

原来,李天霞从未真正适应过台湾的生活,享有国民党中将的名头依然是一个失去了军权与地位的过客。

当依靠军功和人脉积累的财富渐渐消耗殆尽,他变得无法适应商业社会的竞争与变革,也无法适应“退役将军”的角色,更无法接受自己从军人到平民的身份转变。

在这个过程中,李天霞逐渐迷失了自己,试图通过非法手段,恢复昔日的财富和地位,尝试开始了自己的“第二次人生”,成为一位身穿军装,头顶中将帽子的“商人”。

当年,他用自己曾经的军职身份,在社会上以假冒军官、行骗为生,通过各种手段和伎俩,假借国民党军方的名义进行诈骗活动。

这样的诈骗手段在当时看似巧妙,能够利用军方的名号骗取一些商人和官员的信任,通过假借军队订单、伪造文件等方式,从中谋取不义之财。

可想而知,如此“人生第二春”根本无法持续多久,随着社会对这种骗局的揭露,越来越多的人开始对他进行调查与追责。

最终,李天霞因为大规模诈骗被捕,因此迅速成为了社会舆论的焦点,令人唏嘘的是,此前,他已经有过两次锒铛入狱的经历,声名狼藉已是不争的事实。

这一次,他的罪行不仅令自己陷入了无法挽回的困境,也彻底摧毁了他在社会上的名誉,一个曾经身处权力中心的国民党将领终究沦为街头诈骗犯,以此警醒世人。

被判入狱后,李天霞还能拥有一些特殊的待遇,毕竟曾是国民党中将,但他还是无法逃脱自己背负的沉重罪责,过去的荣光和权力都已成过眼云烟。

同样令人无奈的是,与他同一时代的老将们开始纷纷去世或者逐渐远离历史舞台,李天霞陷入了更加沉重的孤独与无望之中。

1960年,李天霞在服刑一年八个月后出狱,没有了昔日的风采,曾经的将军已沦为一个社会边缘人,生活彻底陷入了贫困与孤独。

他与妻子岳景华的婚姻也在此时破裂,两人的感情早已因李天霞的不堪变得支离破碎。

岳景华身为李天霞的第四任妻子,二人在结婚时曾有过一些甜蜜,随着李天霞的不断堕落,婚姻也走到了尽头。

最终,李天霞选择孤独度过余生,那些日子里,无亲无友的他只能依赖曾经的旧部,但这些人早已各自生活,天长日久,没人再愿意为他提供帮助。

直到此时,李天霞不再是昔日在战场上指点江山的将军,而是一个彻头彻尾被历史遗弃的老人。

1967年2月,他在寂寞的病床上去世,没有亲人陪伴,也没有任何值得纪念的荣誉,只有冷清和孤独伴随他悄然离开。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!