1856年克里米亚战争以后,沙俄不仅对清朝产生了浓厚的兴趣,他们对中亚的浩罕汗国、布哈拉汗国、希瓦汗国等也非常感兴趣。

因此,当1858年到1881年这段时间,沙俄从清朝夺取了151万平方公里的土地的同时,其实他们在中亚也掠取了数百万平方公里。加上1847年灭掉的哈萨克汗国,沙俄累计从中亚掠取了400万平方公里的土地。

这些土地落入沙俄之手后,对清朝的打击无疑是巨大的。因为丝绸之路的陆上通道,就是从新疆经过中亚、伊朗等地,从而抵达欧洲各国。中亚被沙俄占了以后,清朝高层极有可能放弃这条贸易线路。这或许就是李鸿章为何坚持海防更比塞防强的原因。

从汉朝打通西域开始,陆上丝绸之路,便是中原王朝对西方的贸易之路。其实历史上的中国,是非常开放且积极对外开拓的一个国家。尤其是丝绸之路开通以后,东西方之间的贸易逐渐频繁,也让中原王朝了解了更多中亚、中东、欧洲等地的风土人情。

在欧亚非大陆板块上,几乎没有任何文明可以完全封闭,这些文明全都是在发展中不断接触,从而慢慢得以进步的。

只不过由于过去交通太差,东西方沟通交流起来比较困难,所以才显得这些文明之间,好像交流不是很多。

比如说,罗马帝国的贵族们,特别喜欢穿汉朝的丝绸。由于丝绸之路上的中间商太多,赚差价的现象比较严重。所以在汉朝平价的丝绸,到了罗马,可谓是供不应求。

当年班超镇守西域的时候,曾经多次想要打通和罗马之间的直接联系。奈何山高路远,还要远渡重洋,单纯靠一国之力是很难办到的,更何况汉朝未必会全力支持这一行动。

唐朝的时候,曾经和阿拉伯帝国之间爆发过战争,史称怛罗斯之战。由于唐朝这边有人反水,导致这一战输给了阿拉伯军队。

那时候阿拉伯帝国灭了波斯帝国,波斯王子卑路斯甚至跑到唐朝来求助,被唐朝封为大唐波斯都督府都督。由此可见,唐朝的时候,中东、中亚和唐朝之间的联系十分紧密。

宋朝失去了西域的控制权,陆上丝绸之路这才被断绝,中原王朝和西方的联系,也逐步减少。元朝弥补了这一空缺,但蒙古铁骑成了欧亚大陆上的噩梦,将一切都给改变了。但由于大蒙古国几乎占了整个亚洲大陆,丝绸之路也因此得以恢复。

明朝和清朝,采取了闭关锁国的政策,导致陆上丝绸之路一度断绝。但是海上丝绸之路,其实从宋朝开始就已经逐步繁荣。

值得注意的是,明清断绝的是民间和外国之间的往来,这么做有利于他们的统治,可以理解。但是官方的对外之路,不仅没有断绝,而且十分繁盛。尤其是海上丝绸之路逐渐崛起,比如说郑和下西洋、隆庆开关、康熙四口通商等。

自从沙俄占了中亚以后,这条陆上丝绸之路,基本就走不通了。李鸿章认为,应该大力发展航海事业。航海业发展壮大,不仅可以加强清朝的海军力量,而且对外贸易也可以走海运。毕竟沙俄这个邻居,是很难打交道的,只有他们占便宜的份,你想占他们便宜,除非你长了八个脑袋。

从某种意义上来说,李鸿章的眼光还是很有前瞻性的,他强调海洋的重要性,认为未来中国想要在世界角逐中占据一席之地,就必须要发展海洋科技。

这也是没办法的事情,英法联军打来的时候,都是靠的坚船利炮,这玩意儿太好使了,想打哪里就打哪里。

英法联军的坚船利炮,第一次震撼到国人,是鸦片战争中他们可以在极短的时间内,从广州一路北上,直接威胁京城。这对清朝统治者的震撼是极大的。

李鸿章作为洋务运动的领袖之一,自然是对此感同身受。他明白,清朝乃至中国的未来,必然是在海洋之上。所以在塞防和海防之争中,李鸿章是侧重于海防的。

尤其是在沙俄征服中亚的过程中,中亚军阀阿古柏又跑到了新疆来创业,这一系列的行为,几乎使得陆上丝绸之路走到了绝境。

所以李鸿章认为,如果把钱花在收复新疆之上,对清朝整体经济发展来说是没有任何益处的。收复领土一点问题都没有,但相对而言,发展经济,维持清朝的运转,在李鸿章看来,更加重要。

左宗棠则坚决支持塞防,他认为新疆是中国的固有领土,必须要收复。如果无法收复新疆,那么西北将无险可守。到时候西安就成了京城门户。与英法比起来,似乎沙俄的威胁更大。因为英法无非图一些经济上的好处,沙俄是真的要拿走你的土地。钱没了可以再挣,可土地被抢了,想要收回来,将会越来越难。

很多人认为这两位洋务派的大臣,所持有的观点是针锋相对的。也就是塞防论和海防论是两个完全对立的观点。

实际上李鸿章和左宗棠,作为清朝的顶尖政治家,对全局的把控还是很周密的。他们虽然侧重于其中一个论点,但绝对不是完全排斥另外一个观点。

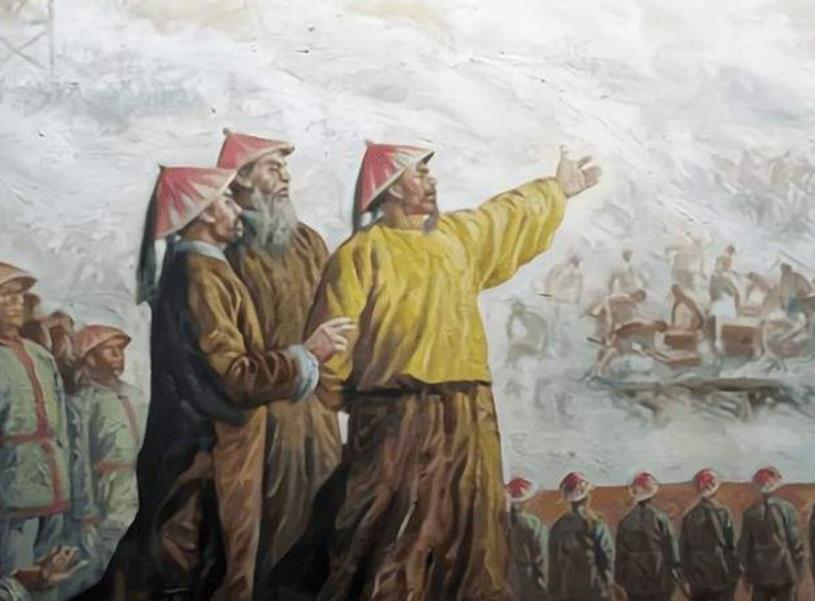

尤其是左宗棠,他在平定西北叛乱,收复新疆之前,曾经主持建设福建船政,其目的就是要打造一支属于清朝的海军力量。

所以左宗棠不是不知道海防的重要性,相反,他是十分支持发展海上防御力量的。但是左宗棠更觉得,沙俄对中国的威胁,远胜于英法列强。一旦沙俄占了新疆,到时候他们将会将整个西北甚至北方,都纳入其势力范围之内。

到时候京城成了边境,清朝将会重复明朝的厄运,甚至更惨,因为这次是被一个欧洲列强抢走了土地,到时候华夏道统还能否存续,都是个大问题。

相对而言,李鸿章的观点则比较偏激,他也知道塞防的重要性,但是清廷兜里的钱不够花,他为了发展海防,不惜提出了放弃新疆的极端论点。

其实只要把这事儿放在台面上来论的话,那李鸿章从道义上就彻底输了。当时的新疆有180多万平方公里,不乏沃野千里之地,绝对是中国的一块宝地。任何想要放弃这里的人,都将会成为民族罪人。

所以,海防论再怎么正确,也无法抵消李鸿章想要放弃新疆所带来的指责。慈禧也深知这一点,因此她表面上同时支持海防和塞防,不过更侧重于海防,这是为什么呢?

从经济收益的角度来看,沙俄占着中亚,已经注定了陆上丝绸之路很难走通了。就算能走通,也会被沙俄收取高昂的过路费,所以其经济价值已经非常低了。

反观海上的情况就不同了,当时可没有谁能在海上卡脖子,所以洋务运动以后,清朝和西方的海上贸易是非常频繁的。

其实这只是表面原因,慈禧更侧重于海防,主要还是从清廷的统治角度来看问题的。海防可以防备西方列强从海上打过来,清廷所在的京城,随时会遭受海上的打击,所以他们如果能够建设起一支强大的海军力量,那自然可以确保京城无虞。

保住了京城,那就保住了清廷的统治地位,这才是慈禧最想要办成的事情。至于收复新疆,慈禧当然也想办,但相对就没那么急切了。毕竟塞防干得再好,那也只是有利于国家社稷,是为千秋计的大事,海防干好了,不仅可以为千秋立业,而且切切实实有利于清廷的统治。

战略选择要根据实际情况,俄国占领外东北,获得远东出海口后,英国为了防止俄国获得不冻港,扶植日本,先支持日本先打败中国,用中国人的血泪养肥日本,再让强大后的日本打败俄国。也就是说,海防日本问题本质上还是塞防俄国问题,解决新疆问题的关键在于打败日本,让英国由支持日本侵华变成必须支持中国遏制俄国,而左宗棠典型的头痛医头,脚痛医脚。 当时俄国在夺取外东北后没有立刻选择夺取太平洋不冻港,而是在中亚扩张,夺取印度洋出海口。当时在中亚,英国除了中国,没有第二个战略选择,只能在新疆扶植中国对抗沙俄,阻止俄国南下,只要俄国盘踞在新疆,英国为了保住印度,就不会支持日本,反而会扶植中国,只要英国不带头入侵,除俄国外的西方列强就不会冒着与英国交恶的风险入侵中国,而只要中英结盟,中国在新疆就不会崩盘,解决日本后完全可以收回。丢失新疆使中国保持几十年和平,同光中兴的基础。 而左宗棠收复新疆后,没有与俄国开战,而是和平收复伊利,英国看到中国不愿联合自己对俄开战,而印度危机解除,俄国转向太平洋出海口扩张,英国没了支持中国的理由,开始全面扶植日本。