声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,属于“艺术加工”,意在科普健康知识请知悉!如有身体不适请咨询专业医生!

“是药三分毒”,这话流传千年,绝非危言耸听。糖尿病患者的“救命药”——胰岛素,若使用不当,分分钟可能变成“催命符”!

尤其是“30”这个数字,它隐藏着一个不容忽视的健康陷阱,稍有不慎,后果不堪设想。

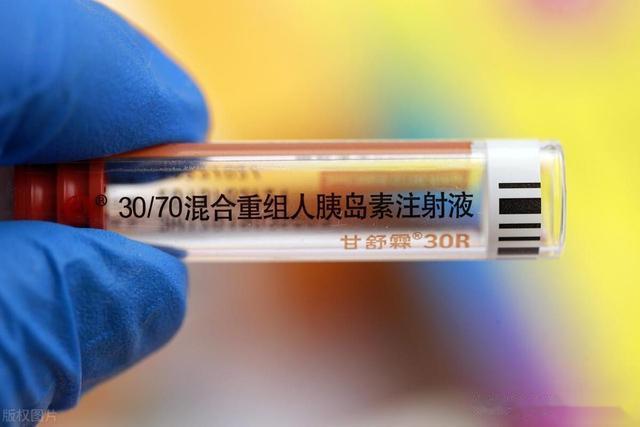

胰岛素“30”:它到底是什么?说起胰岛素,糖友们再熟悉不过。但“30”胰岛素,究竟是何方神圣?简单来说,这是一种预混胰岛素,通常由30%的速效胰岛素和70%的中效胰岛素组成,主要用于二型糖尿病患者的血糖管理。

它既能迅速降低餐后血糖,又能提供较长时间的基础控糖效果,可谓“一箭双雕”。听起来不错吧?但别急,问题也随之而来。

真实案例:一个错误,换来一场生死劫作为医生,我见过太多因胰岛素使用不当而陷入危机的患者。其中,一位57岁的老张,给我留下了深刻的印象。他患糖尿病十多年,一直使用预混胰岛素“30”,血糖控制得还算稳定。

某天,他因为临时有事,忘了吃早餐,却习惯性地注射了胰岛素。两个小时后,他在家中突然昏迷,家人发现时,他已浑身冷汗,意识模糊,几乎无法自主呼吸。

紧急送医后,我们才勉强将他从鬼门关拉了回来。原因?空腹打“30”胰岛素,导致严重低血糖。

胰岛素的“陷阱”:使用不当,轻则低血糖,重则致命1. 空腹注射?大忌!

胰岛素的“陷阱”:使用不当,轻则低血糖,重则致命1. 空腹注射?大忌!预混胰岛素的特点是含有速效成分,注射后短时间内就会迅速降低血糖。如果此时胃里空空如也,血糖下降的速度就像自由落体,一路狂泻,导致头晕、乏力,甚至昏迷。像老张这样的情况,并非个例。很多患者以为胰岛素就是“降糖神器”,却忽视了它的“杀伤力”。

2. 剂量随意调整?危险!有些人觉得,今天吃得多,就多打点;明天胃口小,就少打点。殊不知,胰岛素的剂量是经过精确计算的,随意增减,极易导致血糖大起大落,给身体带来巨大负担。尤其是“30”这种预混胰岛素,调整剂量更需谨慎,否则低血糖和高血糖交替出现,身体根本吃不消。

3. 运动后立即打针?要命!

3. 运动后立即打针?要命!运动能降低血糖,这是常识。然而,刚运动完,血糖本就偏低,此时若再注射胰岛素,无异于“火上浇油”,很容易引发低血糖反应。更可怕的是,低血糖的症状有时并不明显,等到意识模糊时,往往已是危急关头。

低血糖 VS 高血糖:哪个更可怕?有些患者觉得,血糖高一点没关系,低血糖才是大问题;另一些人却认为,低血糖可以吃点糖缓解,高血糖才是慢性杀手。那么,真相究竟如何?事实上,低血糖和高血糖,都是健康的“隐形杀手”,各有各的危险。

低血糖:短时间内会导致头晕、乏力,严重时昏迷甚至死亡。长期频繁发生低血糖,还可能损伤大脑,影响认知功能。高血糖:虽然短期内症状不明显,但长期高血糖会导致血管损伤,引发心脏病、肾病、视网膜病变等严重并发症。换句话说,低血糖是“短刀见血”,高血糖是“慢性毒药”,两者都不能掉以轻心。

如何正确使用“30”胰岛素?

如何正确使用“30”胰岛素?1. 固定饮食模式,按时注射预混胰岛素需要在固定时间注射,并搭配稳定的饮食结构。一般来说,早餐和晚餐前注射最为合适,并确保餐后有足够的碳水化合物摄入,以防低血糖。

2. 监测血糖,合理调整剂量定期监测血糖,避免凭感觉调整剂量。医生的指导至关重要,切勿擅自更改用量。

3. 运动与胰岛素使用需有间隔运动后至少间隔1小时再注射胰岛素,避免低血糖风险。同时,运动前可适量进食,提高安全性。

4. 随身携带糖分,应对突发低血糖低血糖来得快,走得慢。身上备点葡萄糖或糖果,关键时刻能救命。

中医智慧:调养脾胃,稳定血糖

中医智慧:调养脾胃,稳定血糖糖尿病在中医学中被称为“消渴症”,与脾、胃、肾三脏关系密切。《黄帝内经》有言:“五脏六腑皆令人病,惟胃为大。”脾胃虚弱,饮食失调,正是糖尿病的重要诱因。中医讲究调养,以下方法或可辅助稳定血糖:

饮食调养:多吃山药、薏米、莲子等健脾食物,少食辛辣、油腻之物。针灸按摩:针刺足三里、三阴交,有助于调节脾胃功能,改善糖代谢。情绪管理:《难经》有云:“百病生于气。”情绪波动会影响内分泌,保持心态平和,有助于血糖稳定。 总结:谨慎用药,健康第一

总结:谨慎用药,健康第一胰岛素是糖尿病患者的“救命稻草”,但若使用不当,也可能成为“致命陷阱”。

“30”预混胰岛素虽方便,却隐藏着不少风险,使用时务必遵循医嘱,避免低血糖危机。

健康管理不仅仅是“吃药打针”,合理饮食、规律作息、适量运动,才是糖尿病患者真正的“长久之计”。

参考文献:《中国2型糖尿病防治指南(2023年版)》—中华医学会糖尿病学分会世界卫生组织(WHO)《全球糖尿病报告》《黄帝内经》—中医古籍

参考文献:《中国2型糖尿病防治指南(2023年版)》—中华医学会糖尿病学分会世界卫生组织(WHO)《全球糖尿病报告》《黄帝内经》—中医古籍