“妈妈,你怎么不接电话?”

李瑞英的儿子在医院醒来后,第一句话就让她心如刀割。

那天的场景仿佛还在眼前,她站在演播厅门口,脚步沉重,内心挣扎。

电话里保姆焦急的声音告诉她,儿子从楼上摔了下来,昏迷不醒。

她本能地想要冲出去,但最终还是回到了工作间,完成了当晚的《新闻联播》直播。

这件事后来在网上引发轩然大波,有人骂她冷血无情,有人说她敬业到极致。

可谁又能理解,那一刻她内心的煎熬?

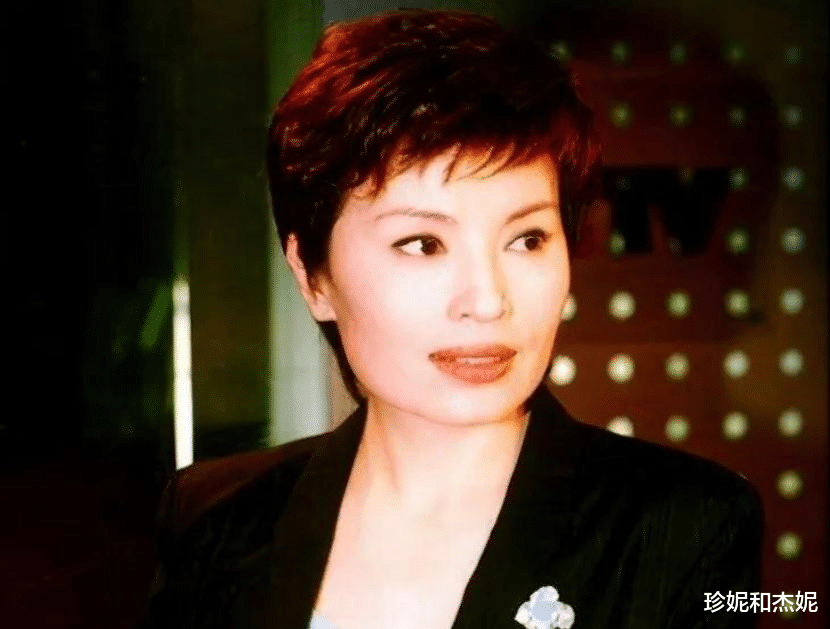

李瑞英的职业生涯堪称完美。

作为央视的金牌主持人,她在《新闻联播》的岗位上工作了28年,从未出现过一次失误。

她的专业素养和敬业精神,至今无人能及。

,这份辉煌的背后,却隐藏着许多不为人知的辛酸。

她的家庭生活并不如事业那般顺利,尤其是与儿子的关系,常常让她感到愧疚。

1998年的那个晚上,李瑞英像往常一样在后台准备节目。

电话铃声突然响起,保姆的声音带着哭腔:“孩子从楼上摔下来了,现在昏迷不醒!”

她的心瞬间揪了起来,但节目开播在即,她只能强压下内心的恐惧,重新回到工作间。

那天的《新闻联播》一如既往地顺利,但她的内心却如刀绞一般。

节目结束后,她第一时间赶去医院,看到儿子躺在病床上,她的眼泪终于忍不住流了下来。

这件事后来被媒体曝光,网友们的评论铺天盖地。

有人说她冷血,有人骂她无情,甚至有人质疑她是否配得上“母亲”这个称号。

面对这些指责,李瑞英没有辩解,只是默默承受。

她知道,作为《新闻联播》的主持人,她的每一个举动都会引发公众的关注。

但她更清楚,那一刻的选择,不仅仅是为了工作,更是为了不辜负全国观众的期待。

李瑞英的敬业精神,早已深入骨髓。

她出生在一个军人家庭,父亲对她的教育极其严格。

从小,她就被要求站军姿、练马步,稍有不慎就会被罚站墙角。

这种严苛的成长环境,塑造了她坚韧不拔的性格。

虽然她曾一度叛逆,但最终还是在父亲的引导下,走上了播音主持的道路。

她的职业生涯起步于江苏电视台。

1983年,刚从广播学院毕业的她,被分配到江苏电视台实习。

初来乍到的她,只能做一些打杂的工作,但她从未抱怨,而是抓住每一个机会学习。

她的努力很快得到了领导的认可,实习期结束后,她被调任为新闻播音员。

1984年,年仅23岁的她站上了天安门城楼,现场直播了国庆35周年阅兵仪式和焰火晚会。

那一刻,她的职业生涯迎来了第一个高光时刻。

之后,她的职业生涯一路高歌猛进。

1986年,她被调入央视新闻中心,成为无数播音人梦寐以求的《新闻联播》主持人。

为了不辜负这份信任,她比以往更加努力,无论刮风下雨,都会提前两小时到岗准备。

1990年,她为北京亚运会做体操解说;1991年,她担任央视春晚的主持人。

她的专业表现,赢得了无数观众的喜爱。

,事业的成功并没有让她忽视家庭的重要性。

她的丈夫张宇燕,是一位社科院的经济学家。

两人从小青梅竹马,26岁时结为夫妻。

虽然她的丈夫一直非常低调,但李瑞英却常常在公开场合提到他,言语中满是感激。

她知道,正是丈夫的支持,才让她能够全身心投入到工作中。

尽管如此,她对儿子的亏欠感始终无法抹去。

儿子小时候,她常常因为工作疏忽了对他的照顾。

有一次,学校让填家长信息表,儿子只填了父亲的名字,而没有写她的。

后来她才知道,儿子是怕被老师和同学特殊对待。

这件事让她深感自责,也让她意识到,自己需要在事业和家庭之间找到一个平衡点。

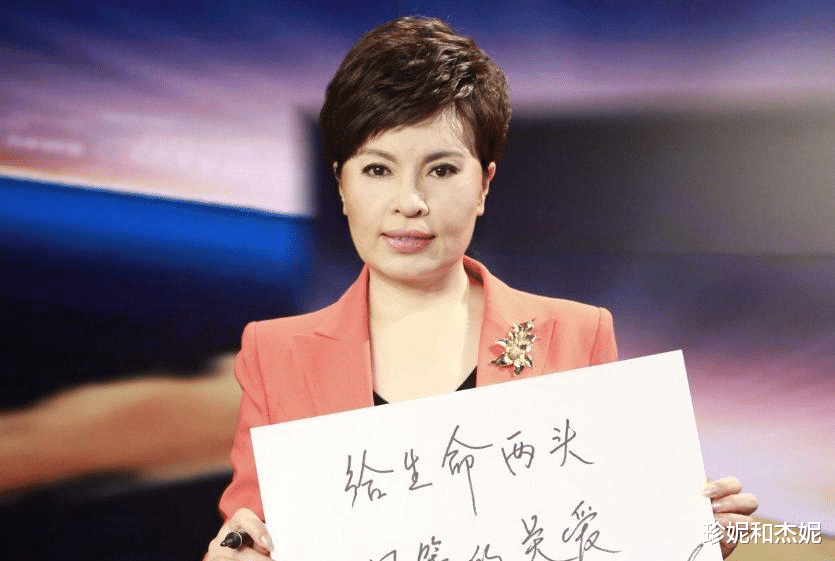

2014年,李瑞英宣布退休,正式退居幕后。

她终于有了更多的时间陪伴家人,弥补过去的遗憾。

如今的她,和丈夫、儿子过着平静而幸福的生活。

虽然她不再出现在荧幕前,但她的敬业精神和专业素养,依然被无数人铭记。

李瑞英的故事,不仅仅是一个职业女性的奋斗史,更是一个母亲、妻子在事业与家庭之间不断平衡的缩影。

她的选择或许有争议,但她的精神却值得我们每一个人学习与尊敬。

正如她所说:“舍小家为大家,不是一种选择,而是一种责任。”