“晋创谷·太原”外景。本报记者王瑞瑞摄

图①:“晋创谷·运城”科创城创新驱动中心综合服务大厅内工作人员各司其职。陈方斌摄

图②:“晋创谷·朔州”揭牌。

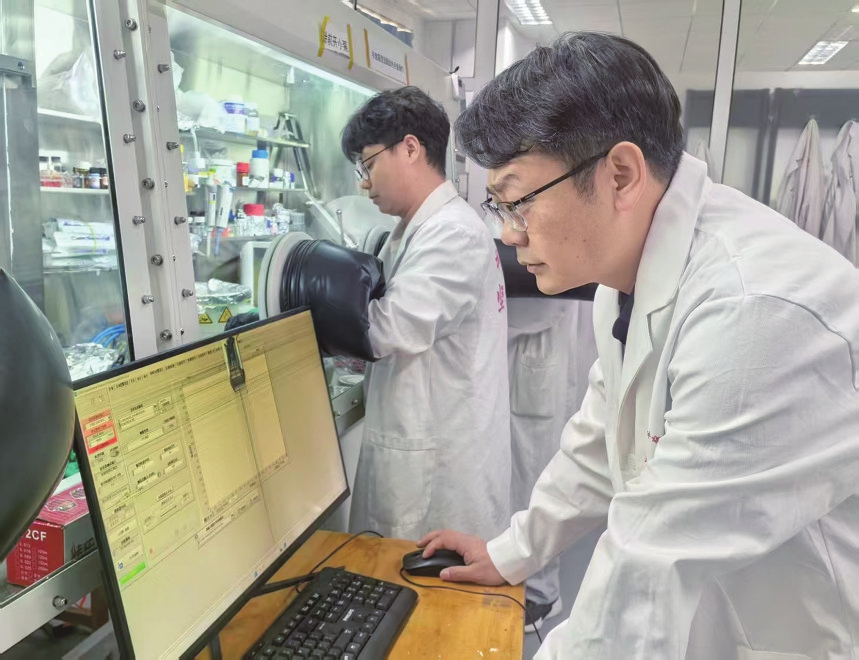

图③:“晋创谷·大同”,科研团队正在开展关键技术攻关。

图④:“晋创谷·吕梁”展示企业生产装置。本版图片除署名外均由本报通讯员摄

“晋创谷·大同”外景。赵文贵摄

山西,作为一个传统的资源型省份,长期以来面临着科技创新能力不足的困境。为了提升科技创新能力,我省高起点、高水平、高质量谋划和推进晋创谷创新驱动平台(以下简称“晋创谷”)建设,出台了《晋创谷创新驱动平台建设三年行动计划(2024—2026年)》和《晋创谷创新驱动平台科创团队及企业入驻支持政策措施》等5个配套政策,形成“1+5”政策体系,并从科创团队及企业入驻、科技创新、产业落地、科技金融、公共服务等多方面提供了26条具体支持措施,为晋创谷入驻企业的发展提供全方位、多层次的政策保障,推动创新链、产业链、资金链、人才链四链融合,打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道,实现科技创新和产业创新融合发展。 晋创谷采取示范先行、总结经验、全省推开的建设模式。依托太原市先行建设起步区、先行区,运营成熟后再选择基础条件好、创新资源较为集中的区域进行复制推广,统一纳入晋创谷,最终形成全省域“谷区”。目前,我省11市晋创谷全部挂牌运营,吸引700多个优质科技企业(团队)入驻;6市晋创谷科技企业(团队)2024年签订了4400余份技术交易、预约采购等合同……晋创谷不仅成为承载山西科技创新的希望,更是培育新质生产力的“摇篮”。这里正在成为山西科技成果转化高地、科技创新和产业创新融合发展的重要平台、推动新质生产力发展的重要引擎。

A“1+7”政策体系、37条具体支持举措,“晋创谷·太原”强势起步、示范先行

2023年12月22日,晋创谷在太原市揭牌,同日,先行区“晋创谷·太原”正式建成投入运营。先行区毗邻中北大学,占地面积约17平方公里,先行区重点划定1.5平方公里作为起步区,在中国科学院大学太原能源材料学院挂牌并组织运营。“晋创谷·太原”率先为各市晋创谷探索机制、积累经验、创造模式。 记者走进“晋创谷·太原”,一间间办公室温暖而敞亮。 一年之计在于春。太原赛因新材料科技有限公司董事长吕海港正制订发展计划。在年初举行的中东地区最大的科技盛会上,赛因新材料科技有限公司拿下500万美元沙特订单。一家沙特石油深加工企业终于找到一项让原油在炭黑生产线上实现价值翻番的焦耳石墨烯生产技术。科研成果走出实验室入驻“晋创谷·太原”的一年里,该公司已接到14笔国际订单,这对生产条件、生产流程提出了更高的要求。 吕海港深有感触地说:“我们作为科研团队,在学校实验室里生产出的产量微乎其微,企业发展受到厂房、场地、资金限制,很难实现工业化量产。就在这个节骨眼上,‘晋创谷·太原’正式揭牌,入驻之后,除了获得资金上的扶持外,涉及企业的税务、知识产权以及厂房的相关手续办理很简便,‘一站式’服务非常便捷,让公司的研发和生产进入了快车道,2024年,我们取得了年销售额比上一年翻倍的好成绩。” 谈及“晋创谷·太原”的运行,太原市科技局有关负责人告诉记者,一年多来,省、市领导多次实地调研,工作专班召开数次专题会议,协调解决建设运营中的难点、堵点,强力推进“晋创谷·太原”建设。同时,按照对标省级政策细化一批、聚合市级优质政策叠加一批、借鉴国内先进政策因地制宜制定一批的原则,太原市制定“1+7”政策体系,出台37条具体支持举措,特别是在支持研发机构建设、高价值专利培育、人才团队引育、众创孵化机构发展等方面细化、量化、具体化省级政策。省、市两级政策互为补充,形成叠加,全方位支持入驻企业的创新发展。 “入驻或新迁入晋创谷的科技型初创企业,可免申即享30万元至100万元创新启动资金。”负责运营“晋创谷·太原”的太原国有投资集团公司副总经理崔晶晶介绍,晋创谷不仅减轻了初创企业资金压力,还创新股权投资容错机制,为创新者们卸下了担心失败的思想包袱。此外,这里还推动职务科技成果单列管理等“三项改革”,吸引省内高校科技企业(团队)入驻。 据统计,一年多来,“晋创谷·太原”签约入驻200余家企业,申请知识产权500余件,来自省内高校院所的团队注册企业81个,来自清华大学、天津大学、浙江大学等省外高校注册的企业63个,高校院所成果转化项目占比过半;入驻企业实现营收上亿元,有2家企业年产值超过2000万元。太原技术转移促进中心技术市场部部长张晓鹏介绍说:“2024年,‘晋创谷·太原’全力打通科技成果转化‘最后一公里’,累计实现科技成果转化105项,合同金额3000多万元。” 目前,在加快北部“晋创谷·太原”先行区建设的同时,“晋创谷·太原”南区4座大型生产厂房、3座标准厂房、1座传感器厂房、1栋配套楼及地下车库,总建筑面积20.21万平方米的庞大建筑群已经建成,可为入驻企业提供政务、企业孵化、产业配套、后勤等多项服务。

B对接融入京津冀协同发展,聚焦新型装备制造、新材料、新能源、数字经济等重点领域,“晋创谷·大同”紧随其后

“小白”是记者在“晋创谷·大同”认识的第一只机器狗,第一次见面它就叫来全家亮才艺,家族成员挥舞着双臂来了一场舞蹈秀,动作丝滑,灵动有趣,满满的科技感。像这样的舞姿机器人家族不是天生就会,而是出自“晋创谷·大同”的两家科创公司之手。机器人人工智能创新中心经理陈虹宇说:“我们负责机器人的具身智能,围绕人工智能领域的通识教育、产教融合垂域大模型及产业生态建设开展工作,山西政科数字软件有限公司则负责机器人的智慧大脑,让机器人在对话过程中更具有思考能力。” 作为全省第二家落地的创新驱动平台——“晋创谷·大同”项目入驻大同以来,已对接各类资源项目80余项,已有18个研发及中试项目企业入驻。“晋创谷·大同”由大同经济技术开发区与中关村发展集团中关村智酷公司合作运营,规划占地面积39.2万平方米,充分发挥大同市区位优势,对接融入京津冀协同发展,聚焦新型装备制造、新材料、新能源、数字经济等重点领域,构建“北京研发设计、大同中试制造”的产业协同发展机制,建设京晋协同创新生态新高地、中关村高质量发展协同区和山西产业转型升级试验田。 大同经开区新材料新能源招商服务中心主任姜何告诉记者,围绕“晋创谷·大同”创新驱动平台的科技创新功能,大同全力打造“千校万企”协同创新平台。具体来讲,就是根据大同企业的技术需求,对接京津冀相关专业能力领先、具备行业领军人才的高校、院所和科研机构,建立产学研合作关系,打造服务企业需求和高校科研成果供给的精准对接平台,打通各类高新技术到大同落地的创新链条堵点断点,形成覆盖原始创新、创新孵化、产业化全周期服务体系。北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司大同项目组负责人冯强介绍,按照“前店后厂”模式,“晋创谷·大同”从人才公寓到日常生活,从办公场所到中试基地,从中介服务到成果转化指导,从帮助对接创新资源到送信息上门,为科技企业(团队)提供全程“一站式”服务。 近日,“晋创谷·大同”2025科技创新年会成功举办,活动中,9家企业获得资金奖励,共计130多万元。今年年初刚落户“晋创谷·大同”的金膜科技(山西)有限公司就是此次受表彰的企业之一。去年在大同举办的第六届“中国创翼”创业创新大赛中,该公司荣获一等奖。在参赛过程中,大同市一流的创新平台、优良的创新生态吸引了这家科技企业落地。 从无到有,从有到优,“晋创谷·大同”的创新发展格局已打开,短短几个月时间,已引入企业和科技成果转化项目20多项,如上海大学针对半导体封装材料领域的项目,短短4个多月就实现了产品中试成功,并即将实现批量化生产。

C依托高校创新资源,结合各自产业优势,晋中、运城让更多科技成果转化为看得见、用得上的“生产力”“竞争力”

2024年10月16日,“晋创谷·晋中”在综改区晋中开发区揭牌,标志着“晋创谷·晋中”进入实体化运营新阶段,这是我省第三家进入实体化运营的晋创谷创新驱动平台,也标志着该市在科技创新引领产业创新、推动更多优质科技成果转化为新质生产力上又迈出了坚实一步。 晋中市高校云集,人才济济,紧邻省会太原,山西转型综改示范区晋中开发区装备制造、现代物流、新能源汽车产业逐步发展壮大成为当地主导产业,同时,该市现代物流/信息、高端智能制造、新能源汽车/新能源、新材料、医药健康、文化数字创意等六大新兴产业也快速崛起。作为创新资源的富集区,高标准建设“晋创谷·晋中”创新驱动平台,为该市打造全省新质生产力试验区带来了新机遇。 目前,结合当地主导产业规划,晋中市已与5所驻市高校在科技创新、成果转化、人才培养、产业发展等方面开展协同创新、深度合作,推动更多优质科技成果就地转化为新质生产力。依托太原理工大学重点促进煤机、纺机、液压等装备制造业高端化数智化转型;依托山西医科大学、山西中医药大学、山西药科职业学院加快培育医养康结合的医药大健康产业体系;依托山西农业大学(省农科院)打造产业集聚、功能集成、运营集约、国内一流的现代农产品加工基地。2024年,“晋创谷·晋中”科技企业(团队)实现营收2.02亿元。 去年12月23日,“晋创谷·运城”在运城转型综改示范区创新驱动中心揭牌。自此,“晋创谷·运城”进入实体化运行新阶段,科研与市场的“双向奔赴”在这个刚刚起步的园区内跳跃着生机和活力。 走进“晋创谷·运城”科创城(运城经开区)创新驱动中心,宽敞的道路规划有序,现代化的楼宇林立,明亮整洁的办公室内工作人员忙碌工作着。山西智通时代信息技术有限公司总经理李剑平告诉记者:“我们是最早入驻的一家企业,这里办公环境好,政策好,服务更好。现在入驻的企业越来越多,楼上好几家企业都跟我们有业务合作的机会和可能,距离这么近,大家随时都能交流。我们公司计划在城市基层治理这个板块下功夫,开发系统性产品,为当地‘一城两区三门户’的建设贡献自己的力量。” 作为“四链”深度融合的创新平台,为鼓励高校院所到“晋创谷·运城”转化科技成果、创新创业,当地工作专班在多地的高校开展政策宣讲,并引入一批高水平服务合作机构共建集“招才引智—育才培养—用才孵化—留才发展”于一体的创新和创业孵化平台。“晋创谷·运城”连接起供给侧和需求侧,为双方提供对接、交流、合作平台,推进了新质生产力的培育和发展,促进更多科技成果转化为看得见的“生产力”“竞争力”,也为未来运城经济发展孕育着无限可能。

D我省设区市晋创谷全覆盖,科技创新与产业创新的“双向奔赴”不断提速,新质生产力蓬勃发展

一花独放不是春,百花齐放春满园。在“晋创谷”太原模式强势起步之后,大同、晋中、晋城、运城、临汾、长治、阳泉、吕梁、忻州、朔州晋创谷建设也积极跟进,紧密结合当地产业优势,进入实体化运营。 山东科技大学在“晋创谷·阳泉”开展钠离子新能源电池研究转化,山西宏明空调科技有限公司在“晋创谷·运城”研制超导热太阳能集热板……据介绍,截至目前,晋创谷汇聚了700多个科技企业(团队)。他们在这里投身于技术研发、概念验证、小试中试、创业孵化、知识产权转化等工作,催生了许多契合产业发展需求的创新成果。“我们团队将冶金、煤电固废高效转化为低碳胶凝材料,研发的技术经鉴定达到国际领先水平。”北京科技大学倪文教授说,该校已携手中化二建集团有限公司在“晋创谷·大同”共建低碳胶凝材料中试线,规划年产量100万吨。 这些只是晋创谷科研成果转化的一个缩影,“晋创谷·运城”聚焦新材料、智能制造产业,“晋创谷·阳泉”发展新一代信息技术、节能环保产业,“晋创谷·晋城”关注光机电、文旅康养产业……各市晋创谷立足区域资源禀赋、产业基础和创新优势,错位竞争、协同互补,形成“一区一产业、一区一特色”的发展格局,一项项科研成果正从实验室走向生产线,成长为一个个新产业。 “我们建立了12个部门共同参与的支持科技型企业融资行动工作专班,设立金融服务平台,强化对晋创谷科技企业的金融服务和支持。”国家金融监督管理总局山西监管局副局长周兰领说,山西还设立山西天使投资基金,重点扶持晋创谷内的种子期、初创期科技创新型企业;探索“拨投结合”“先投后股”和科技保险等方式,引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。 据悉,我省11市晋创谷均引入或建立“专业化+市场化+功能化”运营团队,随着金融、工商、税务、项目申报、知识产权等方面的“保姆式”服务的不断完善,科研与市场实现了紧密的“双向奔赴”,推动山西新兴产业加速破茧。 目前,我省已实现设区市晋创谷全覆盖,并加快科技成果转化和科技型企业培育。到2026年,“晋创谷·太原”计划推广转化科技成果1000项以上,引进培育科技型企业1000家;“晋创谷·吕梁”力争推广200项以上科技成果,引进并培育20家高新技术企业和50家科技型中小企业,打造具有全国竞争力的创新产业集群。 放眼三晋大地,正以创新为笔,绘就转型发展的崭新篇章。晋创谷,作为山西创新驱动的关键平台,承载着全省科技创新、产业升级的厚望,正逐步释放出强大的发展动能。

山西日报记者沈佳