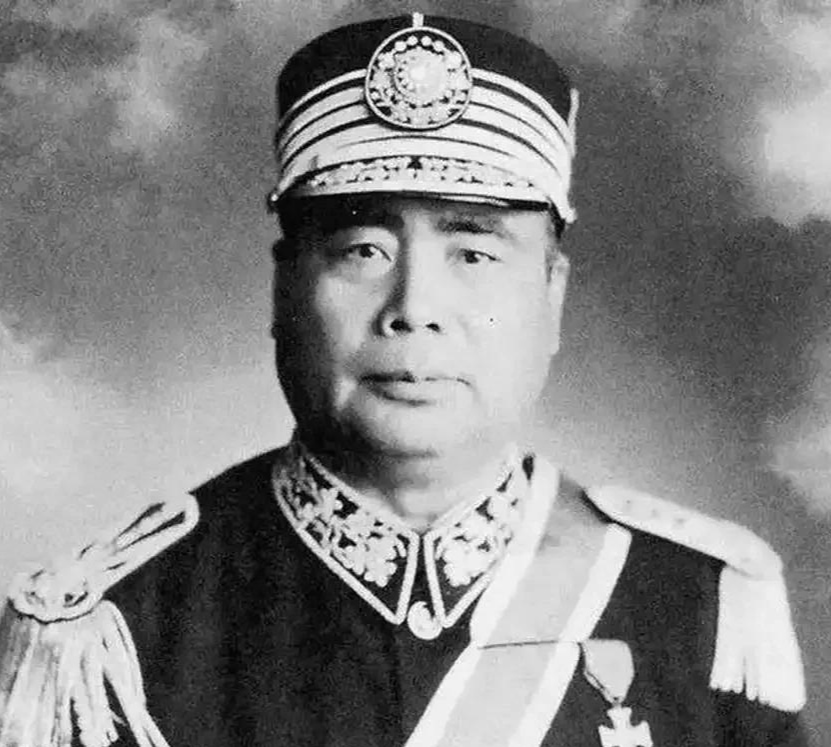

在民国初年波诡云谲的政治舞台上,冯玉祥犹如一柄锋利的双刃剑,既刺破过封建专制的阴霾,也划伤过革命理想的肌肤。这位被冠以"倒戈将军"、"基督将军"等矛盾称号的军事强人,其人生轨迹恰似一面多棱镜,折射出中国近代化转型过程中军人集团特有的复杂面相。当我们在百年后重新审视这位传奇人物,会发现其个人命运与时代变革的剧烈碰撞,构成了理解民国军政史的重要密码。

一、旧体制的掘墓人

在1911年武昌起义的硝烟中,冯玉祥以管带身份参与滦州起义,这次失败的反清军事行动却在其内心埋下了革命的种子。1915年袁世凯称帝时,他果断加入护国军行列,展现出与传统军阀截然不同的政治品格。1924年发动北京政变,不仅终结了贿选总统曹锟的统治,更将末代皇帝溥仪彻底逐出紫禁城,这一系列动作犹如精准的外科手术,切断了封建帝制最后的血脉。

在军事改革方面,冯玉祥展现出超前的现代意识。他首创的"以教治军"模式,将基督教教义与军事训练相结合,在西北军中推行识字教育,使士兵理解"为谁而战"的根本问题。这种将思想启蒙融入军队建设的尝试,较之同时期其他军阀的愚兵政策,无疑具有革命性意义。

对待革命思潮的开放态度,使其成为北方最早响应国民革命的军事领袖。1925年赴苏联考察后,他不仅引入苏联军事顾问,更在军队中建立政治工作制度,这种跨越意识形态鸿沟的合作,展现了其务实而敏锐的政治嗅觉。

二、新秩序的矛盾体

冯玉祥与蒋介石的关系堪称民国史上最微妙的权力博弈。1927年徐州会议后的宁汉合流中,他与蒋介石的短暂蜜月期迅速演变为中原大战的兵戎相见。这种反复无常的政治选择,表面看是军阀习气的延续,实则折射出地方实力派与中央集权难以调和的深层矛盾。

对待共产党的态度更显其政治性格的复杂性。1927年"清党"浪潮中,他既礼送苏联顾问出境,又保护部分共产党员安全离队。这种看似矛盾的处置方式,实则是其在国共两党间寻求战略平衡的精明算计。

主政地方期间推行的"冯记改革",将现代治理理念植入传统社会肌体。他强制剪辫放足、禁绝鸦片、兴办学校,甚至亲自抡锤砸碎庙宇神像,这种激进的现代化手段虽收效显著,却也激起传统势力的激烈反弹。

三、历史天平的称量

冯玉祥的政治转向总是伴随着精密的利害权衡。从联蒋反共到察哈尔抗日同盟军,从消极避战到最终与蒋介石决裂,每次抉择都是现实利益与政治理想博弈的结果。这种灵活身段虽饱受诟病,却使他在军阀混战中始终立于不败之地。

在抗日救亡的关键时刻,冯玉祥展现出传统军人少有的民族气节。察哈尔抗战虽功败垂成,但其组建抗日同盟军的壮举,为后来全面抗战提供了宝贵的军事经验。这种民族大义与政治野心的交织,构成了其晚年最鲜明的精神底色。

历史评价的分歧恰恰印证了冯玉祥的独特价值。在革命史观下他是反复无常的投机者,在现代化叙事中又是锐意改革的开明派。这种评价的两歧性,本质上源于中国近代化道路本身的复杂性与多向性。

当历史的烟尘散尽,冯玉祥留给后世的不仅是一个个传奇故事,更是中国军人集团在现代化转型中的典型样本。他的每一次转身都踩踏着时代的痛点,他的每道伤痕都刻录着历史的阵痛。在这个意义上,冯玉祥的复杂人生恰似一面明镜,照见了古老中国走向现代的艰难历程,也映射出所有过渡时代人物的集体命运——在传统与现代的夹缝中起舞,在理想与现实的碰撞中求存。