指纹,是人类手指末端指腹上凹凸皮肤所形成的独特纹路,它是人类进化过程中的自然产物。如今,指纹识别技术已经广泛应用于各种场景,如手机指纹解锁、指纹密码门禁等,因为每个人的指纹都是独一无二的,它也成为了个人身份的显著标志。

然而,在古代,没有现代的指纹识别技术,你知道古人签订契约的时候除了签字为什么还要按指纹吗?

古人定合约立准则的方式并非一开始就使用签字,因为在古代会写字的人只是少数。然而,古代的先辈在陶瓷制作中找到了灵感。

比如,在河南渑池县仰韶文化遗址出土的一件文物上,发现了距今已有5000多年历史的指纹。他们发现人的指纹各不相同,所以按指纹逐渐成为了不可或缺的一部分,一直延续至今。

此处不能不提到与指纹配合得最好的印泥。印泥,又名印肉,是我国文房之宝,无论是签署文件,还是作诗作画,都离不开它,它是一个媒介。

据史书记载,印泥起源于魏晋南北朝。隋唐以后,人们将朱砂和蜂蜜用水拌和,再将印章印在纸上,这就是印泥的雏形。

到了明朝永乐初年,人们开始使用油拌和朱砂,慢慢就发展成现在的印泥了。

在南北朝之前,古人采用封泥来保守机密和封印文件。封泥并非现代的印泥,而是用黏土搓成泥丸,使用前需用水湿透。

在纸张未普及的年代,人们主要使用竹筒或木牍来书写。为了保护秘密,他们会将竹筒穿成一条线,然后在末端用封泥封住,再在封泥上盖上公文的印章,以防被窃取或拆开。

这就是封泥的应用方式。

菲尔德芝加哥博物馆珍藏了一块中国出土的古代手指泥,据专家鉴定,它是春秋战国时期的产物,距今已有2000多年的历史。

从此以后,人们发明了印泥这一便携神器,使得签字按手印成为中国人自古以来最可靠的签字方式。

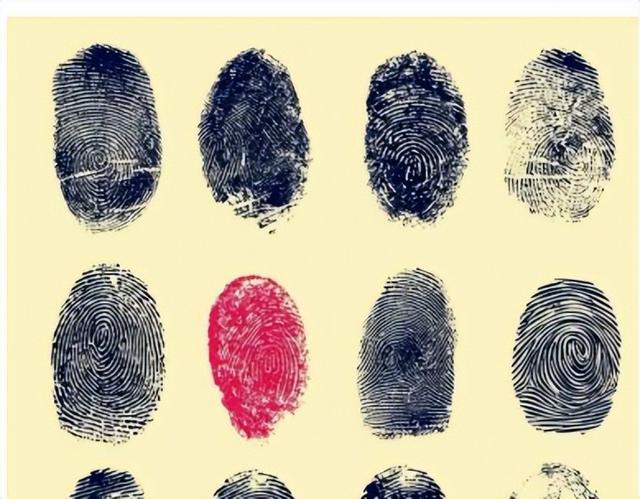

箕斗纹,古人对指纹的称谓,或许你曾在孩童时代听说过。但如今,这一古老的词语却很少被年轻人所了解。古人对箕斗的定义有所不同,箕纹的指纹外围有开口,形状如高山流水,而开口的方向与小指的方向相同为正箕纹,反之为反箕纹。

不过,反箕纹极为罕见,一般由基因突变引起。斗纹与箕纹相反,指纹呈圆圈状,由N个同心圆组成,分为双斗纹和螺旋纹。

指纹最外圈总是闭合的,都属于斗纹。

在秦朝时期,官员就已经利用指纹的特殊性来进行人员的区分和管理,尤其是在军队中,编制《箕斗册》不仅记录士兵的基本信息,还将他们的指纹登记在册,以便于士兵的统计和管理。

此外,古人还发现指纹对于案情判断有着重要的作用。

宋慈,被誉为世界法医学的奠基人,也是世界上最早运用指纹进行案件侦查的人。在宋朝时期,他已经开始使用指纹来破案,制定了《洗冤录》,其中记录了许多利用指纹识别查案的实例。

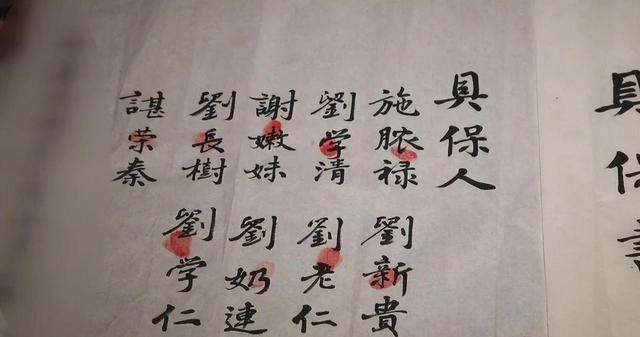

在古代,大多数犯人都是文盲,认罪时需要按手印。然而,这个按手印并不是我们现在的简单按一个拇指或食指,而是要按整个手掌的掌印。

至于如何确认其真实性,主要依靠肉眼进行观察识别。

每个人的手纹都是独一无二的,因为它们是印在纸上的,虽然有的相同,但总会有些不同。同样,每个人的掌纹大小和手指长度也都是独一无二的,假冒的话,有的很容易就会被看出来。

如果你碰到一些特殊的疑难杂症,甚至会让你犯人再次按手印。你可以将具有两个手印的纸张重叠在太阳光下进行对比,如果两个手掌图案可以重合,那么它们就代表同一个人。

但如果相差较大,就会被识破。虽然这种方法可以分辨出一些情况,但也会有例外,毕竟以前的识别技术不发达。如果是识文嚼字的犯人,通常会被要求签字之后再按一个手印,如果是个目不识丁的罪犯,那就只能按手印认罪了。

因此,许多犯人因为无法承受刑讯逼供的痛苦,最终被迫在狱卒按在诉状书上的手印下认罪。此外,手印在契约证明上的作用也不容忽视。

我国最早的契约证明方式被称为判书,它将一份完整的契约文书从中间分开,中间的手印也会随之分为两部分。在需要验证真伪时,将两部分重新合起来,可以严丝合缝地拼成完整的契约,这种证明方式非常有效。

《周礼》记载:“质剂结信,止纷争。”汉代学者郑玄对此进行了解释,认为“质剂”是将两份书写相同的文件卷在一起,其本质相同,就像是现代的手写文件。

“下手书”则是唐代经学家贾公彦所解释的“画指券”,也就是通过指纹契约来达成交易。因此,“画指券”可以被视为一种结印契,以确保交易的公正和安全。

在唐朝时期,按手印已经成为了一种传统的习惯。从西安出土的大量唐代契约文书上可以看出,除了签字外,还有两种证明方式:一种是使用指纹,另一种是使用整个手掌的掌纹。

古人的智慧远超过我们的想象,这些智慧在当今社会得到了广泛应用,比如古代的算盘被现代科技应用到了计算机科学中,实现了复杂的计算和数据处理。

此外,生态学和系统科学的研究也借鉴了中国古代哲学中的五行学说。通过学习和借鉴古人的智慧,我们可以不断创新和发展,推动科技进步!