在当今人形机器人蓬勃发展的时代浪潮中,有一个国家的名字却鲜少被提及,那就是日本。曾经,日本在人形机器人领域可谓是一骑绝尘,如今却在这场激烈的竞争中逐渐掉队,这背后究竟隐藏着怎样的故事呢?

时间回溯到20世纪六七十年代,彼时的日本正面临着劳动力短缺的严峻问题。1965年,日本劳动省的一项调查报告指出,日本需要180万熟练工人,日产甚至尝试使用季节性工人和农场工人来解决人手不够的问题。而1973年石油危机的爆发,更是让全球油价暴涨,推高了生产成本,整体物价和生活成本上升,工人的工资水平也随之提高,劳动力成本进一步加剧。

在这样的大背景下,日本提出了“机器人国家”战略,希望通过发展机器人技术来推动生产自动化。与此同时,日本民众对人形机器人也怀有极高的好感度。这主要得益于几部极具影响力的机器人动漫作品。1963年,手冢治虫创作的《铁臂阿童木》风靡一时,深深激励了年轻一代研究员,东洋大学学生在双足机器人辩论赛中自称是“原子小金刚的一代”,并认为“创造出会走路的东西很有趣”。1979年,日本经典动漫《机动战士高达》再次点燃了民众对机器人(尤其是人形机器人)的热情,虚构的人形机动兵器深受那一代日本青少年的喜爱。

在这样的氛围中,日本几乎不计成本地投入到机器人研发之中。1973年,日本早稻田大学开发了WABOT - 1,它被视为全世界第一个全尺寸人形机器人。尽管它的外表看起来还相当粗犷,像是在末日废墟中被人用残留垃圾拼凑出来的框架,但它具备视觉、听觉和基本的手脚协调能力,可以抓取物体,并拥有相当于一岁半孩子的“智力”。

不久之后,WABOT - 2诞生。它由电线、抛光的黑色金属和碳纤维增强塑料组成,能够用“管状腿”踩动踏板,用“钢手指”划过琴键,弹奏巴赫的《G大调弦乐组曲》。据说,年迈的日本天皇亲自参观后,被它深深迷住了。

在WABOT诞生的同一时期,西方发达国家也在机器人领域取得了突破。德国的KUKA推出了世界上第一款六轴工业机器人FAMULUS,美国斯坦福研究所研发出世界上第一个智能轮式移动机器人Shakey。但在机器人“人性化”方面,它们依然无法与日本媲美。

日本在人形机器人领域的领先地位并未就此止步。本田汽车公司从1980年代开始研发人形机器人,经历了本田P1、P2、P3、P4四个版本的迭代,人形机器人越来越轻巧、步态越来越稳,并逐渐拥有了机械臂。2000年,举世闻名的ASIMO诞生。ASIMO以科幻作家艾萨克·阿西莫夫的名字命名,是世界上第一款以人类方式互动的人形机器人,也是世界上第一款用两条腿走路并用电池供电爬坡的人形机器人。它的主要作用是为人类提供帮助,比如照顾老人、在社区做一些力所能及的事情。ASIMO被视为人形机器人与人类相处的典范,在各类展会上为人类表演,并受到各国领导人的“接待”。例如,2014年,时任美国总统奥巴马在访问日本期间就曾和ASIMO一起踢足球。

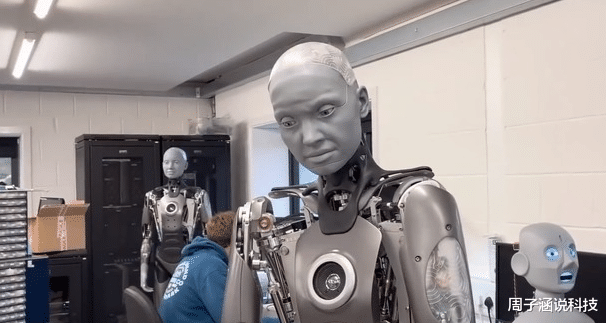

除了本田,日本国家先进工业科学技术研究所(AIST)和川崎重工开发出HRP系列人形机器人,致力于探索人形机器人在医疗、工业、灾难救援等领域的应用。东京大学和Kitano Symbiotic Systems共同开发开源机器人Pino,研究仿人机器人技术。大阪大学的石黑浩研制出的1:1复制人类的机器人,能通过算法驱动面部表情与人类互动,引发了人们关于“恐怖谷”效应的探讨。

2014年,日本资本层面开始亲自出手。软银通过“购买”的策略向市场呈现了两款产品。一个是Pepper,它是继ASIMO之后,日本人形机器人领域第二款知名产品。Pepper由法国公司Aldebaran Robotics制作,软银购买了这家公司。Pepper被定义为第一款面向个人的家庭人形机器人,能够识别用户表情感知用户情绪、与人类对话,做日常的交互任务,比如问候、提供信息等。基于Pepper的技术基础,软银在2017年从谷歌手中买下波士顿动力。彼时,Atlas原型机推出不久,它侧重于展示机器人在复杂环境中的运动能力。

然而,好景不长。进入2010年之后,日本在人形机器人领域的投入不再像之前那样“不计成本”。对人形机器人领域已经取得的成绩也只做维护,而鲜少创新,在资金层面的支持也大不如前。这主要是因为日本在市场还没有准备好的时候,过早进入人形机器人领域,曾经的投资都没有得到应有的回报,就像用力过猛,提前透支了所有力气。

2018年之后,日本知名的人形机器人产品开始陆续停产或者被变卖。本田ASIMO在2018年完全停止生产,这台造价高达250万美金一台的机器人,因其高昂的成本远高于为老人雇佣一个真实人类的价格,成为了本田所有业务线中最不赚钱的项目。软银也在2020年决定停产明星机器人Pepper。Pepper虽然价格便宜(当时一台Pepper机器人仅卖19.8万日元,按照2020年汇率约1万多人民币),生产了27000台,软银自己在其零售店中使用了大量Pepper,疫情期间还用一百台Peppers作为“鹰棒球队”的啦啦队,但它经常因为表现不好而遭到“解雇”。例如,在葬礼上突然不合时宜地停下来“表演”;在商场里,不论客户询问哪一款商品,它都统一回答“在酒类部分”。

在Pepper停产的同一年,软银以1万亿韩元(9.17亿美元)的价格,将波士顿动力80%的股份卖给了韩国现代汽车。

日本人形机器人产业的衰落,除了自身商业闭环没有打通之外,还与当时日本面临的实际情况有关。2010年3月,日本东北部海域发生9.0级地震并引发巨大海啸,给许多地区造成了前所未有的损害,日本经济也因此陷入长期低迷。国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》报告提到,日本在2010 - 2020年间的年均增速大致在0.8% - 1.0%范围,而全球平均增长率则高于此水平。本田全球汽车的销量增幅也在持续下滑,2018年停产ASIMO后,第二年销量环比下滑10.01%。软银也面临着资金危机,2019年,其重金投资的WeWork的IPO失败,让WeWork陷入严重财务危机,濒临破产,软银前后在WeWork上的投资和资助高达195亿美金,不得不调整业务逻辑,从商业化程度低的人形机器人业务中抽身出来。

而就在日本人形机器人产业陷入困境之时,世界上其他国家,尤其中国和美国的人形机器人却变得异常热闹。2022年,马斯克在特斯拉AI Day上公布特斯拉进军人形机器人领域;2023年,Figure与OpenAI的结合将人形机器人推向智能化高峰;2024年,中国人形机器人宇树、智元、逐际动力陆续公布高额融资。

从技术层面来看,以2020年代为界限,人形机器人的热潮从日本消失,流入世界其他国家。2020年之前,日本引领了全球第一波人形机器人浪潮;2020年之后,中国和美国代表着第二波热潮。表面上看,如今人形机器人能实现的双腿走路、端茶倒水等动作,当年的ASIMO几乎都能做到,它还曾在一档节目中轻松拧开杯盖。但实际上,背后支撑的东西早已换了篇章。以前的机器人是提线木偶,只能完成指定动作;现在的人形机器人有了脑子,能够自己执行任务,这得益于AI大模型和强化学习,使其能够一定程度上实现场景泛化和自主决策,对环境的适应也更加灵活。

日本在AI领域的落后,也是其错过人形机器人热潮的关键原因之一。从互联网时代开始,到云计算为止,日本在相关产业上就一直落后于世界。在互联网时代,中国有BAT,美国有谷歌、亚马逊、Facebook(Meta前身),而日本却数不出来一家互联网巨头。这也奠定了日本在互联网数据方面的落后,而AI时代最需要的养料之一便是数据。2022年底至2023年年初,以OpenAI为代表的AI大模型席卷全球,随后美国谷歌、Meta、Anthropic、马斯克的X迅速跟进;中国也诞生了诸如Deepseek这样的独角兽,百度、阿里、腾讯、智源、MiniMax等纷纷入场,并且在人形机器人、社交、汽车等应用场景使用。而日本在AI领域只能处于“追赶者”的角色,本土AI人才稀缺,顶级研究机构RIKEN的论文半数依赖外国学者(尤其中国),大模型研发高度依赖外资,比如软银与OpenAI合资成立“SB OpenAI Japan”,并且训练大模型依赖美国芯片。

日本曾经在AI领域也做过短暂的“领先者”。1988年,日本NEC直接将人工智能研究院NEC Lab设立在美国普林斯顿和硅谷,NEC Lab曾聚集全球顶尖AI研究者,堪称“AI黄埔军校”,卷积网络先驱Yann LeCun也曾是NEC Lab的研究员,余凯和林元庆先后担任NEC Lab主任,NEC Lab为中国BAT也输送了不少人才。但当时日本视“深度学习”为过时技术,举国押注“符号主义”技术路线,投入数亿美金打造“第五代计算机”,专注基于逻辑编辑的专家系统,试图通过人工输入知识库实现智能。错误的路线导致NEC Lab里那些支持深度学习的人才也逐渐流失。直到1992年,耗资数亿的第五计算机宣告失败。这次失败也打击了日本对AI研究的信心,之后,AI研究在日本学界被视为“过街老鼠”,神经网络领域经费被挤压。即便2016年李世石被AlphaGo击败后,日本仍旧保留着对深度学习的偏见。

如今,AI大模型出来之后,日本人形机器人产业也曾有过一些新的想法。比如让Pepper接入ChatGPT,增强Pepper的情感表达能力。2024年年底,大阪大学研发出“波形运动”动态表情合成技术,通过叠加眨眼、皱眉等面部动作波,实时生成自然表情,解决表情僵硬感问题。但这些动作更多还停留在表层改善。

日本人形机器人的历史令人唏嘘,就像一场马拉松里,一开始就用尽浑身力气跑在最前面的人,在跑到一半的时候,对手们都追赶了上来,而自己却因过早消耗战斗力,再也没有力气奋起直追。有时候,生不逢时就是一种遗憾,当曾经被寄予厚望的机器人,一个个被雪藏、被遗忘和搁浅,曾经的繁华,最终也只能变成时代的一声叹息。