【【前言】】

1958年,在最高国务会议上,毛主席严批张奚若,但同时指出他“非右派乃朋友”。

张奚若以敢说敢言著称,对任何人皆直言不讳。他曾评价毛主席“好大喜功”,并呼吁蒋介石“下野”。

这位“硬骨头”在动荡年代屹立不倒,非但未受挫,反而持续享有副总理级别的待遇。

张奚若评价毛主席“好大喜功”的原因何在?张奚若自身又有哪些传奇经历?这些疑问引人探究。

【【辛亥革命志士】】

谈及张奚若,众人皆知他新中国成立后的卓越贡献,却鲜有人晓,辛亥革命时期,他已是满腔热血的青年志士。

1911年,张奚若在陕西宏道书院求学时,接触到革命思想,随即决定加入同盟会,全身心投入到推翻清朝帝制的革命事业之中。

张奚若作为同盟会成员,赴日负责为革命军采购武器。虽未赶上武昌起义,他仍成功将军火运回,支持了陕西的革命事业。

张奚若在陕西时,既是革命实践者也是理论家,他撰写诸多革命文章,批判时政,号召民众反抗帝制专制。

好景不常,辛亥革命成果遭袁世凯篡夺。满怀理想与抱负的张奚若,毅然决定赴美深造,研习先进政治理念。

在哥伦比亚大学学习政治学期间,他深化了革命思想。回国后,他于教育部、清华大学任职,但仍持续批判时政。

张奚若文章常揭当权者痼疾,因此频遭封杀。即便在最艰难时期,他亦坚守信念,未曾放弃改变中国的理想。

北洋政府时期,张奚若尚属无足轻重之辈,直至抗战时期,他才迎来声名鹊起、跻身高层的重要契机。

彼时,张奚若面对日寇侵略,会采取何种行动?

【【转变之路】】

1937年,日本帝国主义入侵中国,卢沟桥事变标志着民族抗战的开始,此战关乎国家生死存亡,序幕由此拉开。

民族危亡时,张奚若毅然站出,坚决主张全国抗日统一战线,反对国民党妥协政策,强调必须一致对外,不容退让。

战事推进中,张奚若转至云南,任西南联大政治系主任。虽处偏远大后方,他始终坚守使命,未曾懈怠。

他在西南地区积极发挥影响力,广泛传播抗日思想,号召知识分子团结起来,共同抵御外敌入侵。

然而,张奚若深感失望,国民党当局未全力抗战,反而在后方滋生腐败,推行独裁。

张奚若无法忍受国民党倒行逆施,公开批评其政府,指出其行为已背离全民族抗战大义。

张奚若的犀利言论迅速招致国民党当局不满,然而这位被誉为“硬骨头”的爱国志士,始终无惧任何威吓。

在重庆国民参政会上,张奚若直言不讳地批评蒋介石独裁,表示若见蒋,将劝其下野,更直言不讳则要求其离开政坛。

面对张奚若的直谏,蒋介石虽怒却无奈。张奚若为辛亥革命元老,党内外声望极高,蒋若欲动他,必虑及舆论压力。

抗战胜利后,张奚若对国民党愈发失望,发现该党已背离革命初心,蜕变为腐朽政权。

同时,中共领导下的解放区生机盎然,张奚若意识到,共产党可能是引领中国实现真正民主与自由的唯一力量。

这位前国民党员逐渐改变立场,频繁与中共互动,旨在为新中国的建设贡献力量。

新政协筹备会召开时,中共邀张奚若参加,他会有何表现?这位历经风雨的爱国志士,将如何投身新中国的诞生过程,值得关注。

【【新中国教育事业的奠基者】】

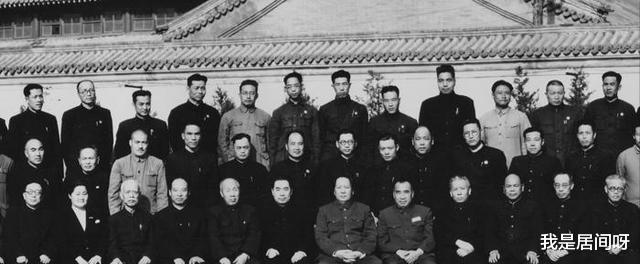

1949年,北平举办了中国人民政治协商会议首次全体会议,张奚若作为特邀嘉宾,荣幸地参与了此次盛会。

讨论新中国国名时,张奚若建议国号中无需加“民主”,指出“人民”一词已蕴含民主含义。

该意见获毛主席等领导赞同,决定采用“中华人民共和国”作为国名,既庄重又响亮。

在国歌问题讨论中,部分代表提出,《义勇军进行曲》歌词“中华民族到了最危险的时候”已过时,建议进行修改。

张奚若坚持保留原词,强调需居安思危,时刻保持警觉。此观点再次获多数代表赞同。

新中国成立后,张奚若因其丰富的阅历与深厚的学识,被委以政务院政法委员会副主任之职。

1952年,张奚若接替马叙伦成为新中国第二任教育部部长,上任后立即展现出敢于负责、勇于担当的工作风格。

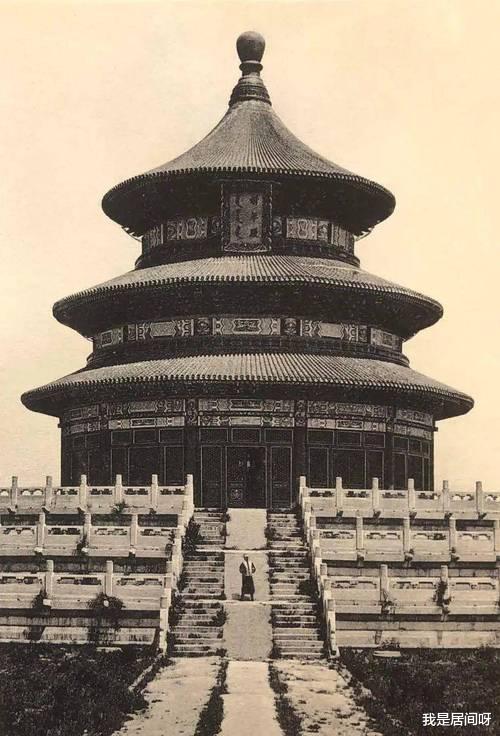

在政务院会议上,与会人员热议北京历史建筑拆迁议题,部分人士主张全面拆除古建筑,展现新中国现代特色。

张奚若坚决反对该做法,他质问:“车祸发生,责任应由已逝的牌楼承担,还是应由活着的人承担?”

面对犀利提问,拆除主张者无言以对。周恩来总理被张奚若的智勇打动,在张奚若坚持下,众多珍贵历史建筑最终被保留。

张奚若任教育部长时,推进教育改革,使高等教育全面发展,重点大学提升至新高度,并加速培养大批国家建设急需的专业人才。

1957年,全国开展反右运动,此特殊时期,直言不讳的张奚若表现如何备受关注。他与党的关系亦面临重大考验。

【【敢于直言的“党外诤友”】】

1957年,全国掀起整风运动高潮,此间,在一次座谈会上,这位备受尊敬的教育部长针对党的工作,提出了直言不讳的批评。

他强调党内教条主义严重,部分党员干部忽视实际,盲目照搬,脱离群众。张奚若的发言掷地有声,在会上引发了广泛共鸣。

他对毛主席提出16字评价:好大喜功,急功近利,轻视过去,迷信未来。此直接批评,在特殊年代,展现出极大勇气。

然而,出乎众人意料,面对张奚若的严厉批评,毛主席非但不恼,还对其大加赞赏。

在一次最高国务会议上,毛主席提及张奚若言论,并进行了未点名的严厉批评,同时澄清:“此言出自友人,非右派。”

整风运动期间,张奚若提出的诸多意见与建议获中央领导高度重视。尽管部分观点有误,党中央仍以开明包容态度对待这位党外诤友。

此后岁月,张奚若坚持刚直敢言之风,对蒋介石与毛主席皆不吝真知灼见,始终如一。

此品格使他获党内外“不死鸟”之称,文革时期亦得周恩来总理特别保护,未受严重冲击。

1973年7月,这位传奇老革命家逝世,终年84岁。他“硬骨头”的精神及鞠躬尽瘁、死而后已的情怀,永远铭刻在后人心中。

【【结语】】

张奚若,教育部原部长,历经近一个世纪,是集志士与学者气质于一身的传奇人物。自辛亥革命至新中国成立,他始终引领时代潮流。

他勇于直言批评高层,凭诚恳正直赢得尊重。他对中国革命、教育及文化事业贡献卓越。

张奚若的一生树立了永恒丰碑,激励新时代的我们发扬其敢讲真话、勇于担当、竭诚为国为民的高尚品格。