自从1980年我国发行了第一张生肖猴邮票,以后每逢农历新年必定要发行生肖特种邮票以志纪念,这一传统延续至今。

邮票作为书信的一种附属产物,曾风靡多年。如今,随着集邮的热潮褪去,邮票的现实功能逐渐消逝,它的美学特点反而更加凸显了。在许多人眼里,邮票已成了一种颇有些复古意味的美妙事物。而每套邮票的背后,从选题、设计、印刷,再到发行的整个过程,也都隐含了一个个苦心孤诣、精益求精的故事。

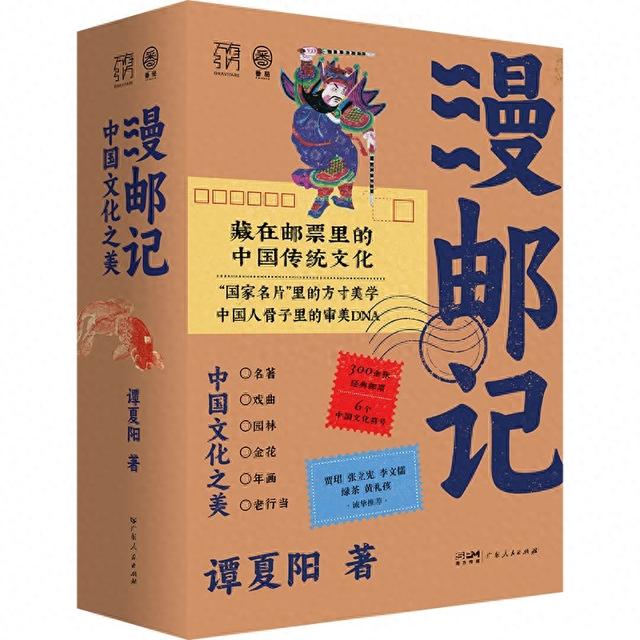

文化学者、随笔作家谭夏阳从个人兴趣出发,十多年来一直潜心于打捞邮票史中的往事,近日结集出版的《漫邮记:中国文化之美》,不仅聚焦于邮票,更聚焦于策划、绘制过程中邮票设计师对中国文化的理解,以及怎样在方寸之间,巨细无遗地呈现中国文化之美。

《漫邮记:中国文化之美》 谭夏阳著 广东人民出版社

《漫邮记:中国文化之美》 谭夏阳著 广东人民出版社 孙悟空的裙子,如来佛祖的胡子

1979年,一套《西游记》邮票的横空出世,拉开了中国古典文学名著邮票发行的序幕。

此前的一段时间内,中国邮票的题材大多围绕政治展开,自1977年后,事情悄然发生着变化,动物、植物、绘画和文学名著等等,也都被列入了选题名单。

邮票《中国古典小说——〈西游记〉》的设计者李大玮,是一位标准的“猴痴”,对《西游记》的狂热喜爱已经成了他的标签。在这位艺术家笔下,孙悟空早已超出了七十二般变化,汪洋恣肆,形态万千。接到西游题材的设计任务后,这件事几乎成了李大玮一年来的全部,他的脑海中随时随地都是水帘洞里的猴祖猴孙,都是取经路上的妖魔鬼怪,素材的选取,人物的塑造方式,具体的风格表现,一个个都是亟待解决的问题。

在对原著的深刻理解之下,参考了连环画、年画、戏剧形象等相关艺术之后,经过了无数次的琢磨、取舍,李大玮设计的这套邮票终于定稿了,它分为8个主题,“水帘洞”“战哪吒”“蟠桃会”“八卦炉”“打白骨”“芭蕉扇”“盘丝洞”“取经路”,围绕《西游记》的灵魂人物孙悟空,以连环画的形式表现,主线既集中而又不失连贯。

这套邮票甫一上市,马上以风格化的设计、生动的人物形象受到人们的喜爱,引得集邮迷争相购买,掀起了一股收藏的热潮。

在引起轰动的同时,一个上海的小学生发现了这套邮票设计上的瑕疵。这个瑕疵说大不大,说小也不小——在“战哪吒”“蟠桃会”“八卦炉”这3枚邮票上,孙悟空腰间一概围上了虎皮裙。熟悉《西游记》的人都知道,孙悟空穿上虎皮裙,是在第十四回,拜唐僧为师以后——取经路上,孙悟空打死一头差点吃了唐僧的猛虎,唐僧为其缝制了一件虎皮裙,此后,虎皮裙才成为孙悟空的标志性服装之一。这个问题一旦被指出,因为服装的设计失误,这套邮票在一定程度上就是“错票”了,不过由于邮票本身太过出彩了,出彩到足以掩盖它的瑕疵,大家容下了眼中的沙子。在“新中国成立三十周年最佳邮票评选”中,这套邮票荣膺“最佳特种邮票”称号,很好地诠释了成语“瑕不掩瑜”。

《中国古典小说——西游记》之“战哪吒”,中国邮政,1979年发行

《中国古典小说——西游记》之“战哪吒”,中国邮政,1979年发行 自《西游记》拉开了古典名著邮票发行的序幕之后,《红楼梦》《西厢记》《牡丹亭》《聊斋志异》《儒林外史》等邮票纷纷登上舞台,当然《西游记》邮票的推出并没有到此为止,从2015年到2023年,中国邮政又推出了5组《中国古典文学名著——〈西游记〉》邮票,同样精彩纷呈。

在中国邮政苦心孤诣打造古典名著邮票的同时,海峡对岸的台湾地区,以及香港、澳门,也都发行了相同题材的邮票,其中澳门还爆出了一个“火烧孙悟空”的事件。

中国澳门曾发行过两套《文学与人物——〈西游记〉》邮票,每套6枚,外加1枚小型张。其中第一套的小型张是点睛之笔,着墨于齐天大圣大闹天宫的场景,从另一角度弥补了早期内地版本没有小型张的遗憾。但是,这套邮票当中,有一枚名为“佛祖镇猴王”,其中的“佛”字被植字人员误植为“彿”,发行前夕的新闻发布会上,这个错误被记者发现,澳门邮政部门不得不采取紧急措施,将75万套邮票悉数销毁,改正后重新印制——这就是轰动一时的“火烧孙悟空”事件。

在澳门发行的邮票中,孙悟空的裙子同样惹了麻烦——有人发现邮票所涉及的故事均发生在《西游记》第七回之前,而邮票上的美猴王却围着显眼的“虎皮裙”,邮迷指出设计师潘锦玲“画错衫”,媒体也在一旁煽风点火,一时间闹得沸沸扬扬,甚嚣尘上。但是,如果仔细观察邮票中孙悟空的裙子,就会发现上面的纹理是类似豹皮的斑点,而不是虎皮的条纹。而《西游记》对孙悟空大闹天宫时的穿着并无详细描述,所以画成这样并不能说是错误。经过详细研究《西游记》原著,并征询了相关专家意见,最终相关部门认定这套邮票中的“兽皮裙”并非设计错误,才使得潘锦玲“沉冤得雪”。

《文学与人物——〈西游记〉》小型张《大圣闹天宫》,澳门邮政,2000年发行。

《文学与人物——〈西游记〉》小型张《大圣闹天宫》,澳门邮政,2000年发行。 在邮票发行史上,不光孙悟空的裙子惹过争议,如来佛祖的胡子也曾令邮政部门头疼。

《中国古典文学名著——〈西游记〉》的设计者是80后画家李云中,第一组一共4枚邮票加1枚小型张,设计过程中,第2枚“佛祖降悟空”的如来形象,竟然留有胡子,这颠覆了众人的既有印象。

当众人提出疑问后,李云中这样解释:“无论影视剧还是绘画,现在好多历史人物创作都不严谨,我认为涉及历史就应该有所依据,查找文献、寻经据典是一个必要的过程。关于历史是容不得现代人去胡编乱造的。就像如来造像,在敦煌千佛洞45号洞里就有如来留胡子的形象。观音造像在宋朝之前也是有胡子的。”实际上,魏晋南北朝时,佛造像基本上就是按照当时贵族男子的样貌来塑造的,佛祖有胡子,观音菩萨是男身。不光在一些壁画里佛祖有胡子,甘肃天水甘谷县城的大像山石窟中,释迦牟尼石胎塑佛也留着大胡子。我们之所以觉得奇怪,只是因为那个阶段的佛像保存下来的比较少而已。

虽然李云中最终听从专家的建议,在定稿中把如来的胡子去掉了,但这个小插曲,却是极有意思的事情,让人颇长见识。

《中国古典小说——〈西游记〉》之“蟠桃会”,中国人民邮政,1979年发行。

《中国古典小说——〈西游记〉》之“蟠桃会”,中国人民邮政,1979年发行。 如果你是一位邮票设计师

每一位邮票设计专家,面对特定题材邮票的创作,都有自己的想法和态度。

比如在“发愿取真经”这枚邮票中,关于唐太宗的礼仪形制,有专家说要多参考《步辇图》,但《步辇图》里并不是正式的形制,李云中参考的是《新唐书》里的《仪卫志》,他认为从文字中发挥要靠谱一点——根据礼仪规定,皇帝到来之前扇子是交叉的,等皇帝到了,就要把扇子打开,所以现在看到的画面上,唐太宗后面的那两把扇子是打开的。

还有人提出,邮票“悟空收心”中的姿势有问题,单腿像跪又不像跪,看起来有些别扭。对此,李云中说:“这张图仔细看的话,孙悟空是单腿跪下的。有些人提出,哪有单腿跪下拜师的,一点都不虔诚。我说,这就对了。如果仔细读原著的话,这个时候孙悟空并不服唐僧,头上的金箍也是被骗着才戴上的,所以这里拜师,对孙悟空来说不过是个权宜之计。但是我计划中,到最后成正果的时候,孙悟空也好其他人也好,他们从心里已经很虔诚了,那时候必定是双腿跪下的姿势。”

如果你是一位邮票设计师,你会更倾向于听取大家的意见,还是更坚持自己的想法?不消说,如果你是这方面的专家,必定是画家、设计师或者工艺美术师,深厚的专业知识和广博的学识是你的底色,查找资料、实地考察证明着你务实和精益求精的态度,但最终落到纸面上的,必定是你对中国文化的认同和理解,是经过多次斟酌、草创、设计,再经过相关专家论证,与众人达成共识的一个结果。作为一种具有公共属性的文化产品,邮票保留着创作者、设计者的风格,也是大众审美趣味的集体反映。

《中国古典文学名著——〈西游记〉(一)》之“发愿取真经”,中国邮政,2015年发行。

《中国古典文学名著——〈西游记〉(一)》之“发愿取真经”,中国邮政,2015年发行。 方寸之间 风光尽收

在邮票选题的策划过程中,如何物色合适的设计者,也都充满着机缘。

一套拟于1991年发行的承德避暑山庄题材的邮票,邮票发行局提前两年向承德美术界约稿。一般的情况是,什么题材的邮票,就找熟悉这个题材的专家。在经过征集和评审后,这次约稿的设计任务交给了承德画院的专业画家萧玉田。

萧玉田的工作室就设在避暑山庄园内,所以对于山庄的历史、园林艺术以及文化内涵都耳濡目染,并有着很深的研究。为了设计好这套邮票,萧玉田全方位、多角度地观察山庄并且不断写生。在表现手法上,他既吸收了清代宫廷画家作品的精华,又注重风光邮票的特点,发挥工笔重彩的特长,使画面充分体现写实与装饰的统一。整座山庄的风景,被浓缩在3枚邮票和1枚小型张里。3枚邮票分别是“万壑松风”“水榭环碧”“青枫绿屿”,而小型张命名为《澄湖叠翠 无暑清凉》。萧玉田在设计过程中几易其稿,最终呈现出鸟瞰的方式构图,远山近水尽收眼底,富有立体感,绿、蓝、青、紫的冷色调统领全局,把“清凉避暑”的特征渲染出来,抓住了避暑山庄的神髓。

《承德避暑山庄》小型张《澄湖叠翠 无暑清凉》,中国人民邮政,1991年发行。

《承德避暑山庄》小型张《澄湖叠翠 无暑清凉》,中国人民邮政,1991年发行。 十多年后发行的皇家园林《颐和园》邮票,依然由萧玉田担纲设计。起初他是拒绝的,除了事务繁忙,萧玉田的主要顾虑是对颐和园远远没有承德避暑山庄熟悉,担心不能准确把握其精髓——由此可以窥见他的严谨。但不止一个专家觉得《颐和园》邮票的合适人选就是萧玉田,最终他决定扛起这个重任。仍然是深入实地,以大量的速写和照片的积累加深对颐和园的理解,大半年后,依旧出色地完成了任务。

在随后的岁月里,萧玉田跟邮票的缘分愈加绵长,从2016年起,他又设计了《中国古典文学名著——〈红楼梦〉(二)》等几组邮票,不但将精益求精发挥到极致,还让《红楼梦》的服饰和器具在邮票设计中有了重大的突破。

新中国首位邮票设计家

好的邮票设计师总是万里挑一,那么,在中国邮票史上,有没有一个灵魂式的人物?这就不得不提到孙传哲了。

在新中国第一代邮票设计师中,有两人堪称大师级别,孙传哲就是其中之一。孙传哲1916年生于浙江宁波,父亲是一位藏书家,擅长书画。受父亲影响,他很小就显露出对绘画的浓厚兴趣,后来师从著名画家徐悲鸿,在南京中央大学艺术系学习绘画。新中国成立后,孙传哲转入邮电部邮政总局邮票科工作,成为第一位专职邮票设计工作者。

从上世纪50年代末开始,孙传哲设计了多套戏曲邮票,例如《关汉卿戏剧创作七百年》纪念邮票,《梅兰芳舞台艺术》除小型张外的8枚邮票;1960年发行的《金鱼》邮票一套12枚,由孙传哲与另一位大师级人物刘硕仁共同设计;1963年发行的特57《黄山风景》邮票,一共16枚,同样出自孙传哲的手笔,是中国邮票史上独具里程碑意义的一套作品,也是我国风景邮票设计和印刷的巅峰之作,在1980年“新中国成立三十周年最佳邮票评选”中被评为“最佳特种邮票”;孙传哲在上世纪80年代设计的《苏州园林——留园》《苏州园林——拙政园》同样精彩纷呈,造诣极高。

《苏州园林——拙政园》,中国人民邮政,1984年发行。

《苏州园林——拙政园》,中国人民邮政,1984年发行。 当年,在创作特57《黄山风景》邮票时,由于时间紧迫,孙传哲没法亲赴黄山采风,真正一睹黄山的雄姿,是在邮票发行后。从此,他与黄山一辈子结缘,这种情缘甚至延续到他生命结束。 1995年4月3日,孙传哲在北京被挤公交的人撞倒受重伤,于一个星期后不幸逝世,在他留下的遗言中有这样一个嘱咐:“把我的骨灰撒到黄山去。”

即使在孙传哲去世后,他与邮票的缘分仍没有结束。

2015年是扬州建城2500周年,早在两年之前,扬州邮政分公司就向中国邮政集团提出了选题申请,拟发行《瘦西湖》,至于邮票的设计图案,他们建议采用孙传哲的遗稿,因为2015年也正是孙传哲诞辰100周年,此做法亦有纪念孙先生的意味。最终,《瘦西湖》邮票顺利推出。

用已故邮票设计师的遗稿来发行邮票,属于首开先河的做法,无疑表明孙传哲在邮票史的重要地位。正是像孙传哲这样的设计专家纷纷涌现,不断接力,才使邮票推陈出新,精彩纷呈。

邮票的桥梁作用

邮票作为一种文化的桥梁,是联结不同时空的线索,除了将千百年间的传统文化逐一打捞,也促使 各 地 互 相 同 题 “ 竞技”——香港、澳门等地区的邮票亦有独特表现,与内地邮品相互补充、相映成趣,也表明中华文化的同根同源与不可分割。

比如《漫邮记:中国文化之美》第三册的后半部分,着重写邮票中散落在中国各地的老行当,就是以中国澳门发行的邮票为例来展开 叙 述——1989 年 起,以“澳门传统行业”为题材,连续发行3组“老行当”邮票,每年一组,每组表现4个行当,大致囊括富有澳门地方特色的传统行业或其从业者,如疍家、“唱龙舟”、担水婆、补鞋匠、写信佬、渔夫、磨刀佬、占卦佬等,设计者采用水彩的笔法,将传统行业的市井气息传神地再现出来,其中的技术记录、文化记忆,便在这小小的邮票中展露无遗了。

《昔日生活风情(二)》之“炒花生”,澳门邮政,2005年发行。

《昔日生活风情(二)》之“炒花生”,澳门邮政,2005年发行。 几十年来,随着中国文化往海外传播越来越广泛,不但中国邮票在英、美、法、日等国家举办的评选中屡屡获奖,还有许多国家发行过以中国事物为主题的邮品,将相关邮票放在一起展示和讨论,不仅增强了文化趣味,从中更能发现他国看待中国文化的视野和眼光。有趣的是,一些名不见经传的小国家也参与到中国文化的煌煌盛宴中来。

比如1995年,北京举办“国际邮票钱币博览会”,位于太平洋深处的仅有5万人口的马绍尔群岛共和国,适时推出《苏州园林》小型张一枚,共襄盛举。这枚小型张选取拙政园来表现“苏州园林”主题,采用俯瞰角度,以青绿色为主调,将园中远香堂及其周围的景物展列出来,艳丽而脱俗,既有古风,又透露出现代的审美情趣。

《苏州园林》马绍尔群岛共和国,1995年发行。

《苏州园林》马绍尔群岛共和国,1995年发行。 无独有偶,1996年,“第9届亚洲国际邮票展览”也是在中国北京举行,为了庆祝这一盛会,许多国家纷纷发行中国题材的邮票,以示交好。巧的是,其中同样有一枚《苏州园林》小型张,发行国家为仅有10万人口的密克罗尼西亚联邦——别看它是一个小国发行的邮票,设计上一点也不含糊,图案选取了留园中的经典的“小蓬莱”一景来代表整个苏州园林。不光密克罗尼西亚联邦,圭亚那合作共和国也发行了一枚中国题材小型张,内容是颐和园的万寿山,与中国发行的相关小型张形成有趣的对比。

从这些事例中,我们可以看到邮票的桥梁作用,跨越大洋,把万里之外的国家与中国文化神奇地联结起来,碰撞出精彩的火花。在这时,邮票真正地打通了时间与空间的限制,在现代盛会中重现古典美学。

当你的目光抚过一张张美不胜收的邮票,当你的思绪在中国文化之美中沉浸、徜徉,你便会明白,邮票,不只是余光中诗歌里的乡愁,不只是集邮迷心目中的情怀,更是一种聚合美、呈现美、打开美的方式。

来源:北京晚报·五色土

作者: 黑桃